Conversation autour de No Safe Place

Aurélia Defrance invite Won Jin Choi, Sophie T. Lvoff et Aurélien Potier à échanger à propos de l’ouvrage de Peter Brandt No Safe Place

Dans le cadre du programme en ligne Nature as Infrastructure par The Winter Office.

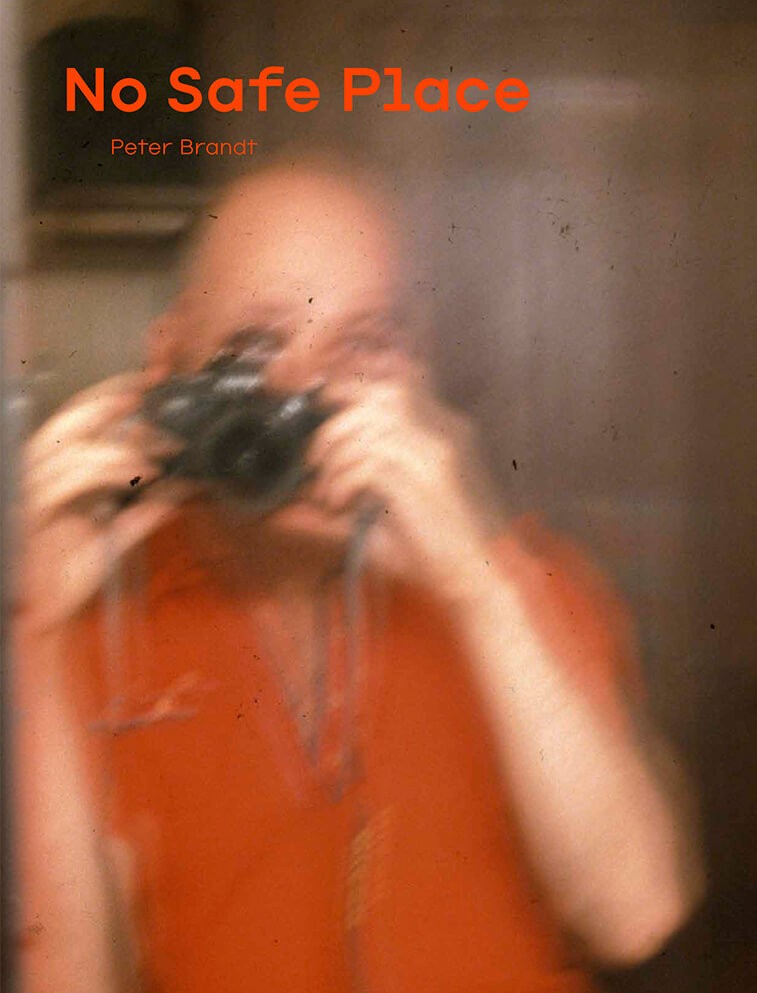

No Safe Place présente des images des œuvres de Peter Brandt réalisées dans le cadre de sa série Post Trauma Documents, accompagnées d’un essai intitulé La criminalistique du traumatisme par le commissaire d’exposition Jeppe Ugelvig, ainsi que de conversations avec l’auteur Thomas Lagermand Lundme et la metteuse en scène Iben Hendel Philipsen. Le livre aborde le thème du traumatisme et du processus de guérison, en partant de l’expérience personnelle de l’artiste, victime d’une agression violente. La publication s’interroge sur les raisons pour lesquelles la guérison est un processus si complexe, et sur la manière dont la société accorde plus d’attention aux auteurs de crimes violents qu’à leurs victimes. Elle plaide pour une forme de criminalistique qui intégrerait l’immatérialité, les œuvres d’art, l’esthétique et même la littérature comme preuves.

The Winter Office présente cette publication dans le cadre de Nature as Infrastructure, en proposant un parallèle entre le traumatisme et le changement climatique. Ainsi, la Terre pourrait être envisagée comme un corps soumis à des violences, le changement climatique devenant alors la trace d’un traumatisme vécu par la planète.

Aurélia Defrance a été invitée à faire circuler ce livre auprès de ses pairs basés à Marseille. Won Jin Choi, Sophie T. Lvoff et Aurélien Potier ont chacun reçu un exemplaire de la publication de Peter Brandt. À travers leurs échanges et l’usage de textes, ils aborderont ensemble la notion de traumatisme et la place de la victime.

Aurélia Defrance : Bonjour à toutes et à tous. Merci d’avoir accepté cette invitation à partager vos impressions sur le livre No Safe Place de Peter Brandt, publié par Really Simple Syndication Press. Ce livre devait initialement être présenté dans le cadre d’une exposition et d’un programme public proposés par The Winter Office pour l’espace autogéré Adelaide. Le projet ayant dû être transformé en un programme virtuel intitulé Nature as Infrastructure, Hugo Hopping, de The Winter Office, m’a demandé de faire circuler No Safe Place à Marseille, afin d’activer sa présence physique et d’ouvrir un point d’entrée au livre. Nous sommes donc ici pour en discuter ensemble. Won Jin, veux-tu commencer et partager ta réaction à la découverte de No Safe Place de Peter Brandt ?

Won Jin Choi : La première fois que j’ai lu le livre, je n’ai pas eu de réaction particulière. J’ai compris de quoi parlait Brandt, quel était l’objet de son travail. Mais à la deuxième lecture, tout m’est apparu de manière beaucoup plus personnelle. Émotionnellement et mentalement. Donc ma réaction finale au livre a été davantage une forme de frustration. Je n’ai pas ressenti d’inconfort à sa lecture, mais j’étais confuse face à la difficulté de choisir une approche claire pour cette conversation. Je vais donc voir comment je me sens aujourd’hui et… suivre le mouvement.

Sophie T. Lvoff : Dès que je l’ai ouvert et commencé à le lire, j’ai ressenti une certaine appréhension à l’idée d’aborder quelque chose dont nous avions déjà parlé ensemble : l’éléphant dans la pièce, le fait que nous avons affaire à quelqu’un qui est à la fois victime et survivant, mais qui est aussi un homme blanc. Or, beaucoup des recherches que je mène, des discussions que j’ai, des sujets qui m’intéressent, concernent des personnes qui ne le sont pas ; qui ne sont pas des hommes blancs occupant une position de victime.

Donc j’appréhendais la manière dont j’allais pouvoir aborder cela. Mais en même temps, je pense qu’il développe beaucoup d’arguments et ouvre un espace pour ses droits, pour son propre processus de reconstruction après cette agression. Il y a un passage dans le livre où il explique que tout le monde lui disait à quel point il avait eu de la chance d’avoir survécu à l’attaque. L’idée que le monde est, par défaut, non-violent pour lui en tant qu’homme blanc — qu’il n’a pas à marcher dans la rue avec la peur de se faire tirer dessus par la police, d’être harcelé sexuellement ou objectifié — alors que, pour beaucoup d’autres, la violence est omniprésente. Cette idée de chance et de violence est quelque chose à laquelle beaucoup peuvent s’identifier. Mais il remet en question cette notion de chance à long terme, maintenant qu’il doit vivre avec ce statut de victime.

Aurélien Potier : Je me suis aussi demandé comment me positionner. Si je voulais parler de manière personnelle. Je crois que l’une de mes premières réactions a également été une forme de colère et de frustration à la lecture du livre. Pour des raisons proches de celles évoquées par Sophie, je pense. En même temps, Brandt aborde justement ces questions de légitimité dans les entretiens, le fait que son témoignage puisse être mis en doute par le public. Tout au long du livre, l’une des questions principales qui me revenait était liée à la manière dont les discours des victimes sont perçus de l’extérieur, ces discours qu’on a souvent du mal à entendre ou qu’on rejette. Dans le premier essai, on évoque le fait que la parole de la victime est difficile à recevoir, car elle est extrêmement intime. Jeppe Ugelvig cite Derrida en disant : « Le secret partageable et non partageable de ce qui m’est arrivé, à moi, à moi seul, le secret absolu de ce que j’ai été en position de vivre, voir, entendre, toucher, ressentir. »

Aurélia Defrance : Cela soulève aussi la question : qui parle ? Pourquoi serions-nous plus enclins à recevoir un témoignage lorsqu’il est porté par une autre personne que la victime elle-même ? Le livre évoque aussi le fait que nous accordons plus de valeur et d’importance aux preuves scientifiques, à ce qui est validé et reconnu par une autorité, en laissant de côté les preuves incarnées, émotionnelles. Un témoignage, en tant que preuve, soulève donc un ensemble de problèmes. Et il semble que vous ayez tous perçu l’aspect autobiographique et personnel, dans ce cas particulier, comme un enjeu. Won Jin, tu disais que ça t’avait donné envie de prendre du recul, presque ?

Won Jin Choi : Oui, j’ai dû prendre un peu de recul. Si je ne peux pas complètement me détacher du livre, est-ce que je suis réellement prête à m’ouvrir et parler de mes expériences personnelles ? Est-ce que j’en ai envie ? Est-ce nécessaire ? J’ai ressenti une forme d’intrusion dans mon intimité, comme si le livre révélait mes propres secrets. C’était très étrange à vivre. Et je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai mis du temps à le digérer.

AD : Mais est-ce que tu crois que c’est parce que le livre te pousse à partager quelque chose de personnel ? Ou bien est-ce qu’on peut aussi s’y relier autrement, comme spectateur·rice ?

WJC : Oui, c’est possible. Il y a certaines parties du livre avec lesquelles j’ai pu établir un lien personnel. Notamment autour des sentiments liés au traumatisme, et du moment où l’on décide que quelque chose est un trauma. J’ai récemment traversé des événements difficiles, et je crois qu’à un moment donné j’ai décidé de ne pas les considérer comme des traumatismes parce que je ne voulais pas être une ‘victime’. Même face à des agressions physiques subies par le passé, je me disais à chaque fois que ce n’était pas un traumatisme, que c’était juste un événement malheureux, même si le choc, la colère, et le sentiment d’injustice étaient bien là. C’était une façon pour moi d’“avancer”. Mais la lecture de ce livre m’a fait revisiter tous ces événements que je pensais avoir effacés. J’ai commencé à reconnaître qu’ils pouvaient en fait faire partie de mon traumatisme. Alors, à partir de quand, et dans quel état d’esprit, décide-t-on que quelque chose est un traumatisme ? J’ai commencé à me poser beaucoup de questions à ce sujet.

Sophie T. Lvoff : Dans sa conversation avec Tomas Lagermand Lundme, Brandt dit que le traumatisme n’existe qu’après coup, sur le plan psychologique. Et dans l’introduction de I Died In Italy But No One Knows It, il écrit : « J’étais en possession d’un regard extrêmement critique sur moi-même et mes ‘problèmes’ [grâce à cette cure de désintoxication] ». Donc, dans son cas, Brandt décide de faire face au traumatisme, de le traiter, parce qu’il n’y a pas d’échappatoire. Si, comme Won Jin, tu décides consciemment que ce n’est qu’un événement malheureux, tu as une autre forme de pouvoir personnel, celui de ne pas t’engager dans le trauma. Tu compartimentes pour survivre. Brandt, lui, passe par la réhabilitation pour survivre. En lien avec le titre Nature as Infrastructure, peut-être peut-on aussi dire la nature humaine comme infrastructure. Brandt vit avec ce traumatisme depuis des années. Ce sont des exemples de la nature humaine comme base structurelle de l’existence.

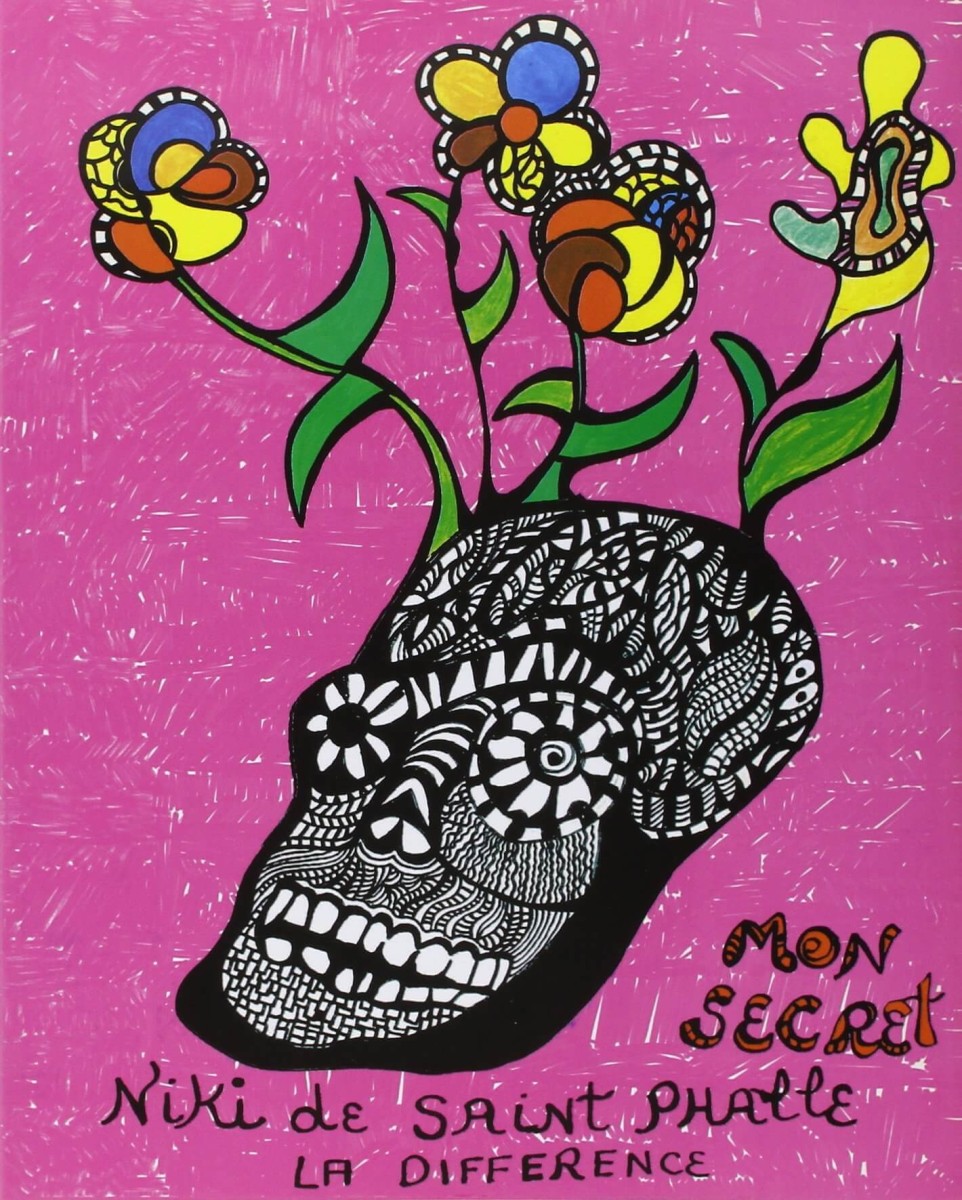

Je pense que c’est aussi une question culturelle, et de privilège dans l’accès au soin. Un exemple qui me vient à l’esprit est celui de Niki de Saint Phalle, une artiste avec une esthétique marquante, et qui a elle aussi vécu un traumatisme. Elle a été violée à l’âge de 11 ans par son père. Ce n’est devenu public que 50 ans plus tard, quand elle a écrit son autobiographie, en disant : « Mon père a tenté de faire de moi sa maîtresse à l’âge de 11 ans. »

Je lisais un article du New York Times dans la section Home – donc pas exactement une rubrique d’actualités sérieuses – dans les années 90, où elle mentionne aussi ce viol. Mais de manière presque désinvolte, comme si elle disait simplement : « J’ai été violée à 11 ans par mon père », puis enchaîne avec « alors, tu as mangé quoi ce midi ? ». C’est une toute autre manière de faire face. Même si son œuvre artistique répond à ses peurs et à ses fantômes, ce n’est pas le même type d’introspection que Brandt s’autorise – ou auquel il a droit.

Mais l’un des problèmes que j’ai eus à la lecture du livre, c’est que je l’ai trouvé trop ancré dans un dispositif de l’art contemporain. J’ai eu du mal avec certaines décisions visuelles et esthétiques. Par exemple Order of Empathy, qui me renvoie à Eva Hesse, à une forme de sculpture éphémère entre minimalisme et land art. C’est peut-être inévitable que ses références soient issues de l’histoire de l’art moderne et contemporain, c’est son métier. Mais pour moi, cela complique les choses quand on essaie de dépasser l’étiquette de « l’art comme thérapie », alors que le travail reste présenté dans des expositions, des résidences internationales, tout en empruntant les outils de l’art-thérapie. Alors on se demande : d’accord, mais quel est ton objectif ici ?

AD : Cela me fait penser aux stratégies artistiques utilisées par Brandt et d’autres artistes pour traduire un traumatisme en une œuvre. Et à quel point une œuvre qui agit comme preuve doit être « littérale » ou plutôt lisible. En ce sens, Order of Empathy est bien plus abstraite que les œuvres antérieures de Brandt, où le traumatisme est rendu explicite. Mais une œuvre doit-elle être moins directe pour impliquer le spectateur ?

STL : Quelque chose que j’ai vraiment aimé dans la description du textile dans le travail de Brandt, c’est que c’est décrit comme « un support matériel de mémoire », en lien aussi avec la référence au AIDS Quilt dans le premier essai de Jeppe Ugelvig. J’ai senti que dans les œuvres plus récentes, il y a des ficelles, des bandes de tissu qui sont très différentes. Dans In Mourning and in Rage (2016-17), je pense que c’est mon œuvre préférée dans le livre, c’est une œuvre sous forme de bannière double face avec tissu appliqué, broderie, peinture à l’huile, perles, crayon, bois et des déchets de la scène de crime cousus dans le tissu. On a donc des preuves littérales ou des matériaux venant de la scène de crime, mais c’est abstrait, c’est superposé, sans texte explicite. Pour moi, cela a plus de force, c’est moins didactique (faute de meilleur mot), ou simplement moins explicite, et cela permet à quelqu’un d’avoir envie de se poser des questions. Tandis que les mots peints à la main dirigent trop la lecture de l’œuvre.

AD : Aurélien, est-ce que ce sont spécifiquement les premières œuvres qui ont déclenché ta réaction ?

AP : La frontalité des premières œuvres déclenche un sentiment de dureté qui peut être difficile à gérer pour le public, cela peut être accablant. Je suis amené à questionner la frontalité et la légitimité. Ce qui m’amène à la manière dont le travail est reçu, puisque nous discutons d’une monographie d’artiste, une synthèse de plusieurs années de travail.

Brandt mentionne aussi qu’on l’a critiqué pour avoir tiré parti de son agression, dans la manière dont il l’utilise dans sa pratique artistique. Ce à quoi il répond : « Ne pensez-vous pas que j’aurais pu trouver d’autres sujets pour mon art ? », ce qui est un point valable. Mais je dois reconnaître que malgré cette affirmation, j’ai quand même gardé à l’esprit qu’il en tirait un bénéfice en termes de carrière. Ce qui m’a fait fortement questionner ma propre réaction en parcourant le livre.

STL : Je ne me sens pas désabusée par ses choix de carrière, car c’est juste sa manière à lui de trouver un sens à tout cela. Et il dit : « [J’ai trouvé] une compréhension dans l’incompréhensible, faire face à l’absurde. » Je pense que c’est une approche universellement sensible pour les artistes : comment comprenons-nous ces choses qui arrivent, cette violence, dans ce monde moderne. Cela m’a réconciliée avec l’ensemble, cette volonté finale de faire face à l’absurdité ou de tenter de comprendre quelque chose d’incompréhensible.

WJC : J’ai vraiment commencé à remettre en question l’explicite comme provenant d’une différence culturelle. J’ai récemment relu des lettres non envoyées que j’avais écrites à différentes personnes lors d’une période difficile, et je me suis rendu compte que je m’exprimais de manière très passive. Je n’écrivais jamais directement ce qui m’était arrivé. On aurait dit que j’essayais de me concentrer sur la description de mes émotions de la manière la plus abstraite possible, sans rien de concret. J’ai trouvé ça extrêmement troublant. Il y avait dix lettres différentes adressées à dix personnes différentes. Noter cette indirectivité commune dans toutes les circonstances m’a fait remettre en question la manière dont Brandt s’exprime, et son choix spécifique d’être explicite. Je me suis demandé : est-ce que cette différence liée au contexte culturel joue ici ? Même si je n’ai pas eu particulièrement de mal à comprendre le contenu du livre, j’étais d’une certaine manière constamment à la recherche d’indices. J’ai dû « affronter » le livre à plusieurs reprises pour réussir à comprendre pourquoi le traumatisme devait être matérialisé, montré.

STL : Ce processus occidental de travail sur soi que Brandt a traversé via sa rééducation cérébrale et une psychothérapie intensive semble aussi très éloigné d’autres contextes. On se demande comment ce processus se passerait au Japon, en Corée, au Brésil, au Maroc. Se retirer de toute communauté donnée pour travailler sur soi. C’est aussi assez privilégié, et chronophage (rire).

AD : J’aimerais aussi discuter de la manière dont vous vous rapportez à certaines de ces questions dans votre propre pratique. Aurélien, le texte est central dans ton travail, et tu inclus aussi des éléments personnels que tu fictionalises parfois dans ton écriture. Comment te situes-tu par rapport au fait de baser ton travail sur ta propre vie et ton propre soi ?

AP : Oui, il y a, en résumé, des notions d’intimité et de vulnérabilité dans mon travail. Et il est vrai que j’écris aussi des choses personnelles de façon très directe. Cependant, Peter Brandt mentionne à quel point il est important pour lui que le travail soit aussi proche que possible de l’authentique. La notion d’authenticité semble vraiment importante pour lui, ce qui est quelque chose dont je me distingue. Je mens beaucoup. Le mensonge, la manipulation et la simulation sont très importants pour moi. Comme moyen de navigation, de résistance, aussi en lien avec différentes formes de violence.

AD : Mais le fait que tu mentes ne signifie pas que tu te retires du travail. Est-ce une décision claire que tu as prise pour ta pratique ?

AP : C’est en train de se construire. C’est quelque chose qui est arrivé dans le travail, et je me rends compte que cela m’intéresse de plus en plus. Si tu mens, tu crées une autre réalité. Plus tu mens, plus tu crées de réalités, tu multiplies les chemins et les couches de possibilités. Les mensonges peuvent partir d’événements « réels » ou être complètement inventés. Dans les deux cas, c’est une stratégie pour me perdre, pour que les autres perdent la trace de ce que je dis.

AD : Sophie, ta pratique se déploie à travers l’écriture, le son, des éléments sculpturaux et performatifs, mais d’abord par la photographie. Veux-tu nous parler de la manière dont tu te rapportes, en tant que photographe, à cette idée d’œuvre comme preuve, telle qu’elle est évoquée dans le livre ?

STL : Cela nous ramène à la question de l’authenticité, et à la façon dont je cherche à photographier en lien avec un lieu en tant qu’étrangère. Je questionne la rencontre, et comment capturer un lieu que je photographie. Que signifie l’authenticité ici ? Sur un autre plan, cette idée de preuve photographique est quelque chose à laquelle j’ai immédiatement pensé et réagi. En feuilletant le livre de Brandt, j’ai immédiatement pensé à ce projet de deux artistes des années 1970 : Larry Sultan et Mike Mendel, intitulé Evidence. Ils ont exploré ces archives très sèches de photographies administratives provenant d’entreprises, de scientifiques, d’écoles techniques, et ont parcouru des milliers d’images. Sultan et Mendel ont sélectionné celles qui formaient un récit étrange et des liens entre les images, des doubles pages dans le livre, et ont simplement intitulé le livre Evidence, ce qui vous fait vous demander si c’est authentique. Il y a des photographies de personnes regardant dans d’énormes trous dans le sol, une où un sabot de cheval est sur une balance avec une calculatrice scientifique à côté. Il y a des explosions… et donc on se demande : de quoi est-ce la preuve ? C’est une recontextualisation de ces photos techniques, qualifiées de preuves parce qu’on l’affirme. L’authenticité et la fonction de ces photographies sont complètement détournées et reçoivent une autre autorité. Susan Sontag a écrit à ce sujet, sur l’idée de légender les photos, dans son essai On Photography. Ajouter du contexte donne ou enlève des indices et de l’authenticité. On peut dire ce qu’on veut d’une photographie, et elle devient une preuve. C’est quelque chose qui m’intéresse toujours.

Et Evidence est vraiment un livre de photographie pour photographes, c’est un objet que je convoite depuis que je l’ai acheté pour moi-même. Si l’on considère le livre de Brandt comme un objet, j’aimerais mentionner le fait qu’il est recouvert d’un type de peau, dans l’autoportrait de Brandt en homme meurtri, dans un miroir. J’ai immédiatement pensé à The Ballad of Sexual Dependency de Nan Goldin, et c’est un autre type de bible des livres de photographie. Le choix d’imprimer la photographie directement dans le lin, puis de la tendre sur le squelette cartonné et la chair du livre, fonctionne très bien pour moi après une lecture approfondie. En tant que couverture, je n’étais pas sûre de la façon dont cela allait fonctionner, mais il fallait lui laisser un peu de temps pour faire son effet.

Et quand Brandt dit qu’il voulait faire sa « photo à la Nan Goldin », il fait référence à elle se photographiant avec un œil au beurre noir, et qu’il a échoué à faire cet autoportrait : il est flou, il est obscurci par l’appareil photo, c’est illisible. J’ai aimé sa franchise face à l’échec : l’échec de son corps, l’échec de ses photographies, le corps meurtri comme corps défaillant. J’aime l’idée d’échec dans une œuvre.

AD : Pourriez-vous réfléchir à No Safe Place dans le contexte du programme Nature as Infrastructure et le relier à certaines des problématiques abordées, comme l’impact de l’homme sur la planète ?

AP : Eh bien, c’est ainsi que ce livre m’a été présenté. Quand vous me l’avez donné, vous l’avez introduit comme faisant partie de ce programme Nature as Infrastructure. Donc en le lisant, j’avais aussi ce titre en tête. La plupart des questions et de mes réactions au livre concernaient les positions de victime et de bourreau, et la manière dont on leur donne du sens, notamment en lien avec la violence que subit la Terre.

STL : Il y a un passage très poignant où Brandt écrit : « Et qu’en est-il de la Terre ? Le sol est-il souillé non seulement par l’agression de mon corps mais aussi par le sang d’autres victimes d’autres crimes ? » Et cette chose très personnelle devient alors un acte universel : jusqu’à quel point la Terre peut-elle contenir la violence et la douleur ? C’est poétique dans une autre forme (non) quantifiable que le changement climatique, mais c’est le lieu où tout cela se passe, je dirais. La Terre est ce lieu. Et le fait que Peter Brandt place une pierre, de la terre et d’autres éléments de ce site — en tant que preuves matérielles ayant été témoins de son agression — dans une sculpture, dans un espace d’exposition, je trouve que c’est une manière intéressante de tenter de valider l’expérience. Il mentionne aussi, à la même page (page 160 du livre), la victoire de Trump à l’élection alors qu’il se trouvait à Rome, ce qui amène cette déclaration selon laquelle un ordre mondial fondé sur l’empathie était bel et bien une utopie. Donc cette idée que l’on puisse faire preuve d’empathie à travers tout ce dont il parle n’est pas possible dans ce nouvel ordre mondial.

WJC : Je me suis beaucoup interrogé sur les notions de dommage, de contamination et de guérison. Ce sont trois mots-clés qui me sont venus à l’esprit en tentant de relier le livre à Nature as Infrastructure. Une fois qu’une chose est contaminée, qu’un dommage est causé, est-ce qu’une « guérison complète » existe vraiment ? La pandémie actuelle a été un moment où j’ai pris conscience de plusieurs choses, y compris de mes pensées personnelles sur l’écologie, car je tenais souvent les choses pour acquises — les relations avec les autres, la santé — mais surtout mon rapport à la nature. Le contexte actuel m’a permis de reconnaître les bouleversements survenus dans le tissu social et les effets sur notre manière de vivre.

AD : Tu as aussi évoqué certains choix curatoriaux que tu as faits dans ce contexte avec Belsunce Projects, l’espace que tu co-diriges. Un ralentissement au lieu de suivre le rythme de production des événements. Peux-tu nous en parler ?

WJC : Pour moi, il est très important de créer une expérience d’interaction directe avec le public et avec les artistes dans le cadre de la création d’expositions. Cette année a été compliquée, mais la question de comment maintenir des rassemblements d’artistes et de publics, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’espace, était inévitable. Nous avons voulu respecter l’intention initiale de rencontres physiques et directes, notamment avec l’un des projets sur lequel nous travaillons depuis avant le premier confinement. L’espace d’exposition va se transformer en centre de reprographie gratuit, accueillant le public pendant trois semaines autour d’ateliers, de performances, et d’une pratique auto-éditoriale en collaboration avec la communauté locale. Plutôt que d’annuler, nous cherchons des alternatives pour créer un environnement adapté aux restrictions auxquelles nous devons faire face pour rester dans l’espace. La crise actuelle a non seulement affecté directement ce projet, mais d’autres expositions prévues pour les mois à venir nécessitent désormais une planification plus poussée. Finalement, ralentir est devenu complètement nécessaire dans tout ce processus.

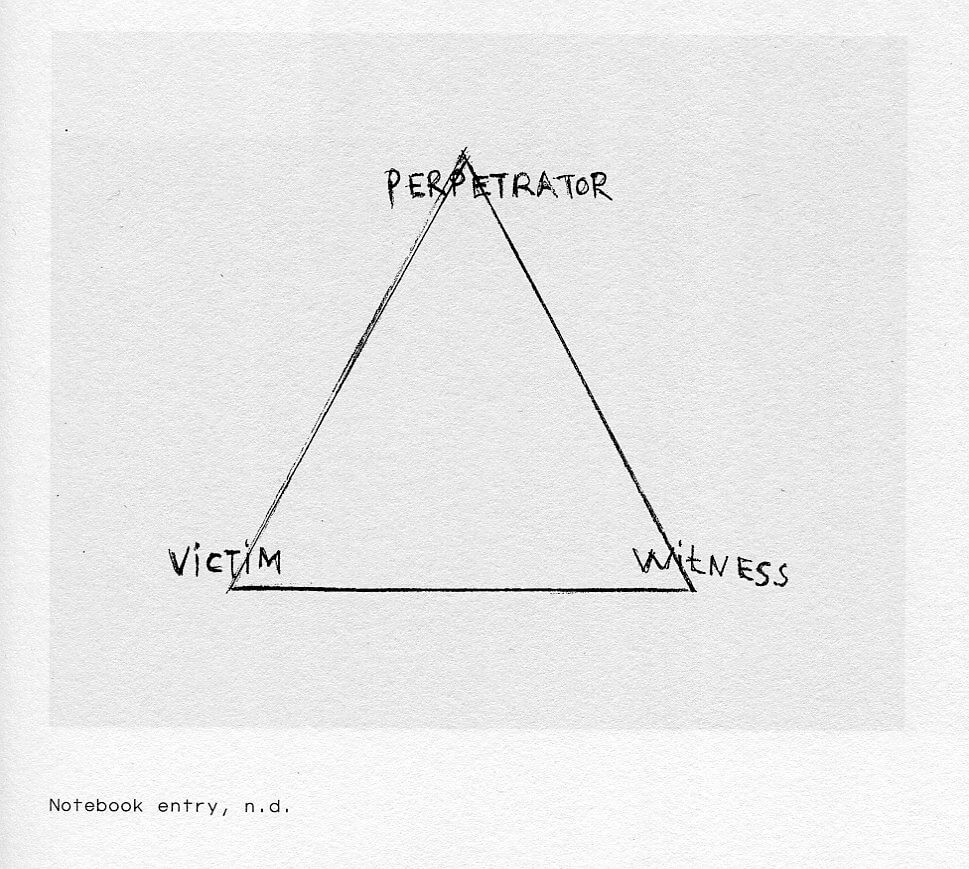

AP : Pour revenir à la notion de Nature as Infrastructure, en lien avec No Safe Place. Un élément très central du livre est le schéma triangulaire bourreau-témoin-victime. Jusqu’ici, on en a parlé comme si « nous étions les bourreaux » et que la Terre était la victime. Mais est-ce bien le cas ? Qui serait alors le témoin ? Qui occupe quelle position si l’on veut relier la notion de victimisation à la nature ?

AD : Que veux-tu dire par « nous » ?

AP : Je pense aux êtres humains.

AD : Peu importe l’âge, la profession, le mode de vie ? L’humanité dans son ensemble, ou devons-nous commencer à différencier, pour reconsidérer cette triangulation comme tu le proposes ? Serais-tu d’accord pour dire que certains humains peuvent être davantage témoins ou victimes que bourreaux, et que la Terre n’est pas seulement victime mais aussi, d’abord, témoin ? Considérer la planète comme une victime de l’humanité, n’est-ce pas aussi une façon de prolonger cette volonté de domination sur la nature ? La Terre va changer, se transformer…

STL : Et exploser… dans 300 millions d’années.

AD : Mais à cause de nos actions, nous serons nos propres victimes.

AP : Oui, c’est ce que je voulais aborder. Nous avons orienté la conversation avec l’idée que l’humanité blesse la Terre. Mais je pense que c’est bien plus complexe que cela. Je me demandais ce qu’il se passerait si nous changions de perspective sur ces positions de bourreau-témoin-victime, où le bourreau est l’activateur. Nous pourrions explorer la nature non pas comme quelque chose d’extérieur à nous, et donc pas nécessairement dans une “position” différente de la nôtre.

STL : Cela me fait penser aux artistes qui ont été empoisonnés par leur travail et qui sont morts de la toxicité littérale de leur travail. Je reviens toujours à Niki de Saint Phalle, qui a souffert d’asthme terrible et de complications respiratoires après avoir utilisé des plastiques toxiques pour réaliser ses œuvres. Eva Hesse, une autre personne que j’ai mentionnée plus tôt, a eu un cancer après avoir utilisé ce genre de matériaux vraiment horribles. Et donc, cette relation à la Terre, et le créateur en tant que bourreau, témoin et victime, sont englobants. Je ne sais pas si ces gens sont des martyrs ou sacrifiés pour faire leur travail, mais ils ont été empoisonnés par lui.

Je pense aussi à l’acte de brûler parce que la seule preuve clinique, technique que Peter Brandt avait était ces dossiers médicaux qu’il finit par brûler et utiliser comme une œuvre de cendres dans un pot. Et c’est très métaphorique parce qu’on peut parler de l’Australie et de l’Ouest américain qui brûlent à un rythme incroyable en 2020, mais des choses renaissent des cendres, non ? C’est ainsi qu’on reconstruit les forêts, et il y a l’exemple de Tchernobyl, qui a été reboisé après l’incident, car la Terre peut repousser après le feu, et sans présence humaine, elle peut guérir. J’y ai pensé en regardant l’œuvre Post trauma document Ashes to Ashes 2011 à 2015. Une chose que tu as remise en question, Won Jin, c’est la notion de guérison. Je viens de regarder un documentaire de David Attenborough sur la nature, la reforestation, et c’est la seule chose à faire. Reforester-ramener la nature sauvage sur Terre, après tout ce traumatisme.

AP : La notion de guérison me fait aussi penser à ce que dit Iben Hendel Philipsen dans son interview avec Peter Brandt, dans l’exemple des événements d’Amnesty sur la violence sexuellement motivée. Les victimes sont appelées survivantes. Elle n’est pas d’accord avec cela, car si on efface la victime, on efface aussi le bourreau de l’histoire. Son propos étant que, en tant que survivant, on vous place dans une position active, impliquant que vous avez agi pour surmonter. Tandis qu’être une victime, c’est affirmer que vous avez été soumis à quelque chose, que vous étiez passif et que vous vous êtes retrouvé dans un ensemble de conditions dans lesquelles vous ne vouliez pas être. C’est pourquoi il est si difficile d’être une victime, la reconnaissance de la soumission. Et il semble que Brandt ne se voie pas comme un survivant. Il dit aussi que pour lui, il n’y a pas de guérison complète du traumatisme. Ce n’est pas quelque chose qu’on surmonte, mais cela vous donne un nouvel ensemble de conditions pour vivre, ce qui parle à ton point, Sophie, sur la « nature humaine » en tant qu’infrastructure.

AD : Le combat de Brandt porte vraiment sur la reconnaissance en tant que victime. No Safe Place étant publié au Danemark, avant même d’ouvrir le livre, la première chose à laquelle j’ai dû penser c’est… « qu’est-ce qu’un lieu sûr si le Danemark ne l’est pas ? » C’est une déclaration très forte, non, de dire qu’il n’y a rien qui soit un lieu sûr, même…

STL : Pour un homme blanc. C’est de là que vient la colère.

Les intervenant·es et auteur·ices :

Won Jin Choi est une commissaire indépendante basée à Marseille. Après avoir étudié à la School of Visual Arts de New York, elle a obtenu un MFA des Beaux-Arts de Marseille. En parallèle de ses projets curatoriaux individuels, Choi, avec l’artiste Basile Ghosn, est la co-fondatrice de l’espace de projet indépendant Belsunce Projects à Marseille. Ses projets récents incluent l’exposition personnelle de Hamish Pearch Head Above Water, dans le cadre de Manifesta 13 les parallèles du sud, et le projet à venir Copie Machine en collaboration avec Laura Morsch-Kihn et Antoine Lefevbre éditions.

Sophie T. Lvoff est une artiste et écrivaine basée à Marseille, avec des racines à New York et à La Nouvelle-Orléans. Son travail est basé sur des photographies et des descriptions prenant diverses manifestations formelles, notamment des projets de recherche approfondis et critiques, des écrits, des transmissions radio et des expositions. Lvoff est diplômée de la New York University et de la Tulane University, et a fréquenté l’École du Magasin à Grenoble, ainsi que le post-diplôme des ENSBA de Lyon. Son travail a été exposé à l’international, notamment lors de Prospect: 3 (la triennale de La Nouvelle-Orléans), et lors de la dernière itération de la Biennale de Lyon. Elle a publié ses travaux dans des magazines internationaux et des sites internet de critique d’art, et est contributrice de duuu radio. Lvoff est professeur à l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne.

Aurélien Potier est basé à Marseille. Il a été artiste en résidence à Triangle France - Astérides en 2019, où il a travaillé à la production de sa première exposition personnelle à Belsunce Projects (Marseille) en janvier 2020. Sa pratique explore la vulnérabilité et l’intimité. Le texte, souvent comme fondement de son travail, est présenté à travers des performances, des publications, des œuvres sonores et vidéo, ainsi que des installations. En 2018, il a créé i apologize, un fanzine auto-édité et périodique. Depuis 2019, il travaille avec Hugo Mir-Valette en tant que duo AH!.

Aurélia Defrance a étudié les Beaux-Arts à l’ENSA de Dijon et les Études Curatoriales à la Städelschule et à l’Université Goethe de Francfort-sur-le-Main. Elle a travaillé en tant qu’assistante curatoriale au Portikus à Francfort, à La Loge à Bruxelles et à Triangle France à Marseille. Elle a co-fondé et programmé l’espace de projet PMgalerie basé à Berlin de 2009 à 2012 et a été invitée en tant que commissaire invitée dans des lieux tels que le Nassauischer Kunstverein à Wiesbaden, la Galerie Parisa Kind à Francfort, Solalanotte à Francfort, Oslo 10 à Bâle et La Box à Bourges. Elle a fait partie du programme CAPACETE 2016 à Rio de Janeiro et est actuellement basée à Marseille, où elle travaille en tant que commissaire indépendante.

Peter Brandt a étudié à la Royal Danish Academy of Fine Arts à Copenhague et à The Royal Institute of Art à Stockholm. Ses œuvres sont influencées par l’art corporel féministe des années 1970, la théorie du traumatisme, les études sur la masculinité et le matériel historique de l’art. Le corps masculin blessé est la source la plus vitale de Brandt, qu’il emploie soit à travers des photographies et vidéos performatives directes, soit dans la réalisation d’œuvres artisanales utilisant une large gamme de matériaux. En 2020, Brandt a reçu une bourse de trois ans de la Danish Arts Foundation et a effectué des résidences à la Delfina Foundation à Londres, à la Cité Internationale des Arts à Paris, au Circolo Scandinavo à Rome et à l’Institut Danois à Rome. Les dernières expositions personnelles de Brandt comprennent Monument to Violence à Memory of The Future à Paris en 2019, et Post Trauma Documents au Västerås Art Museum en Suède en 2016.