Conversation avec Françoise Vigna et Marie-Hélène Dampérat

Cet entretien a été enregistré le 12 octobre 2023 à l’occasion d’un événement public à Triangle-Astérides, pour le finissage de l’exposition Hymne aux murènes curatée par Mathilde Belouali, dont le point de départ était l’histoire de la galerie Vigna aujourd’hui devenue librairie féministe et LGBT+. Fondée en 1998 par Françoise Vigna et Marie-Hélène Dampérat, la galerie Vigna a pendant ses quatre années d’existence mené une programmation libre et dense, guidée davantage par l’amitié et l’expérimentation que par ses modalités d’existence commerciale. Elle s’est fait l’écho d’une jeune génération d’artistes alors lié·es pour certain·es aux ateliers Astérides à Marseille — association aujourd’hui devenue Triangle-Astérides — avant de devenir, en tant que librairie, passeuse entre des scènes artistiques, littéraires et militantes à l’échelle régionale.

Sarah Netter : Bonjour Françoise et Marie-Hélène. Comment a démarré votre galerie-librairie ?

Françoise Vigna : C’est un projet qui était plutôt celui de Marie-Hélène au départ. Nous avons lancé la galerie sans rien y connaître, sans avoir rien appris du milieu. On s’était dit qu’on allait apprendre en faisant, et ça a commencé comme ça, en 1998.

Marie-Hélène Dampérat : J’avais étudié l’histoire de l’art, d’où me venait un intérêt pour les plasticiens dont j’avais à l’époque une vision extrêmement classique. En fait, on avait surtout envie d’avoir un lieu à Nice. À l’époque, il ne s’y passait plus grand-chose culturellement. On avait peu de collègues galeristes ; il y avait la Station qui était notre alter ego associatif, et puis des musées. Mais ça n’était pas hyper actif. Il y avait bien eu les galeries Air de Paris et Art Concept, bien sûr, mais elles venaient de quitter Nice pour Paris…

Nous avons choisi de construire la programmation de notre galerie avec de jeunes artistes, tout juste ou récemment diplômés. On a fait beaucoup de premières expositions personnelles, et des expositions collectives qui étaient des duos, des trios, sans rechercher de thématique mais en veillant à ce que les œuvres puissent se parler. On a parfois présenté quelques artistes plus âgés, souvent des peintres des années 1980 qui avaient été le cœur de nos références générationnelles à nous, de ma formation.

F.V. : Notre idée d’apprendre sur le tas était peut-être, sûrement même, imprudente…

M-H.D. : Nous sommes restées d’éternelles débutantes. Pas éternelles, parce que la galerie a duré cinq ans, mais débutantes pendant cinq ans. Nous avons fait des foires, expérimenté ce que cette position de galeristes pouvait amener à faire et à voir. Mais malgré cette déclinaison des possibilités, je crois vraiment que nous sommes restées de grandes débutantes, oui.

F.V. : C’est qu’on aime bien les commencements.

S.N. : Et comment la galerie est-elle finalement devenue une librairie d’occasion LGBT ?

F.V. : Il y a eu un grand moment de creux entre les deux. Quand on mis un terme à la galerie, on était exsangues, sur tous les plans. Et après s’être enfin remises, on a eu l’opportunité de récupérer le local.

M-H.D. : C’est fondamental d’avoir un lieu, vous le savez. Quel que soit le statut du lieu, il en va de même pour l’atelier quand on est artiste.

F.V. : Avoir un lieu c’est…

M-H.D. : …une chambre à soi !

F.V. : On a eu la chance de pouvoir acheter le local donc. Après la galerie on l’a loué. Et quand le locataire l’a quitté, on l’a récupéré. Là on s’est dit : ne louons plus, on va refaire quelque chose, mais pas une galerie. Nous avions envie de quelque chose de plus proche de nos identités, de creuser la question des histoires LGBT+. Là aussi, on voulait apprendre en faisant. J’ai fait un stage de quinze jours en partie pris en charge par un organisme de formation sur le métier de libraire, en tout et pour tout. Je ne pense pas que cela suffise pour apprendre comment faire… Quoi qu’il en soit c’était une très bonne formation, et j’ai tout de suite compris qu’on n’allait pas faire ça. C’était il y a treize ans…

M-H.D. : Quinze, seize ans même, le temps d’ouvrir.

F.V. : À l’époque il faut imaginer qu’il y avait beaucoup moins de propositions éditoriales qu’il y en a aujourd’hui. Le paysage du livre neuf est absolument fantastique aujourd’hui. À l’époque, il n’y avait pas grand-chose. Les expérimentations précédentes, par exemple de Guillaume Dustan, dataient du début des années 2000 — or on était en 2010, dans un moment de creux. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, il y avait eu un vrai élan sur les questions LGBT qui avait permis à des librairies spécialisées — plutôt des librairies de neuf, un format plus classique donc — d’ouvrir à Lille, à Marseille…

F.V. : La première c’était Les mots à la bouche, à Paris.

M-H.D. : Je ne parle pas des librairies historiques qui ont pu perdurer dans la capitale mais plutôt de celles qui avaient tenté de se faire une place en province, ailleurs en France. Celles-là n’ont pas pu perdurer en maintenant leur spécificité.

J’aime bien ce que disent les Violettes and Co, Christine [Lemoine] et Catherine [Florian, les deux libraires originelles de cette librairie lesbienne parisienne] : « Les livres, on n’en a jamais manqué. » C’est important de se situer dans une continuité éditoriale, de recherche, de création ; c’est une parole importante de la part de celles qui ont porté, à Paris, une librairie vraiment lesbienne, féministe, pendant dix-huit ans. Oui, il y avait des livres et il y en a toujours eu. La différence aujourd’hui c’est que des maisons d’édition spécialisées sont arrivées à donner un large écho à ce qui a été produit, traduit, créé ; et il y a aussi un appétit nouveau de personnes qui veulent lire et recevoir. Ça, c’est un vrai, grand changement. Mais il y a une quinzaine d’années, le peu de librairies qui s’était lancé dans l’aventure, à Lyon, à Marseille, à Lille, une même à Cannes, ont rapidement fermé. Donc ça ne nous paraissait pas être terreau économiquement très simple.

F.V. : L’occasion, ça a été une façon de nous détourner des difficultés posées par le marché du livre neuf. Le livre neuf, il faut qu’il rentre et qu’il ressorte ; le livre d’occasion au contraire, on l’adopte jusqu’à ce que quelqu’un d’autre l’adopte à son tour. Ça n’est généralement pas bien cher, surtout quand on ne vend pas de livres précieux ce qui était notre cas. Ça permet de voir venir doucement…

M.H. : Ça permet d’avoir un autre rythme.

F.V. : De modérer son effort économique, l’attente qu’on pouvait avoir des ventes. Et aussi de limiter nos horaires d’ouverture : si on est une librairie de neuf, il faut être ouvert tout le temps. Nous, on voulait tenir une librairie totalement différemment, en indiquant qu’elle est LGBT avec une modeste signalétique pour faire savoir que ça existe. Comme pour la galerie, on a appris sur le tas…

M-H.D. : On a beaucoup appris de nos clients.

S.N. : Ça n’est pas le même public non plus, celui du livre d’occasion et celui qui va vers le neuf.

F.V. : Non, pas tout à fait. Au début, quand on a ouvert, on n’avait pas du tout de neuf. On en a eu très peu pendant les cinq premières années. Notre public n’était pas très jeune, et nous a beaucoup appris sur leurs lectures ; sur les livres aussi, physiquement. On m’a appris à les couvrir, à les nettoyer. Des gens qui passaient et qui nous disaient : « Vous faites comme ça ? Ça n’est pas comme ça qu’il faut faire. »

On avait un très vieux client, à tous les sens du terme, qui est devenu très proche de nous — il est aujourd’hui décédé. C’est Gustave [Girardot], un des artistes de l’exposition Hymne aux murènes. Gustave a été pour nous une source incroyable parce qu’il avait travaillé dans le milieu de l’édition dans les années 1960. Quand on avait un doute sur un auteur ou une autrice, on lui demandait : « Gustave, untel, il est homosexuel ? » et il nous répondait : « Bien sûr ! »

M-H.D. : Il avait des anecdotes sur tout, avait croisé plein de monde. Il était génial.

S.N. : Comment cherche-t-on — et surtout comment trouve-t-on — des livres d’occasion LGBT ?

M-H.D. : On fait comme on peut.

F.V. : Au début, on a mis des livres à nous.

M-H.D. : Puis en chinant, en allant là où on peut trouver des livres peu chers puisque le principe est quand même de les vendre un peu plus cher. On a ouvert avec trois mille livres : c’est absolument ridicule pour une librairie d’occasion, c’est un stock de départ de petite librairie de neuf. Mais notre seul projet à vrai dire, c’était que ça existe, qu’on puisse commencer à avoir ce lieu d’accueil, ce lieu d’échange.

Nos premières années de libraires, c’était ça : chercher, chercher un peu partout. Le sujet est extrêmement vaste. On trouve aussi des choses vieillottes, dépassées, qui peuvent être politiquement incorrectes. Tout ça, ça existe. C’est très intéressant. Ça existe.

F.V. : Par la suite, c’est comme une pelote de laine. On connaît déjà un auteur ou une autrice. On le lit ou on la lit, ça donne des pistes d’autres auteurs : on commence à savoir ce qu’on cherche. On trouve ou pas, mais on a toujours dans la tête un livre qu’on cherche.

M-H.D. : Naturellement, quand on a une bouquinerie, le système n’est pas d’aller commander des livres sur des sites en ligne. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut jamais commander de livres sur internet, en évitant bien sûr les sites infects. Mais pour nourrir une librairie d’occasion, on ne peut pas procéder ainsi : le stock serait trop cher. Il faut faire autrement.

On a commencé à racheter des bibliothèques, il y a aussi des personnes qui nous donnaient des livres pour aider la librairie — dans nos sujets, ou parfois pas du tout. Je pense que ça se ressent quand on vient dans notre librairie : on a contracté le virus du livre d’occasion, et par lui le goût d’accumuler beaucoup de livres. Ça c’est un peu le problème de la bouquinerie, de la nôtre comme des autres. Un bouquiniste, en général, il a des étagères et des cartons, et un garage qu’il a rempli de cartons.

F.V. : Et quand son garage est plein il se demande où il va mettre les autres cartons !

M-H.D. : On met toujours en avant les cultures LGBTQ+, à côté de choses plus générales. On essaie d’avoir de la bonne littérature, des autrices, plus peut-être qu’ailleurs. Il y a toujours un arrangement concret et réaliste entre ce qu’on trouve, ce qu’on fait et ce qu’on veut.

S.N. : Vous mettez en valeur la littérature et le roman par rapport à la théorie ; et l’occasion par rapport au neuf. Et ça, en particulier quand on vient des Beaux-Arts où la théorie est très valorisée comme seul endroit de savoir et de production de la connaissance, c’est extrêmement important. Comment est arrivé le livre neuf dans la librairie ? Est-il arrivé pour des questions économiques, ou peut-être théoriques ?

F.V. : On voulait absolument La pensée straight de [Monique] Wittig et la trouver d’occasion, à part une fois ou deux, ce n’est pas arrivé très souvent. On s’est dit : on va s’inscrire ; et une fois qu’on a commandé La pensée straight, on n’a pas commandé que ça !

M-H.D. : Ça a commencé comme ça, dans la perspective de compléter. Au début, c’était un peu égoïste, nous voulions compléter les manques qui nous frustraient trop. Puis on s’est intéressées aux catalogues de ce qu’on appelle les petites maisons d’édition.

S.N. : Il y a les revues, aussi. C’est une des particularités qui vous tient à cœur d’avoir des revues.

F.V. : Marie-Hélène adore les revues. Ça nous a permis d’apprendre des choses sur les revues LGBTQ+ : on a commencé par les collectionner pour nous.

Les Arcadie, qui sont les ancêtres… il y a plus vieux, mais ça on n’a pas. Arcadie, c’est les années 1950, et c’est une homosexualité qui veut être la plus respectable possible. Ensuite, quand des mouvements militants se créent dans les années 1970, on a jeté le bébé avec l’eau du bain en se disant : « Arcadie c’est des vieux, c’est fini. » Et Arcadie est totalement passé de mode au bénéfice de Gai Pied et Lesbia Magazine ; puis de revues plus récentes comme Well Well Well par exemple.

S.N. : En termes de public à nouveau, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui sont intéressées par les revues. Vous me disiez par exemple que les touristes étaient très friands des revues.

F.V. : Les touristes qui viennent à la librairie savent où ils sont, et alors quand ils tombent sur les Gai Pied : ils sont ravis. Moi je me dis : « C’est marrant, un Gai Pied qui va partir aux États-Unis, en Australie… »

M-H.D. : Ah les revues c’est vraiment très, très important ! Vous pouvez en consulter énormément à Marseille, au centre d’archives Mémoire des sexualités. Même lorsqu’on tombe sur des numéros isolés, même si on aimerait en avoir plus. Ça marque une mémoire, ça dit : « on s’est mobilisé·es à ce moment-là de telle et telle façon. » Avec les revues, on voit bien l’évolution dans le temps. On n’est pas forcément en accord avec telle position qui va gêner aujourd’hui, alors qu’elle était acceptée au moment de la parution. D’autres choses, au contraire, vont faire retour ; c’est-à-dire qu’à un moment, nous les avions oubliées, elles ne nous intéressaient plus, puis on y revient et c’est très intéressant. C’est une richesse incroyable.

Moi, je suis tombée en passion des revues — pas seulement des revues LGBTQ+ mais aussi des revues d’art, de poésie… le monde des revues de poésie, c’est extraordinaire —. Par exemple, Gai Pied. C’est une revue qui existait quand j’avais vingt ans, et pour moi c’était une revue de garçons, plutôt érotico-explicite. Et en fait, non, c’est bien plus que ça : Gai Pied, c’est un monument de dix ans de vie, principalement gay naturellement, mais ça parle de tout : les sorties cinéma, le cabaret, ça parle de politique, de luttes. Bien sûr, les regards queer qu’on pourrait porter sur Gai Pied seraient intéressants, mais chacun doit tracer son sillon et trouver des éléments de son histoire.

De la même façon Lesbia, que j’achetais de temps en temps en trouvant que c’était moyennement fun parce que la maquette n’était pas top, lorsque je m’y replonge j’en ai un respect absolu. Trente années de magazine tenu exclusivement par des bénévoles. Le lire c’est se plonger dans le militantisme, les préoccupations pour la santé de toute une génération, dans les années sida. Lesbia a été très mobilisé.

F.V. : Pour trouver des titres aussi, et des autrices, c’est formidable les revues.

S.N. : Ce sont des témoins. L’artiste Sido Lansari travaille aussi à partir d’archives, et notamment de revues, et a montré que certaines ont contribué à diffuser des projections racistes. Consulter ces témoins permet de ne pas continuer à fétichiser, de prendre conscience de l’histoire pour ne pas la reproduire.

F.V. : Tu as raison, Sarah, une revue naît dans son contexte, naît dans son temps. Je porte un regard positif parce qu’elles apportent énormément de connaissances, mais on peut, on doit porter un regard critique. Je pense aussi à la pédophilie, plus ou moins admise par toute une époque, et dont on ne percevait pas la terrible violence.

S.N. : Vous n’avez pas vraiment arrêté de faire des expositions en devenant librairie : depuis, ce sont simplement des expositions documentaires. Françoise, tu parles d’ailleurs de « documents » plutôt que d’archives. Pourriez-vous nous parler de cette programmation d’expositions documentaires au sein de la librairie ?

F.V. : D’emblée, quand on a aménagé la librairie, on a posé les étagères et on s’est dit : « On va laisser un peu de mur » — ce qui est idiot parce ce qu’on a besoin de place, pour ranger des livres. Mais au début, nous n’en avions pas trop, de livres, alors ça allait. La place sur les murs, c’est que dès le départ, on a pensé accrocher des choses. Nous n’étions plus une galerie, donc on n’allait pas accrocher des oeuvres : mais des documents, oui. D’abord parce qu’on aime ça et qu’on en a trouvés, donc on a fait plusieurs expositions. On les garde assez longtemps, ce ne sont pas vraiment des expositions en fait : plutôt des accrochages. En ce moment on a par exemple une exposition sur Cineffable, le festival de cinéma lesbien et féministe de Paris qui a eu trente-cinq ans l’année dernière. Donc on a les affiches, des flyers, des images de films…

M-H.D. : On a aussi fait une exposition avec Treize, qui travaillait alors sur les films de Dustan. On ne savait même pas qu’il avait fait des films ! On donc a collaboré pour montrer tout à la fois ses livres et ses films pendant le festival vidéo de Nice, Ovni.

Au fil du temps cette pratique des accrochages nous a questionnées : pourquoi cela nous plaisait-il autant de faire cela, quel en était l’usage ? Finalement, je crois que ce qui m’intéresse c’est que chaque document parle différemment aux gens qui viennent dans la librairie. Quand on met des pochettes de disques, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont connaître ci ou ça, aimer ci ou aimer ça. Et ça crée de l’échange. Ça permet de se demander collectivement comment on peut faire histoire commune — en gardant bien sûr un regard critique, car il y aura toujours des manques. Il y aura toujours des histoires qui ne sont pas dites.

S.N. : Et dans une librairie on peut en discuter, contrairement à des espaces d’exposition où les gens ne se mettent pas en dialogue.

M-H.D. : D’autant plus que la librairie d’occasion, ça crée un autre rythme — en tout cas c’est ce que je souhaite, peut-être que je me leurre mais j’espère que ça crée un autre rythme pour les personnes qui viennent à nous. Nos trois mille vieux bouquins du départ, dont mille poches qui ne valent rien, c’est quand même avant tout une matière pour échanger (aujourd’hui nous en avons près de 13 000…). Je pense vraiment que ce cadre-là le permet. Ce qui me ramène à Gustave.

F.V. : On l’a rencontré lors d’un festival de cinéma LGBT. C’était un monsieur d’un certain âge, qui râlait en raison d’un changement de salle. On s’est parlé, puis on est devenus camarades. Il est venu très vite à la librairie. Il achetait peu de livres parce qu’il en avait déjà énormément. Comme on l’a déjà dit, il avait travaillé dans l’édition, donc il en avait fabriqué des livres. Il avait aussi représenté le livre français à l’étranger, ce dont il était extrêmement fier. Il racontait que lorsqu’il était tout jeune, son premier travail chez Gallimard avait été de porter les tirages aux auteurs et autrices. Il était toujours plus enclin à en porter à certains plutôt qu’à d’autres. Il avait notamment été porter des livres à Alice B. Toklas, qui lui avait ouvert la porte et à qui il avait dit : je vous connais ! Alice B. Toklas, c’était la compagne de Gertrude Stein, qui était à l’époque fort âgée et seule puisque Gertrude Stein était morte un peu après la Deuxième Guerre Mondiale. Nous ça nous faisait rêver, de parler à quelqu’un qui avait connu Alice B. Toklas et lui avait apporté des livres en mains propres… je trouvais ça merveilleux.

On a ainsi fréquenté Gustave pendant quelques années, mais il avait quatre-vingt-douze, quatre-vingt-treize ans, et il est décédé. On nous a proposé de récupérer sa bibliothèque, évidemment on a dit oui. Il y avait aussi des documents.

M-H.D. : Je précise que cette proposition nous a été faite par son filleul — il n’avait pas famille, juste un filleul.

F.V. : Gustave était un vieil homosexuel né en 1925, très fier de son homosexualité. Très fier d’avoir été un des premiers pacsés de son arrondissement parisien — il habitait encore Paris à l’époque. Il n’avait jamais eu l’homosexualité honteuse, avait eu la chance d’évoluer dans un milieu plutôt intellectuel où c’était relativement admis.

Et Gustave aimait, comme on le voit dans l’exposition Hymne aux murènes, le culturisme. Il aimait les corps musclés. Il aimait la danse et le culturisme, et des documents qu’il collectionnait il tirait des collages. Un jour, nous étions allées chez Gustave pour y prendre le thé, et nous avons aperçu un collage avec plein de messieurs découpés. Des morceaux de messieurs. On lui dit : « Oh, vous vous êtes mis au collage ? » et il a répondu : « Pas du tout, ça fait des années. » On lui avait promis une exposition. Nous n’avons pas pu la faire de son vivant mais l’avons réalisée malgré tout. Des collages, son filleul avait dit : « Nous, on ne sait pas trop quoi en faire. »

M-H.D. : Je précise que ce filleul était très respectueux, très aimant. Il nous a laissé ces collages parce qu’il savait qu’on n’allait pas les mettre à la poubelle ; lui ne se voyait pas les mettre dans son salon.

F.V. : Nous, on a fait une exposition avec les documents de Gustave. Pas ses documents intimes et personnels, mais ceux qui évoquaient les choses qu’il avait aimées dans sa vie. Les voyages, la danse, la littérature, le cinéma. Il avait par exemple gardé le Corriere de la Serra qui annonçait la mort de [Pier Paolo] Pasolini, beaucoup de programmes de danse qui sont magnifiques. Ces documents dataient surtout de sa période d’activité professionnelle, principalement des années 1960 à 1980.

M-H.D. : Je dois avouer que moi, j’étais assez frileuse à l’idée de montrer les collages de culturistes, parce que je me disais : « qu’est-ce que ça va dire ? » Gustave, ça lui aurait sans doute fait plaisir bien sûr, mais j’aurais voulu qu’il puisse au moins nous dire : « Cette personne-là, je l’ai connue », qu’il nous cite quelques noms, pour faire vivre ces objets. Mais on n’en a pas eu le temps avec lui.

De ce moment de sa carrière lors duquel il avait représenté le livre français, il disait : « Grâce à ça je voyageais, et en voyageant j’ai rencontré plein de culturistes. » Il était heureux d’avoir pu rencontrer Tom of Finland, d’avoir même traduit en français des articles de Tom of Finland pour des revues culturistes.

Dans l’exposition à la librairie, on avait un mur avec les programmes de danse, un mur avec les culturistes, enfin un grand mur où il y avait un peu de tout, pêle-mêle. Dans un petit trou par exemple, j’avais accroché une étiquette de ce magasin qu’il adorait, où il avait enfin trouvé des chemises à sa taille — car il était très grand.

Ce que ça disait, c’était les goûts d’une personne, le sens de sa vie, l’affection qu’on lui a portée. Cette affection portée à une personne est peut-être, d’une certaine façon, l’affection qu’on porte à tout un groupe. En tout cas cet accrochage était une manière de faire un portrait ; les documents peuvent faire portrait.

S.N. : À propos de portrait individuel et collectif, voudriez-vous dire un mot du fanzine VisiblEs d’Amandine Brûlée ?

F.V. : Elle dessine tout le temps, Amandine, et un jour de 2022 je lui ai dit : « et si tu faisais des portraits de lesbiennes de Nice pour le 26 avril ? »

S.N. : Le 26 avril, c’est le jour de la visibilité lesbienne.

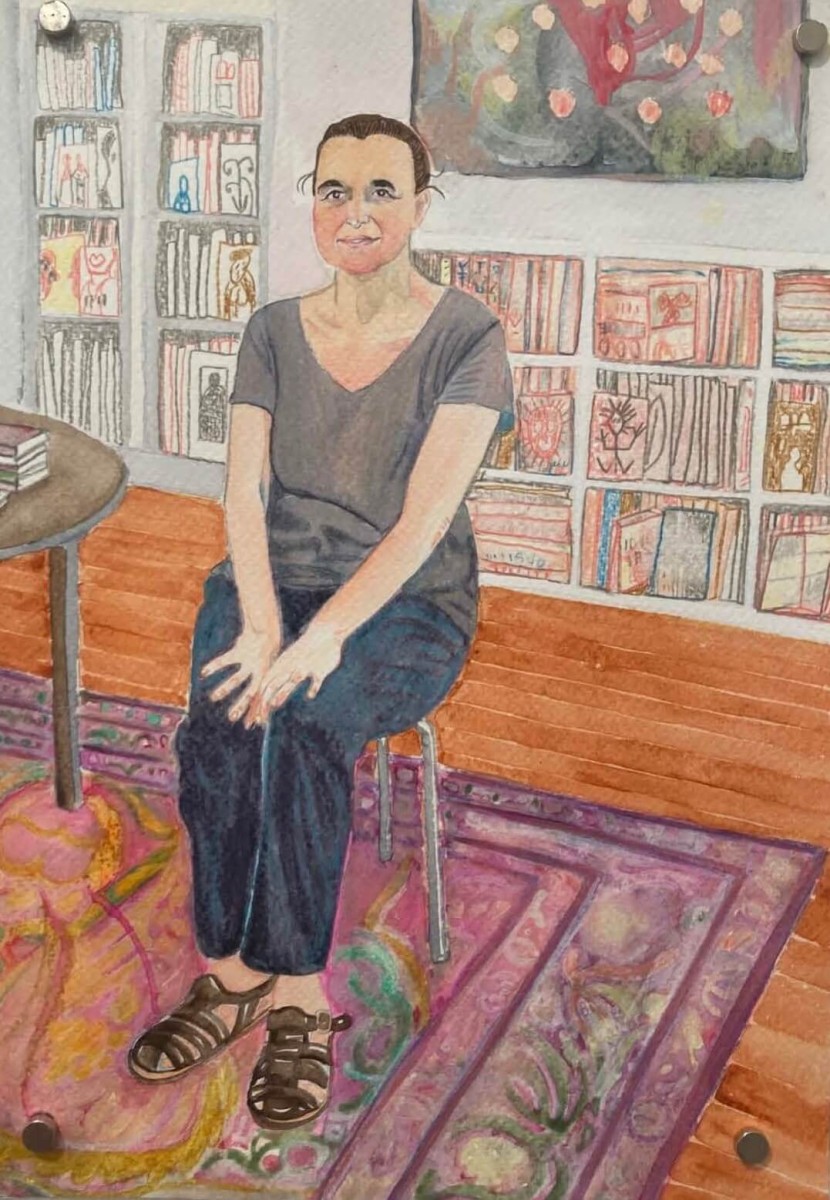

F.V. : Amandine s’est emparée du projet, si bien qu’elle a travaillé pendant un an. Elle a pris des rendez-vous, elle a pris des photos, et on a fait une exposition à la librairie. Les modèles ont accepté de répondre à un bref questionnaire sur l’identité, nous confiant le mot qu’iels préféraient pour se définir : queer, lesbienne, bi et autres. On a présenté les œuvres, des aquarelles avec les textes ; puis Amandine a compilé tout ça dans un fanzine. C’était pas facile de passer des œuvres couleurs à la photocopie noir & blanc du fanzine. Elle a tout redessiné, et trouvé pour chaque dessin un mot, une phrase qui lui semblait vraiment définir la personne, qui allait coller avec le portrait. C’est magnifique. Demain nous irons à Mémoire des sexualités, pour notamment y déposer le fanzine d’Amandine comme souvenir de vie lesbienne niçoise.

S.N. : Mathilde [Belouali, curatrice d’Hymne aux murènes], tu parles de « lieux intermédiaires* » dans ton texte [curatorial pour l’exposition] : c’est vrai qu’à Marseille on a la chance d’avoir des espaces comme Mémoire des sexualité et de petites maisons d’édition comme Shed publishing, Burn~Août, Postfirebooks. Il y a beaucoup de personnes, ici, qui écrivent ou portent une maison d’édition, qui créent des espaces pour faire des arpentages, des rencontres, des lectures.

Avec Flo*Souad [Benaddi, artiste de l’exposition Hymne aux murènes], nous parlions de l’importance qu’a eue pour nous, et pour tant d’autres – je pense notamment à Théophylle [Dcx, artiste] –, votre librairie lorsque nous étions étudiant·es à la Villa Arson, Françoise et Marie-Hélène. Un lieu qui permettait de rencontrer des personnes queer, des générations différentes.

Flo*Souad Benaddi : Oui, c’est un espace où nous pouvions exister. Une respiration inédite.

S.N. : C’est un flux continu d’élèves qui viennent à la librairie.

F.V. : Un petit flux, malgré tout ! Ça reste avant tout un lieu où se trouvent des livres, c’est donc un public de lecteurs et lectrices. On a plus ou moins le goût du livre. Mais tous les ans, on voit de nouvelles têtes, oui.

M-H.D. : C’est très différent du temps de la galerie où, bien sûr, nous étions fortement en lien avec la Villa. On a présenté le travail de bon nombre d’élèves, de jeunes artistes diplômés. La Villa a été un lieu très important pour nous du temps de la galerie, tout comme la Friche [la Belle de Mai].

F.V. : On s’était dit : « On ne peut tout de même pas montrer que des artistes de Nice ! », alors où pouvions-nous aller ? À Marseille ! Nice et Marseille, pourtant, ce ne sont pas des villes naturellement en lien, c’est plutôt le contraire.

S.N. : Pour clore notre échange je voulais vous demander : auriez-vous un livre à nous recommander ?

F.V. : J’ai tout récemment lu un livre qui m’a beaucoup plu, de Marion Brunet : Nos armes.

M-H.D. : Que nous n’avons pas à la librairie, rassurez-vous !

F.V. : Si vous le trouvez, lisez-le. On suit deux jeunes filles qui font partie d’un groupe politique extrémiste, et une des deux va participer à un casse et tuer un policier. Elle va, évidemment et malheureusement, en prison. Et c’est l’histoire de leur relation, ou de ce qui peut en rester, avec la distance de l’incarcération. C’est un vrai roman ; c’est bien aussi, de prendre le risque de la fiction. Voilà.

M-H.D. : Quant à moi une amie m’a rapporté de Londres, du Barbican Center, un catalogue sur l’écoféminisme [RE/SISTERS: A Lens on Gender and Ecology, 2023]. C’est une merveille d’inspiration avec des personnalités, des oeuvres que pour certaines je connaissais, d’autres absolument pas.

Nous nous en sommes inspirées pour la prochaine exposition à La Station [Vie-ves ! Sauvage, 2024], à laquelle nous participons avec d’autres. L’idée, c’est qu’au sein de l’exposition et en regard des œuvres, il y ait des références, des ouvrages. Voilà notre modeste collaboration.

F.V. : Je voudrais encore dire merci, à Mathilde [Belouali], d’avoir trouvé le moyen de faire quelque chose avec notre expérience. C’était assez inespéré, pour nous. Et puis, évidemment, merci aux artistes : sans les artistes il ne se passe pas grand-chose. Merci à Flo*Souad [Benaddi], pour le temps passé avec nous à regarder nos bouts de papier, nos machins. Le résultat [l’installation « Work at the speed of Trust » – Paul Soulellis (2021), 2024] est splendide. Merci à Triangle-Astérides d’avoir accueilli une exposition magnifique et de nous avoir ramenées à la Friche et à Marseille. Et merci à Sarah pour cet entretien.

Victorine Grataloup : Merci pour ces remerciements-témoignages, aussi parce que je me demandais — même si la relation de confiance entre Mathilde [Belouali] et vous deux est évidente — comment vous aviez vécu ce déploiement de souvenirs. C’est tout la polysémie du mot « exposer. » Or manifestement, bien !

F.V. : Ça a été pour nous très émouvant, ça nous a fait tourner la tête en arrière et fait un peu mal aux cervicales, mais c’est une chance.

M-H.D. : Mathilde, tu nous as donné le courage de nous replonger dans ces années de galerie. Ça n’était pas du tout évident. Et de nous amener à nous retourner, ça nous a fait vraiment réfléchir, comprendre cette trajectoire vers la librairie.

V.G. : En tout cas pour nous, l’équipe de Triangle-Astérides, ça a été une exposition particulièrement forte parce que la majorité du temps, nous ne montrons que des pièces très contemporaines, une grande partie d’entre elles produites pour l’occasion. Or l’invitation faite à Mathilde [Belouali] était pour nous aussi une occasion de nous retourner l’année de la célébration de nos trente années d’existence, pas forcément de nous retourner sur notre propre histoire de centre d’art — dont j’estime qu’elle peut intéresser les professionnel·les mais pas forcément le grand public — mais nous avions cette envie forte de montrer des artistes de différentes générations. L’envie de montrer que des liens existent entre ces générations d’artistes, formellement, personnellement, et le fait est qu’ils ont notamment pu exister à travers vous [Françoise et Marie-Hélène]. Pour nous ça a été très important et émouvant, et je vous en remercie !

* Laure Murat définit ainsi le rôle et l’importance des librairies d’Adrienne Monnier et de Sylvia Beach dans le Paris de l’entre-deux-guerres. Cf. Laure Murat, Passage de l’Odéon, Fayard, 2003 (réédition L’imaginaire Gallimard, 2024), p. 10-11.

Transcription : Léo Ferreiro (stagiaire à Triangle-Astérides) ; édition : Victorine Grataloup.

Françoise Vigna (née en 1961) a étudié l’histoire, Marie-Hélène Dampérat (née en 1965) s’est spécialisée en histoire de l’art. Elles se rencontrent en 1991.

En 1998, elles créent ensemble une galerie d’art contemporain à Nice, principalement consacrée à la jeune création. L’aventure prend fin en 2003.

Plus tard, en 2011, elles ouvrent une librairie/bouquinerie dédiée aux cultures LGBTQIA+ et aux féminismes, souhaitant en faire un espace de rencontres et d’échanges, un lieu vivant, accueillant et safe, ouvert à toustes.

Sarah Netter est artiste et traducteur. Il a fait des études d’anglais et d’espagnol à Paris puis la Villa Arson à Nice. Sarah écrit, lit à voix haute, coud, fait des installations, performe, traduit et anime des ateliers. Il aime retracer et questionner les histoires des langages et des textiles, qui nous permettent de relationner aux autres et à soi-même, en extraire les stéréotypes et leurs constructions, ainsi que les luttes qu’iels portent et leurs perspectives politiques émancipatrices. Iel aime travailler de manière DIY, crafty, et souvent en collectif, avec Souci du drame, HaYoung ou FSB Press par exemple. Il aime raconter des histoires qui parlent de nos corps, culs et affects de manière drôle, crue et vénère, penser des pratiques situées de pimpage, d’humour, d’auto-fiction-théorie politiques et transféministes.

Actuellement résident à Artagon Marseille, il vit à Marseille. Il lit, expose et performe dans plein d’endroits différents, notamment à sissi Club, au centre international de la poésie, à la galerie Art-Cade, à la Villette, à la Tôlerie, au Frac PACA etc. Il traduit aussi des textes de théorie et de fiction, organise des clubs de lectures et des arpentages. Il finit actuellement la tournée de sortie de Sarahland de Sam Cohen, livre qu’il a traduit et publié aux éditions Burn-Août grâce à Fanny Lallart, avec une postface de Laura Boullic, avec qui iels ont lancé un cycle d’arpentage intitulé JudéoClub2lecture à partir des voix juives féministes queer et décoloniales.