En 2024, Triangle-Astérides fête les trente ans d’une « institution » qui n’en a pas toujours été une — et a d’ailleurs longtemps refusé de se nommer comme telle — fruit de la réunion de deux associations fondées par des artistes en 1992 pour Astérides et en 1994 pour Triangle France.

Invitée à écrire un texte à cette occasion, je me suis lancée dans des conversations avec les membres de l’équipe, certain·es des co-fondateur·ices, des soutiens et des proches de Triangle-Astérides rencontré·es lors d’un dîner anniversaire. Les souvenirs, les anecdotes, les déclarations des un·es et des autres ont fait ressortir la complexité d’une histoire chargée d’affects et le caractère pluriel, parfois conflictuel, des récits et des expériences associés à ces lieux, enchâssés dans un contexte bien particulier (la Friche Belle de Mai, la ville de Marseille et son tissu artistique et politique).

Plutôt que de puiser dans la matière des entretiens et des archives pour écrire un texte univoque depuis une perspective resserrée et lointaine, j’ai donc proposé à l’équipe de Triangle-Astérides de faire des conversations le cœur-même de ce projet anniversaire, en plaçant les voix de différent·es protagonistes de Triangle et Astérides au centre.

Chaque entretien est ouvert aux membres de l’équipe actuelle qui souhaiteraient y assister, dans un souci de transmission et de dialogue entre les générations de personnes attachées à ces lieux. Publiés successivement au cours de plusieurs mois, ils sont accompagnés d’archives sélectionnées par les membres de l’équipe grâce à un travail de récollement en cours. À travers cette série de conversations, il s’agit d’engager non pas un énième récit institutionnel mais une histoire affective et polyphonique de Triangle-Astérides, des personnes qui l’ont façonnée et ont été transformées par leur passage en ces lieux.

Virginie Bobin

Entretien avec Claire Lesteven et Alun Williams

Virginie Bobin : Bonjour, Claire et Alun ! Merci pour votre temps aujourd’hui.

Avant de fonder Triangle France en 1994, vous avez tous·tes deux été résident·es d’Astérides. Comment êtes-vous arrivé·es là ? Est-ce là que vous vous êtes rencontré·es ? Quelles sont les circonstances qui vous ont mené·es à créer cette association à Marseille, à la Friche la Belle de Mai ?

Alun Williams : J’avais créé une structure, à Nîmes, avec Isabelle Simonou-Viallat [l’association La Vigie-art Contemporain, qu’elle a dirigée jusqu’à sa fermeture en 2021]. On avait des projets à Marseille, qui impliquaient que certains des artistes avec lesquels on travaillait puissent être en résidence, et nous avions tout de suite pensé à Astérides. Mon frère y a été en résidence dans ce contexte, et a réalisé une grande exposition dans la Tour du Roi René au Fort Saint-Jean. Il y avait aussi eu un artiste allemand, Gereon Lepper, qui avait fait une grande exposition Boulevard Boisson et dans les jardins du Palais Longchamp avec des systèmes compliqués de pompe à air et de minuterie sur le plan d’eau, des objets se gonflaient par-dessus la surface puis se dégonflaient et plongeaient sous la surface de l’eau.

Le lien s’est ainsi créé avec Astérides, de manière très conviviale. C’est comme ça que j’y suis venu par la suite, pour y faire une résidence. On a créé des liens avec les quatre fondateurs, et Claire y était déjà en résidence.

Claire Lesteven : Je connaissais Claire [Maugeais] et Jean-Christophe [Nourisson] de Nantes et Angers, car j’avais étudié aux Beaux-Arts de Nantes. On se retrouvait dans les vernissages, on s’aimait bien. J’avais à l’époque un petit boulot alimentaire pour une boite parisienne : je passais dans toutes les universités de France pour y déposer des affiches ; et je suis arrivée comme ça à Marseille au moment où Claire et Jean-Christophe créaient Astérides.

A.W. : À l’époque il n’y avait pas de comité de sélection, on arrivait à Astérides sur recommandation, par réseaux et amitiés entre artistes.

V.B. : Comment articuliez-vous la dimension internationale de Triangle et son inscription locale dans le contexte marseillais en général et la Friche Belle de Mai en particulier ? Pourriez-vous notamment revenir sur le workshop organisé à Luminy, le campus des Beaux-Arts de Marseille, en 1995 ?

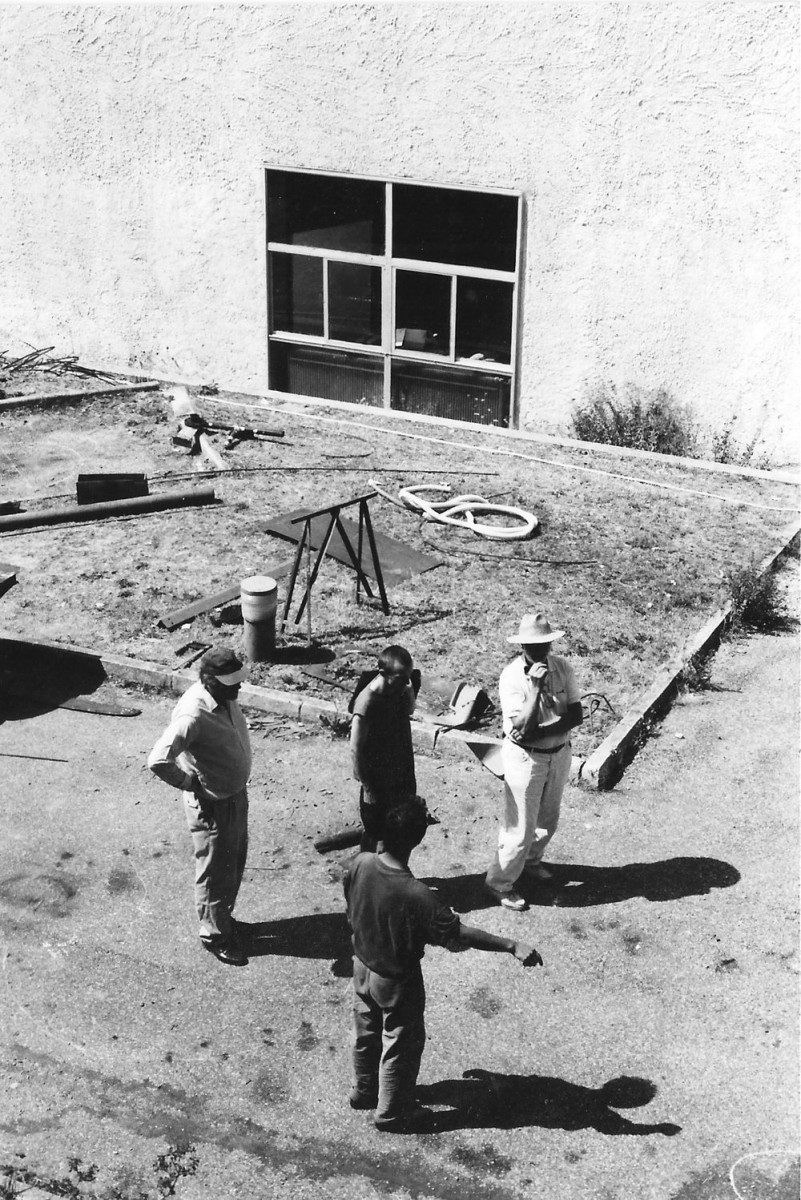

A.W. : J’étais alors membre du conseil d’administration de Triangle Arts Association [à l’origine du Triangle Network, dont Triangle-Astérides reste membre aujourd’hui] après avoir participé à l’un de leurs workshops — une formule extraordinaire, très intensive, permettant à une vingtaine voire une trentaine d’artistes de se retrouver sans avoir à penser à quoi que ce soit d’autre qu’à sa pratique artistique puisque nous étions logés, nourris. En 1993, ce workshop de Triangle Arts Association avait lieu dans son espace d’origine, au Nord de New York, pour la dernière fois : au terme du week-end on m’a invité à rejoindre le conseil d’administration — ce qui était inhabituel pour un artiste qui participait pour la toute première fois —, et j’ai compris qu’ils allaient perdre leur lieu et pensaient que je pourrais créer des liens avec l’Europe pour y tenir un workshop en attendant qu’ils retrouvent un espace aux États-Unis. J’avais en effet commencé à enseigner aux Beaux-Arts de Marseille, sous la direction de Michel Enrici [directeur de 1993 à 2002] avec qui j’avais sympathisé. Je lui ai parlé de Triangle Arts Association en lui demandant s’il serait possible d’organiser un workshop à l’École, en faisant venir Anthony Caro [artiste, GB, co-fondateur de Triangle Arts Association]. Il a tout de suite été enthousiasmé. Les artistes avaient déjà postulé pour un workshop à New York, il a seulement fallu les prévenir que cela se tiendrait finalement à Marseille, en France !

Après cela, il y a eu tout le travail administratif pour rendre possible le workshop : créer une association à but non lucratif, chercher des financements. Grâce à La Vigie à Nîmes, je disposais déjà de contacts dans la région, y compris à Marseille.

Le personnage central c’est Bernard Plasse, fondateur de la Galerie du Tableau [plus ancienne galerie marseillaise encore en activité, créée en 1990]. Un personnage extraordinaire. Bernard est toujours là, il s’occupe toujours de la Galerie du Tableau qui est un lieu incroyable. Pendant des décennies, son projet c’était un vernissage tous les lundis. Bernard ne m’en voudra pas si je dis qu’il a un côté un peu bordélique, qui est génial.

Il y a un moment légendaire dans la création de Triangle France : Bernard avait organisé un repas dans un restaurant russe à Marseille, et avait invité les responsables de l’État et des collectivités. C’était un coup de maître. L’idée de Bernard était qu’il fallait réunir tout le monde, car d’après lui si l’un d’entre eux disait : « Ok, je soutiens », les autres allaient suivre. Le premier à annoncer son soutien, ça a été Julien Blaine [né Christian Poitevin, artiste et poète, adjoint à la Culture de la ville de Marseille de 1989 à 1995], qui s’est engagé pour la Ville de Marseille à donner 100.000 francs. La Drac, la Région et le Département ont effectivement suivi, et donné 100.000 francs. L’ironie c’est que tout a marché, sauf finalement les 100.000 francs de la Ville. Je me rappelle encore des confrontations avec Julien Blaine. On est ensuite allés voir le Maire, [Robert] Vigouroux [Maire de Marseille de 1986 à 1995], qui a trouvé l’argent.

Ce workshop a donc pu avoir lieu, c’était un projet incroyable. On a été très gâtés avec l’École [des Beaux-arts de Marseille, à Luminy en bordure du parc national des Calanques]. Les ateliers y sont installés en haut d’une colline pour bénéficier de lumière. C’était l’été, il faisait chaud mais comme il n’y avait pas d’étudiants on avait tous les ateliers, les logements et la cafétéria pour nous… On avait par ailleurs monté des partenariats. Quand tout le monde est arrivé on les a emmenés en bateau sur l’île Degaby qui appartenait alors à Pascal Morabito [joailler qui avait acheté l’île en 1990 pour en faire une résidence d’artistes, avant de la revendre en 2001 à des promoteurs immobiliers].

C.L. : C’était extraordinaire ce voyage en bateau de pêche…

A.W. : Sur l’île, il n’y avait pas d’électricité. On s’est éclairés à la bougie…

V.B. : L’ambition de départ de Triangle France, c’était donc de mener un workshop. Comment arrive l’idée de pérenniser le lieu ?

A.W. : D’autres personnes ont beaucoup aidé à façonner ce projet. Parmi elles l’artiste canadien Clay Ellis, l’historienne de l’art et curatrice new yorkaise Karen Wilkin. Ils ont été moteurs en nous poussant à continuer à exister. On se rendait compte qu’on avait réussi à créer une association avec le soutien de toutes les collectivités et de l’État, que ce serait bête de disparaître alors qu’il y avait un tel besoin d’ateliers, de ce genre de programme. En demandant des subventions plus modestes que les quatre soutiens originels de 100.000 francs, il y avait des chances que ça marche.

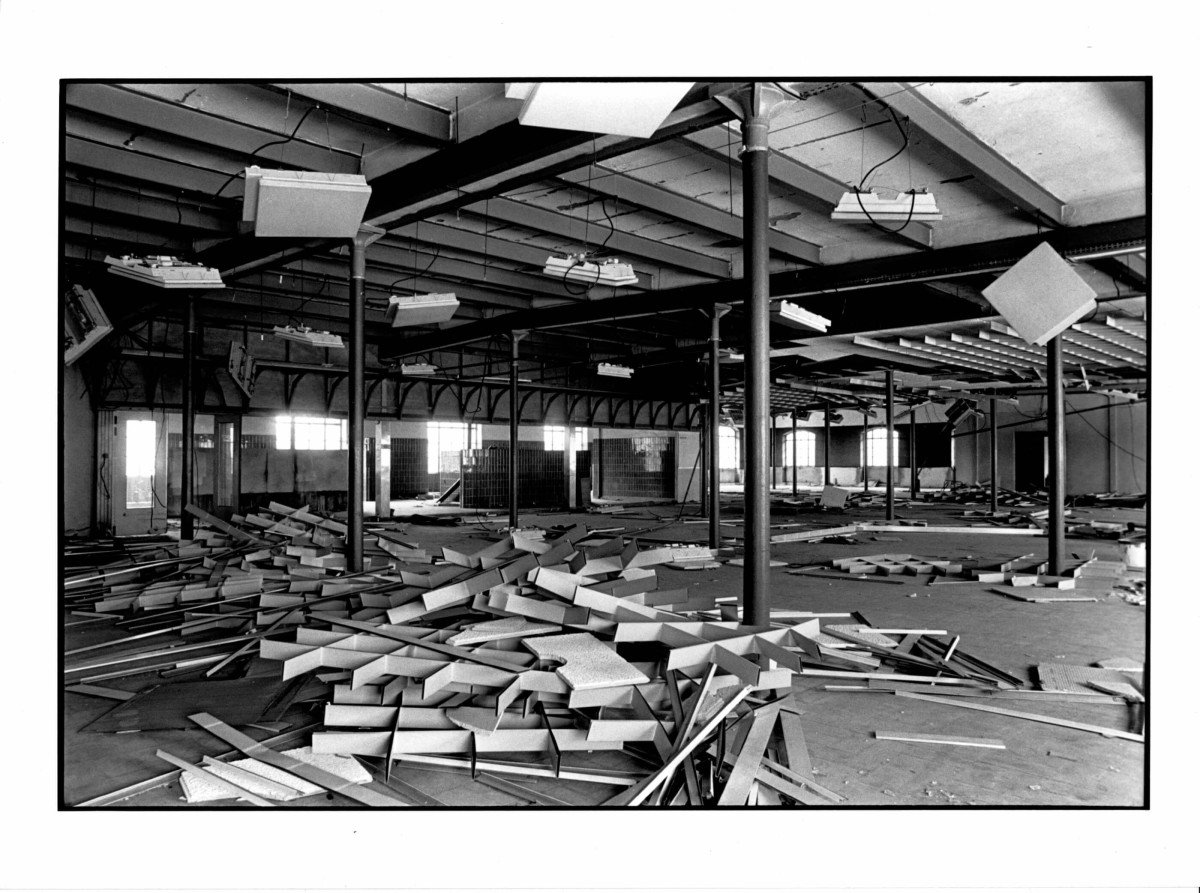

Ça tombait bien, la Friche cherchait de nouveaux partenaires pour occuper ses incroyables espaces, alors toujours en partie vides. Dans le livre [Astérides, vingt ans après, publié par Astérides en 2014], Gilles [Barbier, co-fondateur d’Astérides] raconte qu’ils étaient [avec les autres artistes d’Astérides] montés au créneau pour aider Triangle à entrer à la Friche. Je pense que ce n’est pas totalement vrai, car il n’y avait pas tant de liens avec la Friche. Quand j’étais résident d’Astérides, j’étais allé voir Philippe Foulquié [fondateur du Système Friche Théâtre, structure originelle porteuse du projet de la Friche la Belle de Mai, qu’il a dirigée jusqu’en 2021] qui m’avait dit : « Je suis ravi de te rencontrer, car les artistes d’Astérides ne viennent jamais me voir. » C’était le début d’une grande amitié.

Non je crois que ce qui intéressait Astérides, c’est le profil international et le réseau de Triangle, beaucoup plus développé que celui d’Astérides.

Une autre personne très importante a été Christine Breton [conservatrice du patrimoine, alors chargée du développement culturel à la Ville de Marseille], que je connaissais bien grâce à Claude Viallat [artiste, initiateur du mouvement Support/Surface, et père de l’artiste Isabelle Viallat avec laquelle Alun Williams avait co-fondé l’Association La Vigie à Nîmes en 1992].

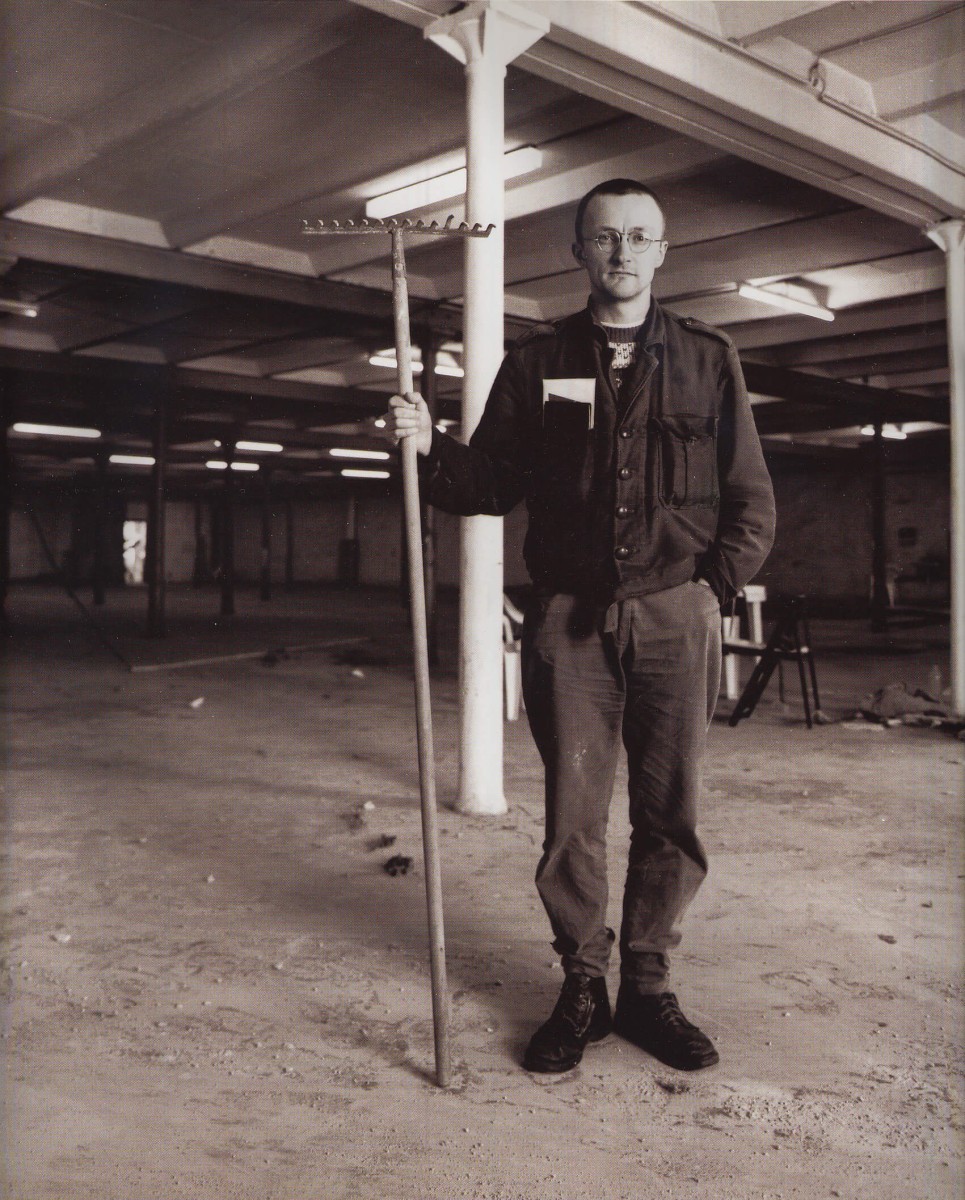

V.B. : J’ai été frappée par la manière dont vous prêtez chacun·e, dans votre travail d’artiste, une grande attention aux lieux qui vous accueillent et dans lesquels vous intervenez, que vous enregistrez dans vos photographies pour Claire, vos peintures pour Alun. D’une certaine manière, cela parait très cohérent avec votre intérêt pour la création et la gestion de lieux d’art et de résidence, qui demandent eux-mêmes d’apporter un soin important et constant aux espaces, aux contextes et aux personnes que vous accueillez (équipe, artistes, publics…). Quelle place la gestion de Triangle laissait-elle à votre pratique artistique ? Ou bien considérez-vous ces activités de gestion et d’organisation comme partie intégrante de votre pratique ?

A.W. : C’est une question très sensible… On n’était pas très compétents. C’est quelque chose qui nous a poursuivis à travers nos vies et nos carrières, et a impacté — et pas forcément de manière positive — notre travail d’artiste.

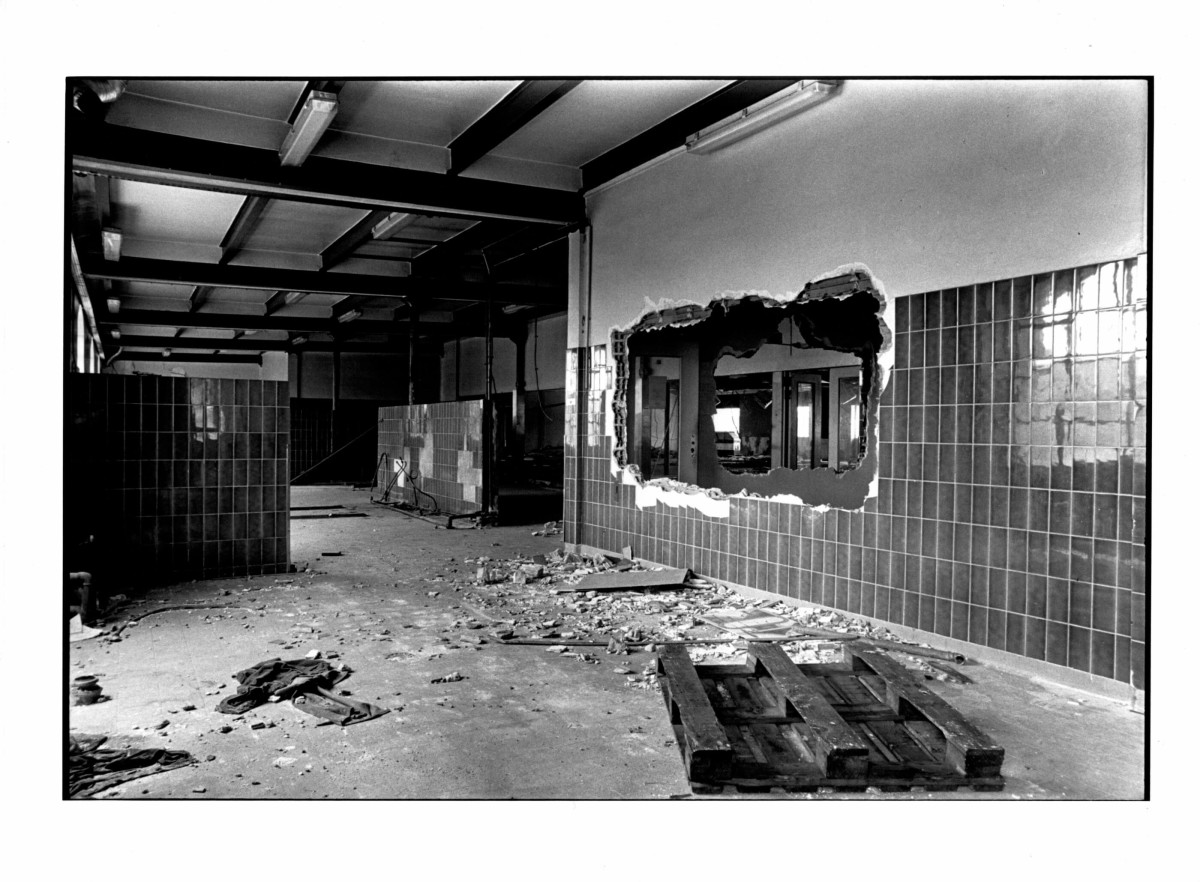

C.L. : Au départ, on avait envie de partager cette expérience, la possibilité de bénéficier d’une résidence de six mois en tant que jeune artiste, j’avais trouvé que c’était le paradis. À cette époque, la Friche représentait une totale liberté, il n’y avait pas de grands murs ni de cloisons. Tout était ouvert, tout n’était qu’opportunité d’expériences hallucinantes : le projet d’Armand Gatti [poète, conteur, homme de théâtre, journaliste, cinéaste et écrivain qui, en 1993, a mis en œuvre son projet Adam quoi ? Marseille à la Friche] avec une troupe de quatre-vingts jeunes sans formation mais rêvant de faire du théâtre. Je me rappelle aussi du Bamboo Orchestra [trio de percussionnistes installé à Marseille depuis le début des années 1990 et composé de Makoto Yabuki, Guillaume Bonnet et Rémi Bennahmias], sorte de xylophone géant.

A.W. : La liberté dont tu parles, c’était quelque chose de très fort. Quand les prémisses de structuration de la Friche se sont fait jour, on a commencé à poser des questions au sujet de tous ces artistes qui ne payaient pas de loyer… Tout le monde a dû faire un effort pour produire une sorte de registre, et expliquer à Philippe Foulquié qui on était, ce qu’on faisait. Je pense que ça a surpris tout le monde de découvrir que parmi nous, il y avait des gens qui avaient des activités très visibles, y compris à l’international ; l’administration de la Friche ignorait tout ce qu’ils faisaient. Fatalement, cette atmosphère de liberté a disparu.

C.L. : Pour revenir au tout début, je me rappelle deux anecdotes que j’aimerais raconter. Armand Gatti avait rassemblé des vêtements pour ses acteurs. Ce n’était pas des sacs, mais des montagnes de vêtements. Moi je n’avais pas d’argent : je m’habillais là.

J’ai passé beaucoup de temps à explorer cette grande usine. Je fumais et j’avais trouvé des restes de tabac de la SEITA [Société d’Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes, a qui appartenait la Manufacture des Tabacs de la Belle de Mai]. J’ai parfois vécu sur place illégalement.

A.W. : Ton anorak d’aujourd’hui vient de ce tas de vêtements, d’ailleurs.

C.L. : À l’époque tout le monde le trouvait moche et aujourd’hui on veut me le racheter ! Pour revenir à la motivation de création d’une structure, on avait envie d’offrir ça à d’autres artistes, mais c’est un piège qui s’est refermé sur nous-mêmes. On a réussi à se faire pincer les doigts, coincés par l’administratif.

A.W. : Il y a un côté ingrat, tu finis par bosser comme un taré pour soutenir les artistes, mais c’est rare qu’il y ait un retour.

C.L. : Je me rappelle qu’on leur faisait à manger. J’avais créé une petite cuisine à roulettes, et on cuisinait ensemble. Bien souvent, on a partagé des repas. Les artistes étaient ravis : [Bruno] Peinado, Virginie Barré [artistes accueilli·es en résidence à la Friche en 1999]… c’était comme une grande famille !

V.B. : Au fil des années, Triangle France s’est structurée, des personnes ont été recrutées… Pourquoi êtes-vous parti·es ?

A.W. : Quelque chose qui se passait dans ma vie. J’étais venu en France car il y a avait plus de soutien. Une chose similaire s’est produite avec l’attirance pour New York. On commençait à aller là bas, à y passer de plus en plus de temps, et on a fini par s’y installer. Pendant longtemps on était entre Marseille et New York, en gardant un lien très fort à Triangle.

V.B. : En faisant des recherches sur votre travail et votre trajectoire, j’ai souvent retrouvé les mêmes noms, dans des villes, des contextes et des fonctions différentes. Il semble que vous appréciez les compagnonnages de longue durée.

A.W. : Le milieu de l’art est petit, on a tendance à recroiser les gens. Il y en a qui étaient toujours un peu là. C’est très chouette. On voit les mêmes gens, même en voyageant, puis aussi on les cherche, parce qu’on se connaît. C’est pas vraiment fait exprès, c’est assez organique… Les gens disent très souvent, ça m’a toujours frappé : « Incroyable, j’ai croisé untel à New York ! » Mais ça n’est pas incroyable : on va dans les mêmes endroits. Ce qui est plus incroyable, c’est ceux qu’on a raté à côté de chez soi.

C.L. : Quelque part je trouve ça normal. Même si le milieu est petit, c’est aussi une forme de choix, de fidélité. Quand tu travailles avec quelqu’un avec qui tu as partagé de la complicité, de la confiance, ça crée de l’amitié…

V.B. : Lorsque vous êtes parti·es vivre à New York, vous avez veillé à créer les conditions pour que l’activité se poursuive à Marseille. Sandra Patron [curatrice, actuelle directrice du CAPC - Musée d’Art contemporain de Bordeaux] a été embauchée, et a dirigé Triangle France de 1998 à 2007.

C.L. : Je commencerais par une petite anecdote : sur la table du bureau, il y avait un dossier qu’on avait intitulé « L’affaire Sandra Patron ». Sandra avait envie de rester, l’expérience à Triangle France lui avait beaucoup plu. On lui a dit : « Tu as carte blanche », et avec son talent habituel elle a créé son emploi.

A.W. : Sandra dit toujours aux journalistes, lorsqu’elle donne un entretien, qu’on lui a permis de changer de cap. On lui avait dit : « Nous, on ne sait pas comment faire pour te dégager un salaire. » Il fallait qu’elle s’occupe de ça. Ça a aussi à voir avec la nécessité pour nous de passer du temps à l’atelier. Faire des recherches financières, on n’en avait pas forcément envie.

On a tendance à penser qu’on est parti ; mais on revenait et on a continué à travailler très longtemps pour Triangle France, grâce a ce lieu de vie que tu as trouvé, Claire, sur la Cannebière.

C.L. : À côté de Tohu-Bohu [ancienne galerie marseillaise] : solidarité entre artistes, pas de compétition.

A.W. : On a continué à travailler de façon très proche, avec Sandra. On a créé un festival de performance [ACTION-MAN-OEUVRES, festival bisannuel].

C.L. : Aussi à New York quand Sandra est venue, avec Saâdane Afif [artiste].

A.W. : Nous avions monté une exposition de Triangle à New York, dans une galerie.

V.B. : Cette activité était bénévole ?

A.W. : On a passé notre vie à être bénévoles. On n’a jamais été payés.

V.B. : Comment l’évolution de Triangle résonne-t-elle avec vos expériences successives de création de lieux : Parker’s Box [artist-run space et galerie co-fondé dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn, New York, par Claire Lesteven, Chus Martinez et Alun Williams sous le parrainage de Tim et Nancy Grumbacher, actif de 2000 à 2013], Minoterie 21 [association créée en 2010 au Moulin de Guéveneux dans le Morbihan, avec la mission d’accueillir et de soutenir des recherches d’art contemporain dans un contexte rural] ?

A.W. : J’ai pris mes distances avec la Minoterie ; Claire a continué à gérer la structure en grande partie. Une personne très passionnée en est salariée depuis l’année dernière. C’est un peu la même histoire qu’avec Sandra à Triangle. Mais je ne sais pas dans quelle mesure il sera possible de poursuivre dans le contexte de subvention actuel.

C.L. : On nous demande toujours plus à niveau de subvention égal. Et nous, bénévoles, toujours dans l’idée de faire participer le plus grand nombre possible d’artistes, de leur donner une reconnaissance, nous à la fin on ne travaille plus. C’est un piège pour les artistes.

A.W. : Ce qu’on proposait avec Minoterie 21 correspondait exactement aux attentes des institutions : le Ministère voulait parachuter des artistes en milieu rural. À la fin, on réalise qu’on est en train de faire le boulot du gouvernement de manière bénévole… On est fiers, mais c’est douloureux.

V.B. : Quels liens continuez-vous d’entretenir avec Triangle aujourd’hui et quel regard portez-vous sur les trente années d’existence de la structure ?

A.W. : J’ai fait des efforts pour rester en contact. C’est très plaisant de voir ce que c’est devenu. J’étais là pour la labellisation en 2021 et, à la dernière minute, Roselyne [Bachelot, alors Ministre de la Culture] m’a demandé de parler. Il y avait cette dynamique un peu gênante pour moi où tout le monde disait : « Ah, le fondateur ! » Mais moi, je n’y suis pour rien. Il y a eu une succession de directrices extraordinaires, ce sont elles qui ont mené la structure là où elle est. Nous, on juste planté une graine.

Je sais que Victorine [Grataloup, actuelle directrice de Triangle-Astérides] aime bien l’idée de cet ADN d’artist run space, même s’il n’y a pas eu d’artistes à la tête du lieu après nous.

Florence Gosset [directrice administrative et financière de Triangle-Astérides] : Pour nous, trente ans après, c’est très important cette histoire-là ! Sans cette graine, rien de tout cela ne serait arrivé et la mettre en avant, c’est très important pour nous.

A.W. : Claire a toujours eu beaucoup d’attention pour la qualité des graines !

C.L. : C’est incroyable, ce que vous en avez fait. Ce que je souhaite, c’est que vous continuiez à garder le lieu ouvert, à créer des liens avec d’autres structures, et surtout à ne pas vous laisser enfermer par le contexte politique, ni par le problème de la gentrification. Il faut garder cette liberté de création qui continue aujourd’hui.

A.W. : La situation est très différente, Triangle victime de son propre succès ? C’est aussi un témoignage de la qualité de ce qui est proposé. Plus de mille candidatures pour si peu de places en résidence… J’entends souvent que c’est impossible d’être lauréat. Je continue néanmoins à encourager les artistes à postuler.

C.L. : Oui, à l’époque c’était plutôt : « Tu veux faire une résidence ? Viens la semaine prochaine ! » Peut-être qu’il faudrait garder une case comme celle-là aujourd’hui.

V.B. : Elle existe peut-être de manière officieuse. Il y a toujours des coins de canapé disponibles, mais on ne le dira pas trop fort…

Merci d’avoir pris le temps de re-raconter cette histoire d’hospitalité avec autant de générosité, comme le disait Florence. C’est très important de pouvoir la partager avec des générations plus jeunes qui ne l’auraient pas encore entendue.

Entretien mené le 16 janvier 2025 (en visio), en présence de Florence Gosset, édité par Virginie Bobin, Victorine Grataloup et Anouck Nouvel Papaïconomou (stagiaire à Triangle-Astérides). Archives illustratives sélectionnées par Victorine Grataloup suite au récollement effectué en 2024 par Léa Kowalski (stagiaire à Triangle-Astérides).

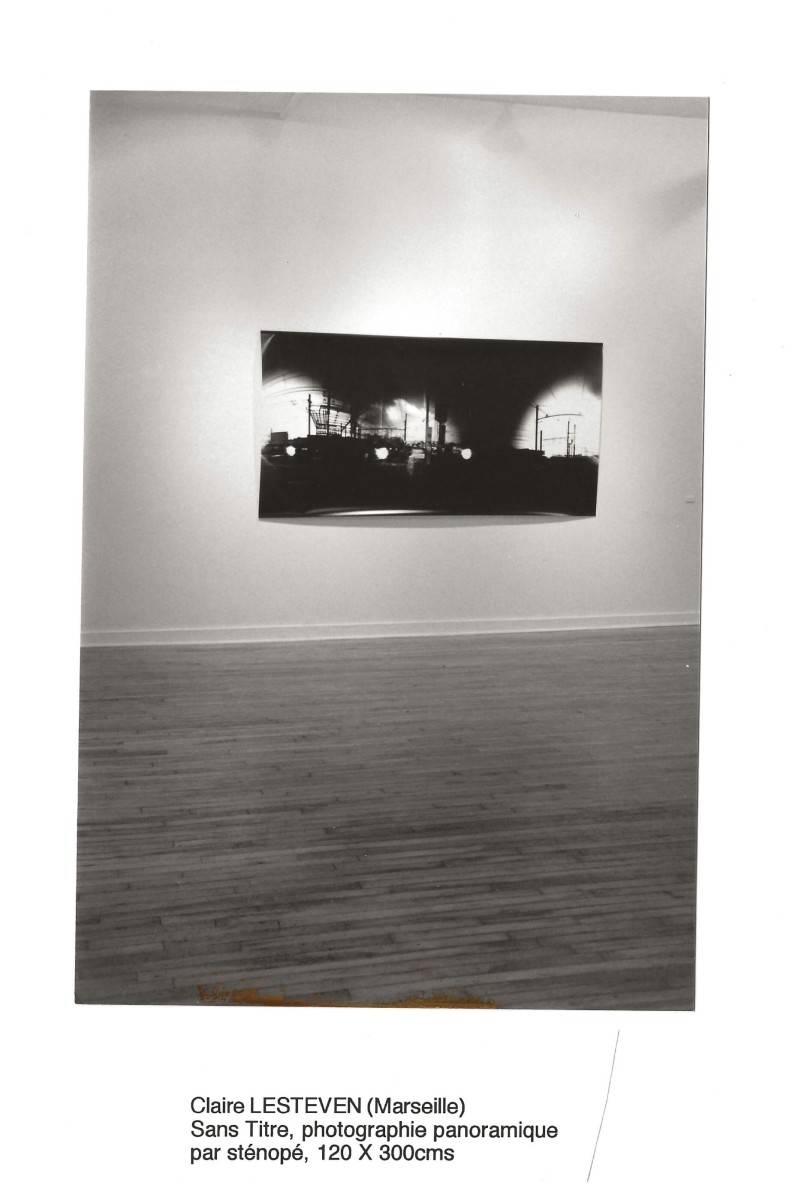

Née à Paris où elle passe son enfance, Claire Lesteven vit ensuite en Bretagne, puis à Nantes où elle fait ses études à l’École Supérieure des Beaux-Arts. Après une nouvelle période à Paris, elle s’installe à Marseille où elle devient l’une des fondateurs de L’association Triangle France, dont la mission est de soutenir les artistes par un programme expérimental de projets, de résidences et d’expositions.

C’est à Marseille que Claire Lesteven développe notamment un travail utilisant des caméras obscurae cylindriques à multiples sténopés. Elle voit ce travail comme la progression d’une recherche initialement menée par le dessin, plutôt qu’un choix du médium photographique en soi. Pour les besoins des expositions qui lui sont proposés, elle transformera en camera obscura la pile d’un port de Pittsburgh, aux États-Unis et également le refuge de Charlotte Perriand, à Flaine. Au début des années 2000, elle s’installe à New York toute en poursuivant ses liens avec Marseille et la Bretagne. À New York, ses expériences avec des appareils cylindriques s’affirment avec l’utilisation d’anciennes citernes à eau, mises sur remorques, souvent lors de résidences de recherche à New York et ailleurs aux États-Unis, puis à Nantes et à Brest.

Le travail de Claire Lesteven figure dans de nombreuses collections privées et publiques ainsi que dans plusieurs ouvrages de référence sur la photographie expérimentale. Parmi ses expositions personnelles les plus remarquées figurent celles à Smack Mellon, Brooklyn ; The Arsenal Gallery à Central Park (suite à une résidence en partenariat avec the Central Park Conservancy), en 2015 au Centre d’art Contemporain du Domaine de Kerguéhennec en Bretagne, et en 2020, à la Fondation Salomon, à Annecy. Ses expositions ont généré plusieurs articles dans des supports de presse tels que Artpress, le New York Times, Art in America. Représentée en 2002, par la galerie les Filles du Calvaire, elle est représentée depuis 2017 par H Gallery à Paris, qui lui a déjà consacré deux expositions. Elle a reçu la médaille de la Légion d’Honneur à New York, en 2018.

Alun Williams est né à Manchester en 1961. Il vit et travaille à New-York et en Bretagne.

Il expose ses peintures pour la première fois à l’Université de Manchester en 1979, puis part la même année étudier la peinture à l’École d’Art de l’Université du Pays de Galles. Il bénéficie d’une bourse d’études à l’étranger et commence sa longue relation avec la France en intégrant en 1981-82 l’École Nationale des Beaux Arts de Bourges. Il termine ses études au Pays de Galles, fait une exposition personnelle à la Galerie Medamothi à Montpellier, puis poursuit ses études à l’École d’Art de Blackheath à Londres, avant de commencer un post-diplôme au Goldsmiths’ College (1985-87). À cette époque, il expose notamment chez Maureen Paley (Interim Art) à Londres, ainsi que dans les musées de Stoke-on-Trent et Peterborough (Royaume-Uni). À la suite d’une résidence en lien avec l’École des Beaux-Arts de Nîmes, il y présente une exposition personnelle, qui sera suivie d’autres expositions dans différents lieux et galeries à Londres. En 1991, il entreprend un voyage aux États-Unis et au Canada, où il donne une série de conférences et est reçu dans plusieurs résidences. En 1992, il fonde avec Isabelle Viallat l’Association La Vigie à Nîmes. En 1993, il rejoint le bureau de direction de l’Association Triangle à New York. En 1995, il crée, avec Claire Lesteven et Bernard Plasse, l’association Triangle France à Marseille, et travaille à La Friche Belle de Mai. À partir de 1998, il s’installe à New York, qui devient sa base principale, et en 2000, il fonde la Parker’s Box (2000 à 2013) dans le quartier des galeries gérées par des artistes à Brooklyn. En 2002 il est coordinateur pour le projet Paris-Brooklyn (un échange d’expositions et d’artistes entre dix-neuf lieux), puis en 2013 coordinateur pour un projet d’échange similaire entre Brooklyn et Montréal (seize lieux). Aujourd’hui bien que concentrant l’essentiel de son énergie sur sa propre pratique, Alun Williams reste actif au sein du Triangle Network, et occupe le poste de Président de la Triangle Arts Association à New York.

En France Alun Williams est représenté par la Galerie Anne Barrault à Paris, et ses œuvres sont conservées dans plusieurs collections publiques et privées, notamment celles du Cnap, du Mamac et du Frac Nouvelle-Aquitaine. Son travail est visible sur le site de Documents d’artistes Bretagne (ddab.org). Alun Williams a été nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2004.