En 2024, Triangle-Astérides fête les trente ans d’une « institution » qui n’en a pas toujours été une — et a d’ailleurs longtemps refusé de se nommer comme telle — fruit de la réunion de deux associations fondées par des artistes en 1992 pour Astérides et en 1994 pour Triangle France.

Invitée à écrire un texte à cette occasion, je me suis lancée dans des conversations avec les membres de l’équipe, certain·es des co-fondateur·ices, des soutiens et des proches de Triangle-Astérides rencontré·es lors d’un dîner anniversaire. Les souvenirs, les anecdotes, les déclarations des un·es et des autres ont fait ressortir la complexité d’une histoire chargée d’affects et le caractère pluriel, parfois conflictuel, des récits et des expériences associés à ces lieux, enchâssés dans un contexte bien particulier (la Friche Belle de Mai, la ville de Marseille et son tissu artistique et politique).

Plutôt que de puiser dans la matière des entretiens et des archives pour écrire un texte univoque depuis une perspective resserrée et lointaine, j’ai donc proposé à l’équipe de Triangle-Astérides de faire des conversations le cœur-même de ce projet anniversaire, en plaçant les voix de différent·es protagonistes de Triangle et Astérides au centre.

Chaque entretien est ouvert aux membres de l’équipe actuelle qui souhaiteraient y assister, dans un souci de transmission et de dialogue entre les générations de personnes attachées à ces lieux. Publiés successivement au cours de plusieurs mois, ils sont accompagnés d’archives sélectionnées par les membres de l’équipe grâce à un travail de récollement en cours. À travers cette série de conversations, il s’agit d’engager non pas un énième récit institutionnel mais une histoire affective et polyphonique de Triangle-Astérides, des personnes qui l’ont façonnée et ont été transformées par leur passage en ces lieux.

Virginie Bobin

Entretien avec Claire Maugeais et Jean-Christophe Nourisson

Virginie Bobin : Bonjour, Claire et Jean-Christophe. Merci de nous consacrer du temps pour cette conversation. En 2014, à l’occasion des vingt ans d’Astérides, vous aviez déjà participé à une conversation collective avec Gilles Barbier et Sandrine Raquin, les deux autres co-fondateur·ices d’Astérides, menée par l’historienne de l’art Sylvie Coëllier. Intitulée « Petite histoire d’Astérides », celle-ci a été publiée dans l’ouvrage Astérides [vingt ans après…]. J’ai essayé, en préparant mes questions, de ne pas redoubler ce qui avait déjà été écrit, même si l’histoire sera sans doute toujours racontée de manière différente.

J’espère que ma première question ne vous surprendra pas trop. Astérides a été co-fondée par deux couples d’artistes, le vôtre et celui alors formé par Gilles Barbier et Sandrine Raquin. Triangle France est aussi né de la rencontre entre Claire Lesteven et Alun Williams [artistes, FR et GB/US/FR, résident·es à Astérides en 1993]. Quel rôle a joué l’amour dans la création et la vie de ces deux lieux ?

[Claire Maugeais et Jean-Christophe Nourisson éclatent de rire.]

Claire Maugeais : C’est étonnant comme question.

Jean-Christophe Nourisson [souriant] : On va réfléchir un peu, hein ?

C.M. : Nous, on est un vieux couple ; à l’époque où nous vivions à Marseille, nous nous étions déjà rencontrés depuis cinq ou six ans, aux Beaux-arts. Ce que le couple a permis, c’était d’être en confiance. Jean-Christophe et moi partagions d’ailleurs un atelier à Astérides, nous n’en avions pas pris un chacun. Ces deux couples que nous formions, nous d’un côté et Gilles et Sandrine de l’autre, à certains moments cela a aussi créé comme deux blocs face à face.

Je rajouterais que les deux personnes qui ont été sollicitées au départ pour venir monter ce projet au sein de la Friche la Belle de Mai, ce sont les hommes. Gilles et Jean-Christophe. Mais comme leur compagne était artiste dans les deux cas, on s’est greffées en quelque sorte.

J.C.N. : C’est vrai que c’est important de soulever ce point là. Ces réflexes de genre racontent un peu l’histoire d’une époque, en l’occurence les années 1980-90 : c’était aux gars qu’on proposait les aventures artistiques.

Sur la question de l’amour, il y avait quelque chose d’assez évident pour nous. On était un couple d’artistes. On ne travaillait pas ensemble, mais le compagnonnage était réciproque, et je pense que pour Gilles et Sandrine c’était un peu la même configuration. On avançait en couple dans les difficultés de la scène artistique de l’époque, avec notamment des hommes très nettement privilégiés dans le rapport aux institutions.

C.M. : Et j’ajouterais que quand on a ensuite arrêté les rôles au sein d’Astérides, c’est Sandrine qui a fait le secrétariat, elle s’en est plainte d’ailleurs. C’est vrai que je ne voulais pas forcément prendre cette charge non plus, mais on était les filles, quelque chose comme ça.

J.C.N. : Effectivement, des répétitions très inconscientes étaient en place. On réfléchissait à cette question de manière beaucoup moins pointue qu’aujourd’hui.

V.B. : Cette question m’est venue en lisant le récit de votre rendez-vous dans le bureau de Christine Breton [conservatrice du patrimoine, alors chargée du développement culturel à la Ville de Marseille], lorsqu’elle vous propose — à Gilles, Sandrine et vous deux — d’investir le 5ème étage de la Friche la Belle de Mai. Vous vous êtes retrouvé·es face à face avec « un autre couple » : c’est quand même une scène assez inhabituelle. Cela dit aussi quelque chose de de l’imbrication entre la vie et le travail qui semblait très forte aux débuts d’Astérides et de Triangle France, comme j’ai pu le comprendre en écoutant d’autres témoignages de personnes qui travaillaient là-bas. Elles racontaient qu’elles vivaient quasiment sur place, y passaient des week-ends, y faisaient la fête, y dormaient, y mangeaient… Je me suis demandé ce que cela impliquait de porter un tel projet en tant que couples.

J.C.N. : C’est certain qu’on ne séparait pas les différents pans de nos vies. On n’allait pas au bureau de 9h à 17h quoi. Mais c’est un classique de la vie d’artiste.

C.M. : Deux couples en tous les cas ça crée de l’équilibre tout en contribuant à accentuer les déséquilibres lors des conflits, par effet de solidarité interne aux deux duos.

V.B. : Ma deuxième question est un peu liée à tout ça, mais peut-être moins intime. Je m’intéresse beaucoup au rôle de l’amitié dans les pratiques artistiques, notamment dans la formation des collectifs et des lieux artistiques. On sait que les collectifs d’artistes peuvent naître d’amitiés préexistantes, ou parfois aussi générer des amitiés très fortes a posteriori — sans qu’elles soient exemptes de conflit, au contraire. On est encore dans un endroit où les affects et le travail sont très imbriqués. Je me demandais donc quelle était la place de l’amitié aux débuts d’Astérides, en élargissant aux artistes que vous invitiez, à la scène que vous étiez en train de constituer, et comment cette place a pu évoluer avec le temps, avec la structuration du lieu notamment.

C.M. : D’abord en revenant aux deux couples que nous formions, vous l’avez dit à au départ : on ne se connaissait pas. Mais c’était quand même un beau projet, l’occasion de faire quelque chose, et nous avions besoin d’un lieu. Donc on s’est dit : plutôt que de se chamailler, on va travailler ensemble. Au départ ça a fonctionné vraiment très bien, nous n’étions pas tout à fait raccord mais le projet était suffisamment enthousiasmant et le lieu suffisamment grand. Chacun a trouvé sa place.

J.C.N. : Le rapport aux amitiés, il s’est déporté sur les invitations qu’on faisait. Au départ, c’était vraiment très informel : pas de processsus de sélection, pas de dossier. Ca ne passait que par nos propres réseaux personnels. On connaissait tel ou telle artiste à l’autre bout de la France, on lui proposait de venir. Claire Lesteven, je crois me souvenir que c’est un peu comme ça qu’elle est venue. Je l’avais croisée à Nantes quelques mois avant. Je lui ai dit : on monte un truc, descend ! C’est quelque chose que j’ai beaucoup défendu, le hasard des rencontres.

C.M. : C’est vrai que comme nous arrivions d’Angers où on avait fait les Beaux-arts, on avait passé pas mal de temps à Nantes car c’était les deux villes de la région où il se passait des choses. Donc au début, nous avons eu pas mal d’artistes qui arrivaient de Nantes. Claire, Saâdane Afif [artiste, FR]… C’était des réseaux nantais tout ça. Puis il y a eu les rencontres via Paris.

J.C.N. : À Marseille à l’époque il y avait un tissu artistique associatif préexistant, et en plus de cela des associations qui se créaient en parallèle de la nôtre. Cet écosystème était en train de se construire.

Il y avait La Compagnie, les Ateliers Nadar, l’Observatoire, les Ateliers Boisson. Thierry Ollat [futur directeur du [mac] de Marseille] jouait un rôle important. Tout ça fabriquait tout un tas de possibilités de croisement, de rencontres. Des projets communs se mettaient en place avec Tohu-Bohu, avec les Bains Douches qui étaient alors la plus installée des structures artistiques marseillaises, qui faisait le lien avec les générations 1970-80. La Friche à côté c’était très, très expérimental.

C.M. : En plus à l’époque on était de joyeux lurons. Il y avait de grosses fêtes sur la terrasse de la Friche, des fêtes déguisées. Certaines ont été géniales. Chacun invitait ses amis. C’est comme ça aussi que des gens comme Sylvie Coëllier [professeure en histoire de l’art contemporain de l’Université d’Aix-Marseille, citée plus haut] et Noël Ravaud [artiste, FR] se sont liés à Astérides.

J.C.N. : Il y avait le [mac] aussi [inauguré en 1994], avec Bernard Blistène qui dirigeait alors les Musées de Marseille. Il y avait Christian Poitevin [alors Adjoint à la Culture de la Ville de Marseille, artiste et poète sous le pseudonyme Julien Blaine]. De temps en temps, quand un atelier se libérait, des gens très chouettes pouvaient passer : Jimmie Durham [artiste, US], Maria Thereza Alves [artiste, BR].

C.M. : Ils avaient visité plusieurs lieux à Marseille et nous ont dit : « c’est là qu’on veut être. » Nous, à l’époque, on ne les connaissait pas. Ils n’était pas encore très connus en France.

J.C.N. : Jimmie Durham avait quand même déjà une ou deux Documenta derrière lui.

C.M. : Peut-être mais nous, on ne le connaissait pas. Ça a été une rencontre magnifique.

J.C.N. : Tony Cragg [artiste, GB/DE] est aussi passé faire quelques dessins à un moment donné, dans un petit atelier. C’était assez rigolo, quoi. Les réseaux se constituaient.

V.B. : Est-ce qu’il vous a quand même fallu structurer les choses à un moment donné, faire un appel à résidences ? Ou bien est-ce que c’est resté jusqu’à votre départ basé sur des invitations et du bouche-à-oreille ?

J.C.N. : Sur la fin, je crois que quelques dossiers nous parvenaient spontanément.

C.M. : Dans mon souvenir, à la fin, on commençait à se dire : « il va falloir qu’on sélectionne, parce que c’est trop demandé par rapport au nombre d’ateliers disponibles. » Ça nous ennuyait beaucoup.

J.C.N. : On n’était pas du tout à l’aise avec l’idée d’une sélection. Pour nous tout était légitime, du moment qu’il avait du désir, de l’envie.

Quand nous sommes partis, il me semble que Gilles et Sandrine se sont fait accompagner par des personnes extérieures.

V.B. : Lorsque nous nous sommes rencontré·es à Marseille, vous m’avez raconté qu’Astérides était née d’une volonté politique, à un moment particulier de l’histoire politique, urbaine et artistique de Marseille. Pourriez-vous décrire ce contexte politique et la manière dont Astérides vient s’inscrire dans la scène marseillaise de l’époque ?

J.C.N. : Je crois que la fenêtre de tir a été la mandature Vigouroux [Robert Vigouroux, Maire PS de Marseille de 1986 à 1995]. Ou plutôt une fenêtre de tir assez courte pendant cette mandature qui, à la fin, commençait à friser vers la droite, donc ça a duré peu de temps mais suffisamment pour que des personnalités rejoignent Marseille.

En particulier, Christine Breton depuis Lyon. Je me demande si Thierry Raspail [historien de l’art, directeur du MAC Lyon de sa création en 1984 à son départ à la retraite en 2018] n’était pas dans le coup — je ne suis pas sûr. Et Bernard Blistène bien sûr. La personnalité centrale restait Julien Blaine [alias Christian Poitevin], le poète un peu Fluxus devenu Adjoint à la Culture.

Les politiques culturelles en matière d’arts visuels à la Ville de Marseille à l’époque, ce sont ces trois-là. Bien sûr, c’était aussi la fin des années 1980 et des politiques culturelles volontaristes dans toute la France, mais Julien Blaine, Bernard Blistène et Christine Breton ont su s’en saisir de manière très adroite.

C’était aussi un moment particulier quant à la professionnalisation de l’art. On était tout juste quelques années après la fondation de l’École du Magasin [l’une des premières formations aux pratiques curatoriales, fondée en 1987 au Magasin de Grenoble et qui a interrompu son activité en 2016]. Thierry Ollat avait dû faire partie de la deuxième ou de la troisième promotion de l’École du Magasin.

C.M. : En parallèle, il se trouvait que Marseille attirait beaucoup les artistes parce qu’il y avait de nombreuses friches à investir. Une ville où l’on pouvait encore se débrouiller, pas trop chère. Il y avait donc une conjoncture.

V.B. : Ce que j’avais trouvé intéressant dans vos témoignages sur la création d’Astérides, c’est qu’elle pourrait paraître relever d’une sorte de coïncidence, d’une rencontre due à la chance — suite au coup d’éclat de Jean-Christophe qui organise son exposition de post-diplôme aux Docks de Marseille [avant leur restauration] et qui est ainsi « repéré » ce qui amène l’invitation à prendre en charge le cinquième étage de la Friche.

Mais en même temps, cette création est aussi inséparable d’une vision plus générale de la politique culturelle portée par des personnalités politiques et artistiques fortes, comme Christine Breton, qui a continué à défendre par la suite l’inscription de l’art dans les quartiers populaires. Il y avait aussi Fabrice Lextrait [directeur depuis 2006 du restaurant de la Friche la Belle de Mai appelé Les Grandes Tables, impliqué dans le projet de la Friche depuis 1990, administrateur de la Friche à sa fondation puis directeur adjoint du cabinet d’architecture de Jean Nouvel pendant plusieurs années, auteur en 2001 du rapport dit Lextrait pour Michel Duffour, secrétaire d’État au Patrimoine et à la Décentralisation culturelle].

J.C.N. : Toutes ces personnes entretenaient avec la question du rapport de l’art à la ville un grand sérieux. Il y avait quelque chose d’un peu idéaliste.

Philippe Foulquier [fondateur du Système Friche Théâtre, structure originelle porteuse du projet de la Friche la Belle de Mai, qu’il a dirigée jusqu’en 2021] a toujours imaginé la Friche comme un lieu complètement ouvert sur le quartier — ça a pris plus ou moins.

C.M. : Ils auraient bien aimé qu’on soit plus présents dans le quartier d’ailleurs.

J.C.N. : Ça n’était pas évident à l’époque, l’accès.

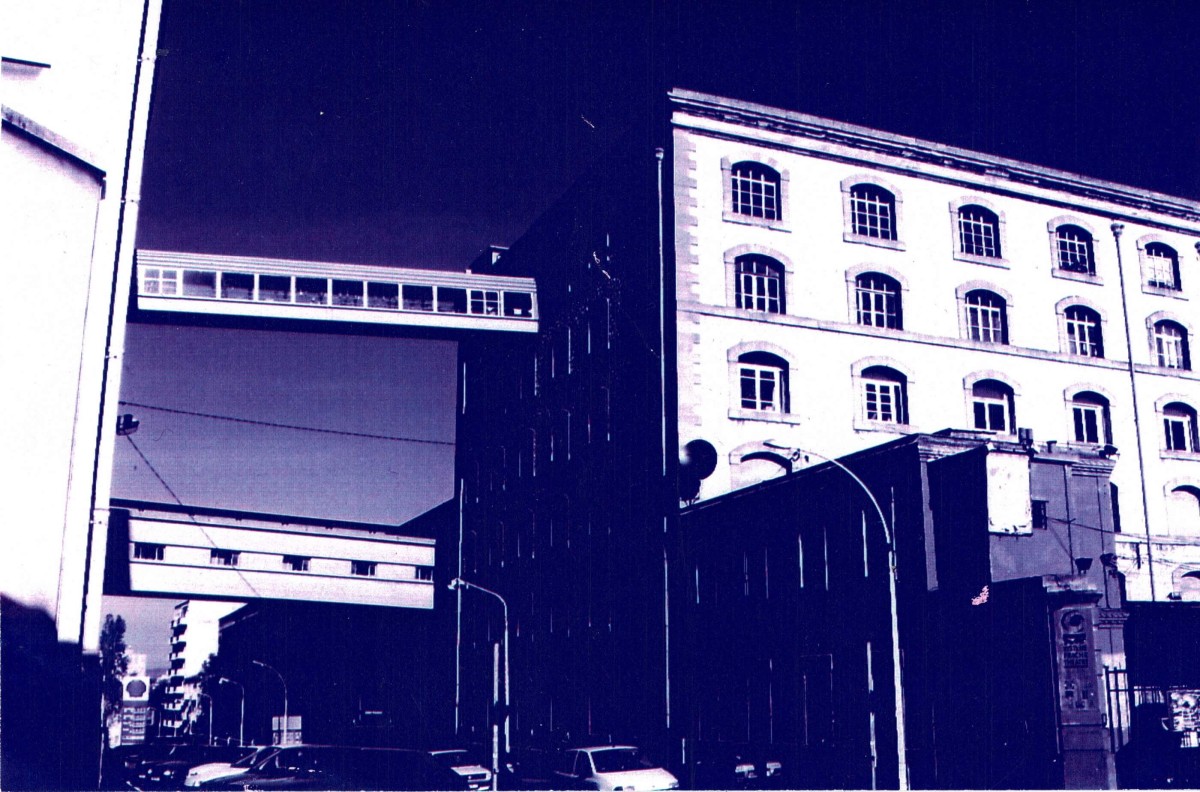

C.M. : Parce qu’à ce moment-là le quartier de la Belle de Mai était très dur. Traverser la voie ferrée, c’était quelque chose.

V.B. : Justement, je voulais vous montrer une image. Dans le catalogue des 20 ans d’Astérides, on trouve une photo de Maria Thereza Alvez datée de 1996, alors qu’elle est en résidence, intitulée La Friche. C’est une des rares images à représenter la Friche dans ce livre. Elle montre un vaste couloir désert, sombre, avec un panneau de signalisation, des volets métalliques fermés et une flaque d’eau. Que vous évoque cette image ?

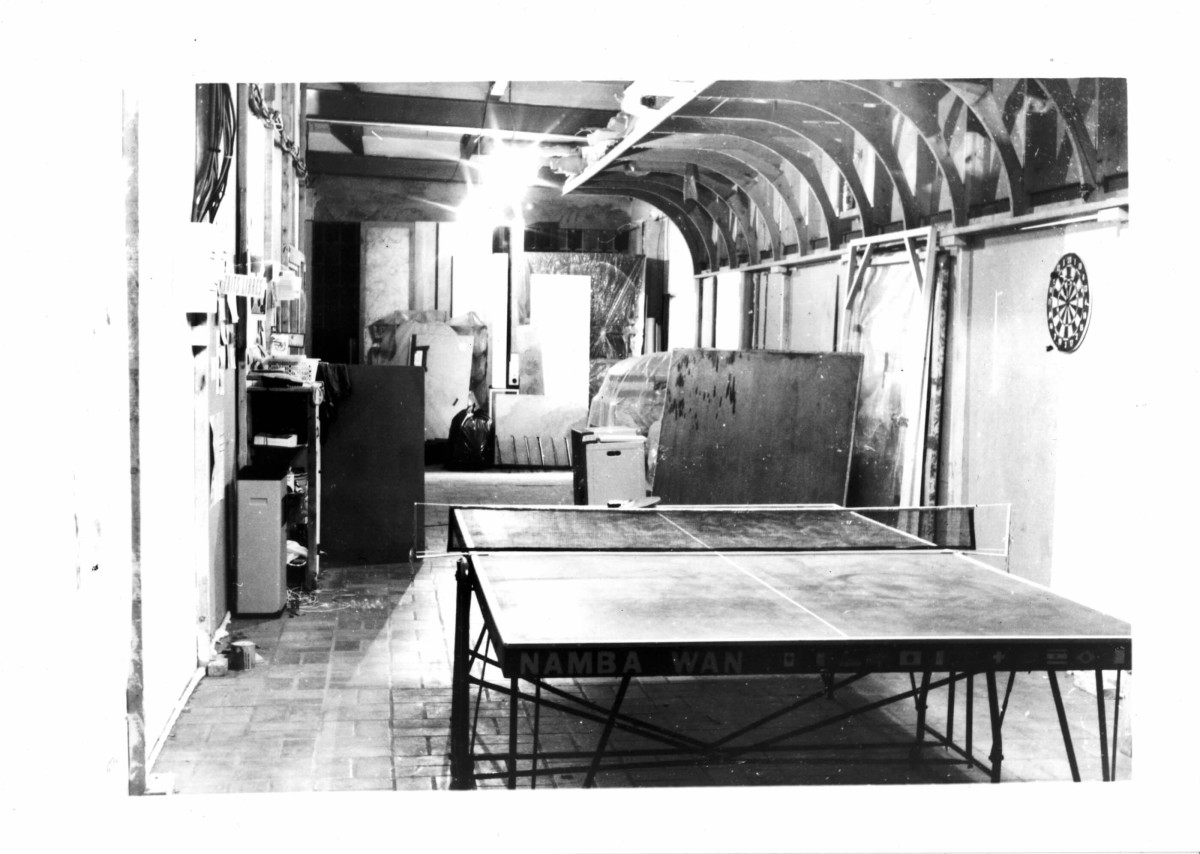

C.M. : Quand on est arrivé, on avait vraiment l’impression d’une usine abandonnée.

J.C.N. : Je pensais d’ailleurs à l’époque qu’elle avait été abandonnée dix ans auparavant, mais en fait cela ne faisait que deux ou trois ans que tout le monde était parti. Restaient encore les traces de luttes ouvrières ou syndicales contre la fermeture de l’usine, avec tout un tas de graffs dans les étages qu’on a investis.

Le premier truc qu’on a fait, c’est de nettoyer. Parce que tout tombait en ruine — il faut imaginer qu’il n’y avait pas de fenêtre, par exemple.

C.M. : Sur cette image on est en bas, dans les parkings, c’est-à-dire sous les ateliers. Ça n’était pas notre étage. On voit qu’il y a des infiltrations, de l’eau. Des fils qui pendent.

Ces derniers temps, je suis en train de travailler à mes archives et j’ai retrouvé des dessins qui sont faits sur des cartons d’emballage de paquets de Gitanes, abandonnés par la Seita [Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes, anciennement Service d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes, surtout connue sous son acronyme Seita] qui occupait la Friche avant nous.

J.C.N. : Nous, on occupait le cinquième étage, là où étaient la cantine et la cuisine de la Seita. La grande cuisine, c’était l’atelier de Gilles.

Il avait fallu tout casser parce qu’il y avait encore certains des équipements. Et plein de cartons, d’emballages, de cigarettes. Ça sentait encore le tabac, ça l’a senti longtemps.

Il y avait aussi des appareillages sur le mur, qui étaient assez beaux d’ailleurs, de larges céramiques qui représentaient des feuilles de tabac.

V.B. : Que sont devenues ces céramiques ? En vous écoutant, je me demandais s’il y a eu des velléités d’archiver cette histoire de lutte ? Ou s’il y a eu des contacts avec les anciens ouvrier·es ? Lorsque j’ai travaillé dans des lieux marqués par différentes histoires, il est arrivé que l’on reçoive la visite de personnes qui avaient travaillé sur place ou fréquenté ces lieux autrefois, et qui venaient nous raconter leurs souvenirs.

J.C.N. : L’occupation de cette usine, c’était deux, trois ans auparavant. Avant l’arrivée de Philippe Foulquier. On ne connaît pas cette histoire-là, mais il y a certainement des gens qui ont bossé là-dessus.

Du côté de Radio Grenouille, beaucoup de choses ont été faites aussi. Je pense notamment à Lucien Bertolina [compositeur marseillais, cofondateur de l’Atelier Euphonia avec Fabrice Lextrait] qui travaillait par le son à ces questions là.

Quand nous sommes arrivés nous, les ouvriers étaient partis depuis plusieurs années. Sans doute, ça ne devait pas rappeler de très bons souvenirs de voir des zozos artistes occuper le lieu.

C.M. : Chaque fois, c’est la même histoire. Un lieu pose un problème, économique ou social : on implante des artistes, et ça confère au lieu une nouvelle image. Puis tout est nettoyé, ça a été la même chose avec le Panier qui est devenu un endroit touristique.

J.C.N. : La gentrification, on avait bien conscience qu’on servait à ça à l’époque.

C.M. : C’est toujours la même histoire.

V.B. : Je me souviens qu’on a parlé de Rotterdam et des Pays-Bas avec lesquels vous aviez des liens et que là-bas, c’est aussi une politique tout à fait revendiquée des pouvoirs publics d’aller placer des artistes dans des quartiers considérés comme difficiles pour faire augmenter leur valeur immobilière.

C.M. : Exactement.

V.B. : La question suivante me tient vraiment à cœur : vous êtes tou·tes deux artistes, et donc Astérides vous a offert un espace de travail, des ressources, un réseau ; mais vous avez aussi dû prendre en charge de manière autodidacte et improvisée la gestion administrative et matérielle d’un lieu, l’organisation des résidences, l’accueil des artistes, la production de catalogues. Enfin, toutes les tâches qu’impliquent la vie d’un lieu.

Je me demandais comment Astérides avait accompagné, nourri et peut-être parfois contraint voire empêché votre pratique artistique. Comment le fait d’être passé·es par Astérides et d’avoir vécu cette expérience a transformé votre pratique artistique après votre départ ? Est-ce que ça a eu un effet sur votre travail d’artiste pendant et après ?

C.M. : Nous avions parfois des disputes entre nous quatre sur la répartition du travail. Moi, je n’avais pas l’impression qu’il y en avait tant, du travail. On avait un super lieu, on rencontrait des gens, on n’avait pas beaucoup de fric mais ça n’était pas grave. On faisait quand même tout ça totalement bénévolement.

Après mon départ d’Astérides, je suis devenue moins naïve parce que, quand même, il y a eu quelques conflits. Je suis plus réticente aujourd’hui à intégrer ce type d’associations parce qu’il me semble que, de toute façon, ça se termine toujours pareil. C’est récupéré par l’institution. On fait tout le boulot et puis après…

Par exemple, nous vivons dans un village où il y a un centre d’art. Nous avons évidemment été sollicités pour rentrer dans l’association. Moi, j’ai dit non. Jean-Christophe est rentré dans l’association, par contre.

J.C.N. : Moi, je dis souvent que j’ai grandi à Marseille et que les dix ans d’Astérides m’ont fait avancer dans une sorte d’âge adulte. Beaucoup par la question de la confrontation au groupe. Comment savoir fixer ses limites au sein d’un collectif ? Fondamentalement, je pense que je suis assez individualiste.

Et voilà, il y a eu un moment où nous n’avions plus les mêmes rapports à l’art. Pour moi quelque chose de l’amateurisme, d’une certaine manière, devait continuer à exister fortement. Par exemple, l’arrivée des commissaires d’exposition : c’était vraiment de nouveaux métiers, qui n’existaient pas avant. Pour nous, c’est pas qu’ils ne servait à rien, mais… En fait aujourd’hui l’art est devenu très cadré, et moi je me suis toujours senti un peu hors cadre, dans un autre rapport. On essayait de protéger les artistes des cadres. C’est ce que permettait un lieu comme Astérides.

C.M. : Parfois d’ailleurs on se chamaillait parce qu’on avait invité des artistes, et Gilles et Sandrine trouvaient qu’ils ne travaillaient pas assez. Et nous répondions : « Ils font ce qu’ils veulent ! » C’est vrai qu’on était attachés à cette espèce de croyance peut-être un peu naïve sur le fait de pouvoir exister en grande liberté.

J.C.N. : C’est la question de l’improductivité fondamentale de l’art. On en défendait l’esprit.

V.B. : C’est drôle de vous entendre dire ça alors qu’aujourd’hui, les écoles d’art sont très agitées par la « professionnalisation » des artistes. C’est évidemment lié à des questions de « rentabilité » des écoles d’art du point de vue des partenaires publics. Je pense à la déclaration récente de notre Ministre de la Culture sur l’alternance dans les écoles d’art. Mais ce ne sont pas seulement des impératifs financiers ou politiques, c’est aussi une sorte de pression qui semble davantage mise sur les jeunes artistes aujourd’hui quant à la productivité, justement.

C.M. : Je connais bien la question parce que je suis prof aux Beaux-arts de Nantes. On est en plein dedans.

J.C.N. : Je voudrais juste rajouter un mot. S’il y a une chose à protéger, ça n’est pas d’accompagner les artistes qui ont du mal à s’inscrire dans un modèle pour les y faire rentrer ; mais au contraire de veiller et d’accompagner ce qui résiste. Être du côté des marges fragiles et nécessaires.

V.B. : Cet entretien a lieu dans le cadre d’une commande qui m’a été faite à l’occasion des trente ans de Triangle-Astérides. Comment ressentez-vous le fait qu’on continue à venir vous voir, à vous demander de raconter cette histoire plus de vingt-cinq ans après votre départ d’Astérides ? Quels liens avez-vous conservés avec ce lieu ou pas ? Vous êtes-vous intéressé·es à son évolution ou avez-vous préféré couper les ponts ? Quel regard portez-vous dessus aujourd’hui ?

C.M. : Les vingt ans, c’était assez important pour nous parce que nous n’avions pas revu nos deux compères — on était partis un peu fâchés. Donc c’était important d’y aller, et ça c’était très bien passé.

J.C.N. : D’une certaine manière, avoir des affects aujourd’hui très distanciés me permet d’être un peu plus lucide sur l’évolution, que je trouve formidable. C’est vraiment dément ce que c’est devenu, avec quand même — j’ai trouvé — une forme de douceur. Une sorte de douceur dans le rapport aux artistes.

C.M. : Je suis d’accord sur la douceur.

V.B. : Notre conversation touche à sa fin, y-a-t-il des choses que vous auriez aimé ajouter ?

J.C.N. : Cette conversation est très informelle, très fragmentaire. Elle fonctionne avec tout un tas de manques, et c’est important que ça soit comme ça. C’est le propre du témoignage que de raconter l’histoire, ça n’est en aucun cas objectif. On est des sujets au présent en train de parler d’une histoire qui est derrière nous.

C.M. : D’autant plus que nous sommes les premiers à être partis.

V.B. : L’idée de ces conversations est justement d’ouvrir un espace où partager des souvenirs personnels et une histoire affective de ces lieux, en complément des récits déjà existants, qu’ils soient institutionnels ou non.

C’est génial car votre témoignage fait écho à une nouvelle génération d’artistes qui invente elle aussi ses lieux de travail et de vie aujourd’hui — je pense à ce que décrit Liza Maignan [curatrice, autrice et directrice de la galerie Florence Loewy] dans son très beau texte Rumeurs des villes, par exemple. C’est une histoire qui continue de s’écrire, fondée sur les nécessités et les engagements des artistes.

Léo Ferreiro : Si je peux juste glisser un petit mot, c’était vraiment un plaisir — et un honneur aussi — de vous rencontrer. On a bien conscience que Triangle-Astéride a changé ; mais aussi que nous vous devons beaucoup de choses. C’était donc un plaisir à titre personnel et à titre institutionnel — si je peux parler pour l’institution ?

Entretien mené le 7 octobre 2024 (en visio), en présence de Léo Ferreiro (stagiaire à Triangle-Astérides), édité par Victorine Grataloup. Archives illustratives sélectionnées par Victorine Grataloup suite au récollement effectué en 2024 par Léa Kowalski (stagiaire à Triangle-Astérides).

Après avoir œuvré pendant dix ans au sein de centres d’art et de lieux de résidence en France et à l’international (Villa Vassilieff, Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Witte de With, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Performa), Virginie Bobin travaille aujourd’hui de manière indépendante et souvent collective au croisement des pratiques curatoriales et éditoriales, de l’écriture, de la pédagogie et de la traduction. Docteure en recherche artistique (PhD-in-Practice de l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, 2023), elle est membre co-fondatrice de la plateforme Qalqalah قلقلة (www.qalqalah.org) ; et de l’équipe de traduction de The Funambulist. En 2024, elle rejoint l’Esadhar de Rouen en tant que Professeure en Art et Pratiques sociales. Vivant dans une commune rurale de Normandie, elle est membre des conseils d’administration du réseau RN13BIS et du Shed - Centre d’art contemporain de Normandie.

Née en 1964 à Angers, vit et travaille à Montrelais (44) et Paris. Claire Maugeais participe dès la sortie de ses études en école d’art à une exposition internationale à l’étranger (GerminationV, 1991), qui lui permet de faire sa première exposition personnelle en Allemagne en 1993 à Francfort. Elle se fait, par la suite, remarquer par ses installations éphémères directement sur l’architecture (Ailleurs, Marseille, 1996), (Les Entours, Aix-en-Provence, 1997), (Côté cour, Pougues-les-Eaux, 1998), (Et tous ils veulent voir la mer, Sélestat, 2001)…

A Marseille elle est un des membres fondateur de l’association Asterides à la Friche Belle de Mai en 1992, puis est pensionnaire, un an, à la Villa Médicis à Rome. Installée à Paris depuis 1999, elle installe son atelier à Montrelais (Loire-Atlantique) en 2019 se rapprochant ainsi du poste d’enseignante à l’école des beaux arts de Nantes qu’elle occupe depuis 2006.

Claire Maugeais a été représenté par des galeries en France (Nice, Paris) et à l’étranger (Dortmund, Turin). Le centre d’Art la Galerie Fernand Leger à Ivry/Seine lui à consacré une large exposition personnelle en 2018. Dernière exposition personnelle Galerie RDV à Nantes en juin 2024.

Né en 1962, Jean-Christophe Nourisson est issu d’une formation en école d’art (DNSEP à Angers - post-diplôme à Marseille). Il est membre fondateur d’Astérides en 1992.

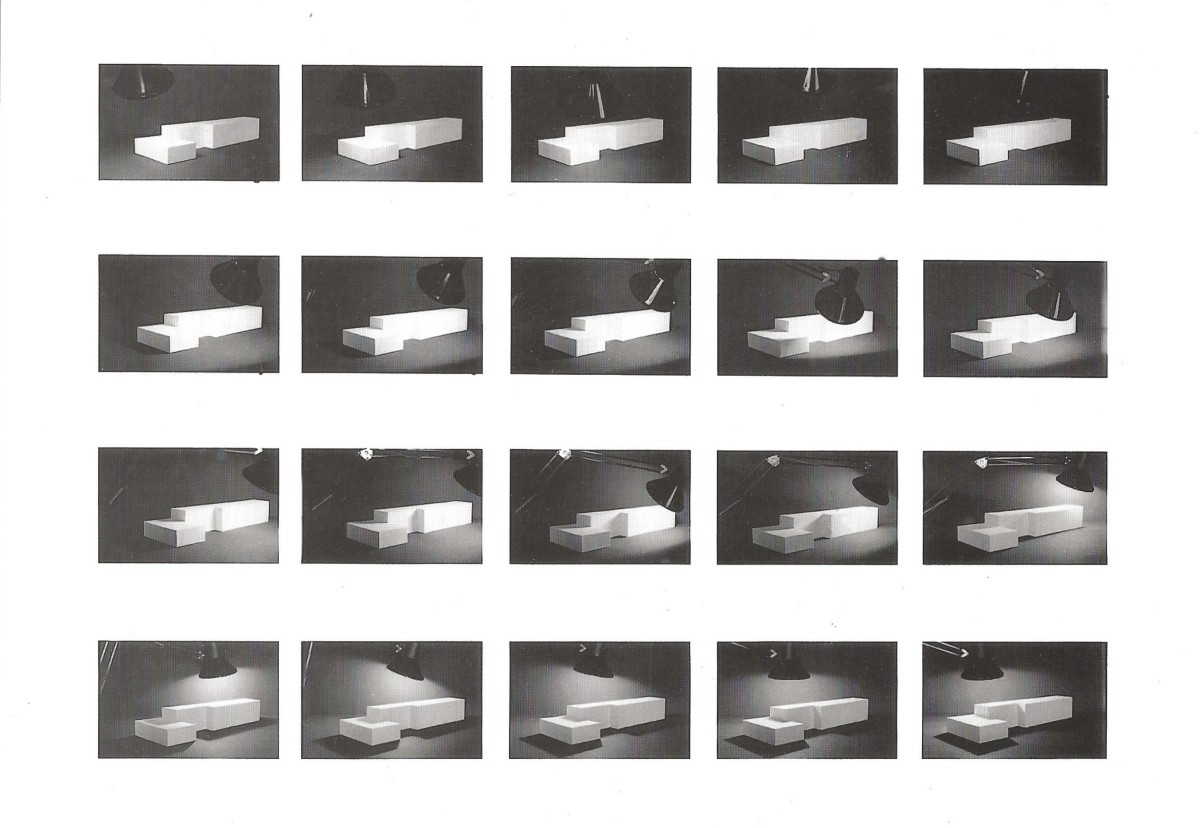

Ses œuvres prennent la forme d’installations à la lisière de l’art et de l’architecture. Sur les bords, versions 1 à…, réalisées de 1993 à 2024, ont fait l’objet d’ expositions personnelles à l’Abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen l’Aumône ou au Crédac à Ivry-sur-Seine. Son travail a été représenté par les galeries Georges Verney Caron à Lyon et Voss à Dortmund.

Il produit également de nombreuses oeuvres pour les espaces publics : d’une place à l’autre, versions 1 à 10, à Lille, Toulouse, Nice, Evry…. Sa dernière réalisation, Pensoirs (2024) est visible sur le Campus Universitaire d’Arras.