Entretien avec Claude Eigan

[18h12, jeudi 19 décembre 2024, Grandes Tables, Friche la Belle de Mai, Marseille]

Léo Ferreiro : Bonjour Claude Eigan, merci de m’accorder ce temps d’échange, c’est précieux. Tu es artiste, installé depuis peu à Marseille, mais tu as aussi habité Berlin, San Francisco, Paris et d’autres lieux sur lesquels on reviendra peut-être. Cette année, tu étais artiste associé à Triangle-Astérides et tu as exposé ta série Pissed[1] dans l’exposition Hymne aux murènes[2], curatée par Mathilde Belouali pour Triangle-Astérides. C’est une série que tu alimentes depuis des années, que tu nourris de lieux et de mémoires : comment cette recherche est-elle née et comment fait-elle sens pour toi aujourd’hui ?

Claude Eigan : Elle est née quand je travaillais en 2019-2020 à la préparation de l’exposition dandelion menace à Paris, à la galerie Artemis Fontana[3]. C’est une expo solo sur laquelle j’ai travaillé avec Thomas Conchou, commissaire d’exposition.

C.E. : Je peux commencer par dire que je parle de lieux, au travers de ces œuvres, de lieux LGBTQIA+. Comme tu l’as dit j’ai vécu dans différentes villes : Paris, San Francisco et Berlin, principalement. Dès que j’arrive dans une ville, j’essaye de trouver mes propres points de repère et souvent, ce sont des lieux de ce type-là. Des bars, des clubs, et après, ça s’est élargi à des moments de communauté. L’œuvre est née de la volonté presque de rendre hommage à ces lieux, parce qu’ils disparaissent facilement — surtout les lieux lesbiens. Et à chaque fois, c’est un crève-cœur de voir que tel lieu ferme, tel lieu est menacé. Surtout à San Francisco et à Berlin, à Paris évidemment aussi, mais à San Francisco et Berlin il y a eu de gros mouvements de ces lieux-là au moment où j’y vivais.

L’idée m’est venue de mon expérience à San Francisco, j’y ai vécu deux ans et quand j’en suis parti, il y a eu tout un mouvement de certaines entreprises de la Silicon Valley qui revenaient s’installer dans le centre-ville. Les loyers ont augmenté énormément et très vite, ça a poussé beaucoup de gens à partir, plein d’endroits ont donc disparu comme ça, de manière assez violente. Parfois en deux semaines, j’avais des ami·es qui étaient chassé·es de leur appartement. Les lieux de sociabilisation c’est pareil, notamment un lieu qui s’appelait le Lexington Club, le Lex, qui était un des plus vieux bars lesbiens de San Francisco. C’était vraiment une institution quoi, un point de repère, et qui est maintenant un bar mixologiste je crois, ou quelque chose comme ça, c’est un peu triste.

Mais l’idée de ces œuvres, c’était aussi de montrer que ces lieux vont renaître de toute façon, car il y a un réel besoin de ces espaces-là. Même si aujourd’hui beaucoup de choses se passent en ligne sur les réseaux, au niveau du soutien, il reste un fort besoin de se retrouver physiquement. Finalement, il y a quand même des espaces qui rouvrent, et aussi des histoires parfois chouettes de lieux menacés qui sont sauvés par la communauté parce que des crowdfundings s’organisent, tu vois.

L.F. : Formellement, les œuvres évoquent d’ailleurs cette urgence de survivre et de réapparaître.

C.E. : Oui, je me suis inspiré de la forme des dandelions, les pissenlits en anglais. C’est lié à Berlin, parce que c’est une petite plante qui, tous les printemps, repousse un peu partout. Une plante très urbaine qui pousse dans tous les interstices du béton ou des pavés. Je trouvais l’image intéressante parce qu’on a tendance à l’arracher, parce que considérée comme mauvaise herbe, mais qui a beaucoup d’importance et va repousser.

J’étais intéressé par l’image de cette plante, mais aussi par son nom, qui a donné son titre à l’exposition dandelion menace. On dit dandelion en anglais mais ça vient du français « dent de lion », et c’est dû à la forme acérée de ses feuilles. Souvent, quand on parle du pissenlit, on se focalise plutôt sur la corolle ou sur la fleur, mais le nom anglais vient de la forme de ses feuilles. Ça crée une forme de petite mâchoire, et j’ai utilisé cette forme pour faire parler ces plantes, comme de petites bouches qui font à chaque fois référence à un lieu.

Ce sont des pièces en résine qui reprennent le dessin des feuilles acérées du pissenlit, au dos duquel est inscrit en transparence soit des coordonnées géographiques de l’espace auquel elles font référence, soit une phrase ou un slogan qui est plutôt un souvenir, un souvenir de manifestation…

Parmi ces lieux, il y a pas mal de lieux lesbiens. Ça retranscrit un peu ma propre histoire aussi, un cheminement. C’était important pour moi d’apposer sur les œuvres ces coordonnées géographiques, ça crée comme une carte mentale. Je trouve ça intéressant de faire ça en langage presque codé : si tu sais, tu sais, et si tu ne sais pas, peut être que ça va attiser ta curiosité, tu vois ?

L.F. : Dans dandelion menace ça faisait comme des bouches dont on ne savait pas si elles s’embrassaient ou se menaçaient, et ça fonctionnait avec d’autres œuvres tentacules…

C.E. : Oui, il y avait au mur ces dandelions répartis par petits groupes, à l’inverse d’Hymne aux murènes où elles étaient installées de manière plus aléatoire en un ensemble, sur un seul mur. Dans dandelion menace c’était des petits groupes de deux ou trois à chaque fois, tournées les unes vers les autres, donc elles discutaient ensemble.

Au sol, il y avait de grosses sculptures[4] dont la base est un moulage de mains de mes amix de Berlin. Ce sont des poings qui tiennent des clefs, une gestuelle d’autodéfense. Ça fait aussi référence à un langage presque codé, à quelque chose dont on ne parle pas tant. Ça devient presque une espèce de talisman, tu vois, la clé dans la main. Ces œuvres parlent plutôt d’expérience dans l’espace public.

Cette exposition, je l’ai faite juste avant de commencer ma transition, et ces œuvres font référence à une expérience de l’espace public que je n’ai plus du tout maintenant. C’est un peu curieux pour moi de les revoir, c’est une bonne piqûre de rappel du geste auquel ça fait référence.

Il y avait quelque chose de très scénographique dans la manière dont les sculptures étaient rattachées physiquement, par le poing avec les clefs, mais le geste en lui-même perd un peu son aspect agressif ou menaçant. J’ai préféré les installer comme si elles interagissaient en flirtant, presque en dansant, entre elles. Il y avait un truc très lesbien aussi, évidemment, là-dedans.

L.F. : Les gros trousseaux de clefs c’est très lesbien de toute manière. [rires]

C.E. : Oui, avec le mousqueton. Je ne sais plus pourquoi c’est un symbole…

L.F. : Cette série est antérieure à ta transition mais tu continues à en produire de nouvelles, comme pour Hymne aux murènes.

C.E. : Celles produites pour Hymne aux murènes font plutôt référence à Berlin. On m’a demandé quand je suis arrivé à Marseille si j’allais en faire sur des espaces ici et en fait non, pas pour l’instant. C’est important que je vive les lieux avant de pouvoir en parler quoi, que ce ne soit pas juste : « Ah oui, il y a eu ça, donc je vais l’utiliser. » S’il s’agit d’espaces dans lesquels je n’ai pas moi-même une histoire, je me sentirais mal à l’aise d’en parler.

Parmi ces nouvelles œuvres, il y en a une qui a une histoire particulière. Début 2024 j’avais été invité à présenter mon travail et à animer un atelier pour des mineurs trans, et on a travaillé ensemble sur le dessin du dandelion. En fin de séance, je leur ai demandé s’iels accepteraient de co-créer une œuvre ensemble : iels ont chacun·e dessiné une feuille de pissenlit et j’ai utilisé leur dessin pour faire un moule et refaire une œuvre avec les coordonnées du lieu dans lequel on s’était rencontré·es. Donc, ça n’est pas vraiment un lieu que j’ai fréquenté et ça n’est pas tant le lieu qui est important mais plutôt le moment. C’était au même moment que tout ce battage médiatique autour d’un livre transphobe, avec des propositions de loi contre les transitions pour les mineur·es. C’était donc particulièrement touchant et important d’avoir ce moment avec elleux. On a cherché un nom pour cette œuvre-là, et on réfléchissait à des mélanges de leur nom : finalement l’œuvre s’appelle DTR [déter], les initiales de chacun des trois prénoms.

Pour Hymne aux murènes, l’installation était un peu différente de dandelion menace, c’était sur un grand mur où quasiment toutes les œuvres étaient montrées. C’était intéressant de les avoir toutes d’un coup.

L.F. : Oui, et c’était la première chose qu’on voyait en entrant dans l’exposition, une cartographie ou une constellation mémorielle.

C.E. : Oui, ça faisait vraiment comme une carte. Ça ne m’avait pas du tout donné cette impression-là pour dandelion menace, et là, ça faisait vraiment comme une cartographie.

L.F. : Je voulais aussi t’entendre, si tu acceptes d’en parler, sur le travail en cours. Dans tes pièces je vois le corps dans chaque forme : les mains avec les clefs, et quand on s’est vu·es dans ton atelier ces prototypes de muscles en céramique. Tu cites les organes aussi, comme pour Memory foam[5] dont tu m’avais parlé. L’autre jour, tu as évoqué la monstruosité en lien avec ce corps omniprésent.

C.E. : Je ne sais pas si je vais bien en parler, parce que monstruosité, c’est…

L.F. : Un gros mot.

C.E. : Un gros et grand mot… Oui, dans mon travail le corps est très présent, de manière un peu fragmentée j’ai l’impression. Je pense que ça vient de mon année de médecine. Une année un peu traumatisante pendant laquelle j’ai passé mon temps à dessiner des muscles, des os, sans du tout apprendre ce que c’était. C’est devenu des sortes de dessins automatiques, des formes qui reviennent très souvent, que je n’ai pas vraiment exploitées dans les sculptures mais qui reviennent en dessin…

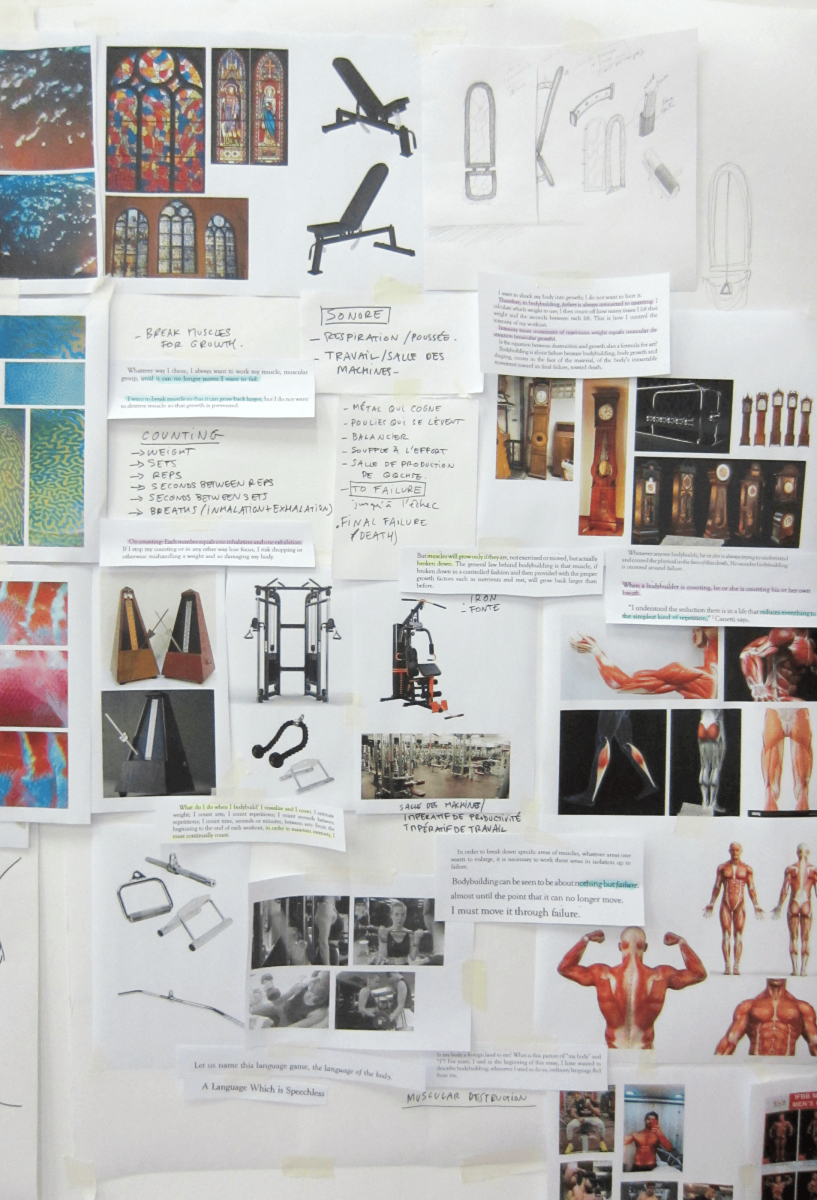

C.E. : Je n’ai jamais réussi à les rattacher, ou seulement de manière fragmentée, dans les œuvres. En fait ça m’intrigue beaucoup… Je sais pas comment expliquer ça… Toi, tu as vu les recherches à l’atelier, les recherches en cours sur le travail du muscle et du bodybuilding. Après l’exposition CJ’s Place[6] qui reprenait encore la thématique des espaces, j’ai fait une sorte de pause dans la production, qui correspond au début de ma transition. Les deux premières années sont très importantes et je n’avais pas envie de louper ce moment-là, et puis surtout je ne pouvais rien faire d’autre. Ton propre corps crée de la substance de lui-même, j’ai senti qu’il fallait accompagner ce moment. C’est quelque chose que j’avais beaucoup attendu aussi, et qui par conséquent avait toute mon attention.

L.F. : C’est impressionnant de pressentir cela, qu’il fallait s’y dédier.

C.E. : Je n’ai pas eu ce recul d’emblée, j’ai au contraire fait ce qu’on pourrait qualifier de burn out, presque. Il y a eu un moment où j’étais dans l’atelier et je me disais : « En fait je n’y arrive plus, je ne peux pas. » Ça n’était pas compatible pour moi d’avoir un travail physique, de créer de la matière, de créer des formes, en plus de celles que mon corps créait déjà.

Je n’ai donc pas beaucoup produit à ce moment-là, et j’ai repris le travail de recherche en arrivant à Triangle-Astérides. J’avais besoin d’argent aussi, parce que ça coûte cher la transition, donc je me suis vraiment focalisé là-dessus : faire des sous et me regarder changer.

J’ai ressenti le besoin, à un moment donné, d’aller à la gym ; alors que c’était un truc qui m’était complètement inconnu avant, je n’ai jamais été quelqu’un de sportif. Mais au début tu as beaucoup d’énergie par les hormones, et peut-être aussi par l’excitation avec ce qu’il est en train de se passer. J’avais vraiment besoin de m’activer physiquement, mais pas à l’atelier. Donc, le travail à la salle de gym s’est substitué au travail artistique à un moment donné, et c’est ce sur quoi mes recherches portent depuis que je suis arrivé à Triangle-Astérides. Maintenant je vais à une salle de bodybuilding, c’est une salle spécialisée. J’ai intégré cette salle il y a un an. Le bodybuilding ça veut dire travailler le corps, mais c’est le travailler dans des normes esthétiques qui dépassent toute norme, en fait.

Je trouve ça fascinant de pousser son corps au point d’obtenir des proportions complètement décalées. J’ai fait des recherches sur le bodybuilding dans l’art, ça m’a amené à ce texte de Kathy Acker « Against ordinary Language : The Language of the Body[7] », qui est hyper intéressant parce qu’il soulève plein de pistes et qu’elle y parle de sa propre pratique du bodybuilding. Elle y raconte qu’elle a eu du mal à en parler, justement, parce qu’il n’y a pas de langage autre que celui du corps et celui de compter. Tu comptes tout et tout le temps : le temps qui passe, les poids que tu soulèves, les répétitions, les séries, les espaces entre les exercices.

Ça m’intéressait par rapport à mes travaux précédents sur le temps. Il y avait cette idée dans dandelion menace, le passage du temps sur un espace, la mémoire ; il y avait ça aussi dans CJ’s Place et Psychotic Property, Neurotic Garden[8] de manière plus visuelle, avec les peintures horloges.

Pour en revenir à l’idée de corps hors norme, c’est intéressant pour moi parce que cela me ramène à mon propre corps un peu hors norme aussi. Il y a un rapport au genre que je trouve intéressant, parce que les femmes bodybuildeuses, notamment, construisent un corps qui a tous les attributs un peu génériques d’un corps dit « masculin » : une musculature surdéveloppée, une poitrine qui disparaît avec la prise de masse.

Voilà, là je suis en recherche là-dessus, j’ai des idées d’œuvres, mais ce n’est pas encore très défini, ça a besoin de macérer un peu !

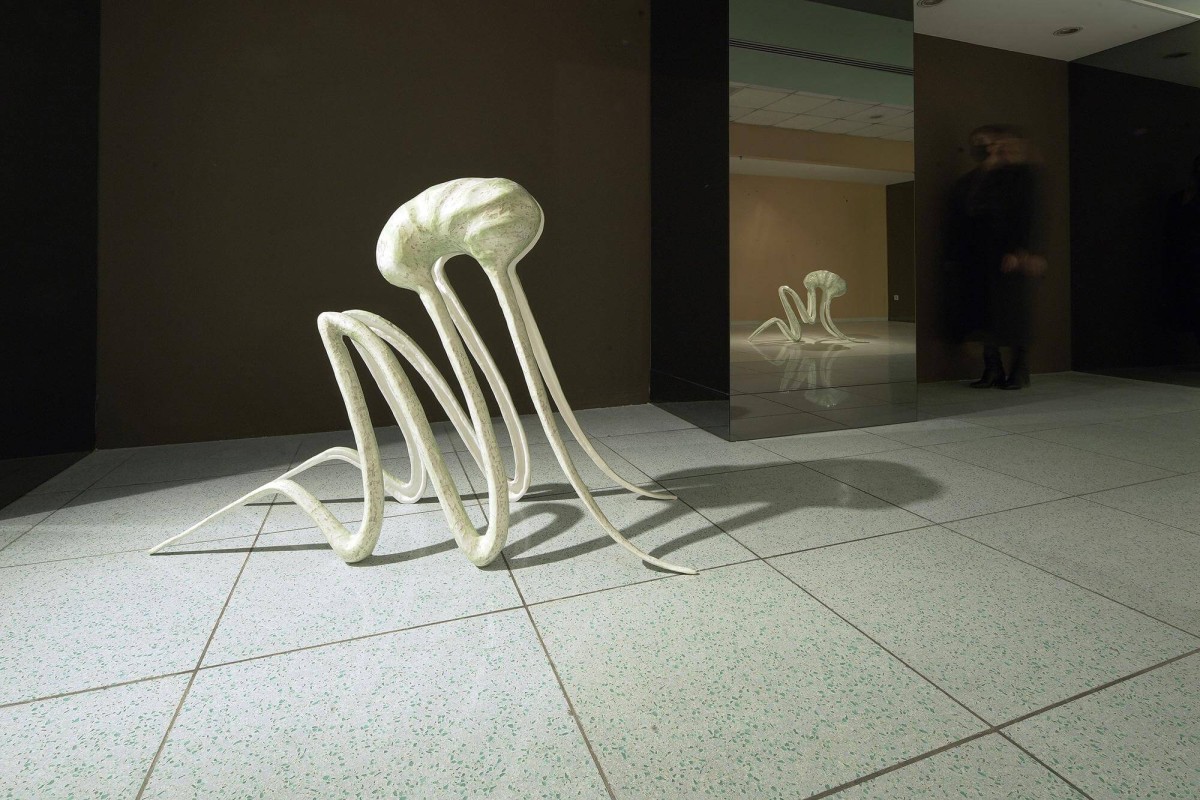

L.F : Ça me fait penser à tes Inner Saboteur[9], tes créatures aux pattes noueuses dans lesquelles j’avais cru identifier un estomac.

C.E. : Oui ! Ça se rapproche un peu de la science-fiction, beaucoup de mes œuvres y font référence, c’est une grosse influence dans mon travail. C’est effectivement des estomacs sur pattes ! Ça me dérange quand les œuvres sont trop immédiatement reconnaissables : ce sont plutôt des évocations d’estomacs.

L.F. : L’estomac je l’ai cherché, parce que je savais que tu dissimulais des organes dans tes pièces.

C.E. : Si c’est trop identifiable, ça prend un autre sens, je trouve.

L.F. : Tu vas faire disparaître tes dessins de muscles, les camoufler ?

C.E. : Ou alors, je vais jouer de l’exagération, une espèce de pullulement de muscles. Ça n’est pas un hasard que ça m’intéresse, parce qu’au tout début de ma transition un des premiers trucs qui se soit passé dans mon corps, c’est que des muscles sont apparus. C’était vraiment très étrange, des muscles sont sortis un peu de nulle part. En fait, c’est la répartition des graisses qui se réorganisent, c’est assez surprenant comme phénomène.

L.F. : Pourquoi avais-tu initialement choisi de faire médecine ?

C.E. : Je ne sais pas trop pourquoi, j’aimais les maths et les sciences. Pourtant j’ai grandi à Angoulême et depuis que je suis tout petit, je voulais faire de la BD, je dessinais beaucoup — ça n’avait pas grand-chose à voir avec médecine… Je me rappelle d’une BD que j’avais faite quand j’étais petit : « Max l’entraîneur de gym » ; je pourrais la redessiner de mémoire, je la connais vraiment par cœur. C’était un peu un physique de bodybuildeur, il avait une queue de cheval un peu ridicule et un short Adidas et il courait tout le temps.

L.F. : J’avais quant à moi écrit l’histoire d’un âne qui n’aimait que le café. Aujourd’hui tu vas dans une salle de bodybuilding, et moi j’ai une addiction au café ! [rires]

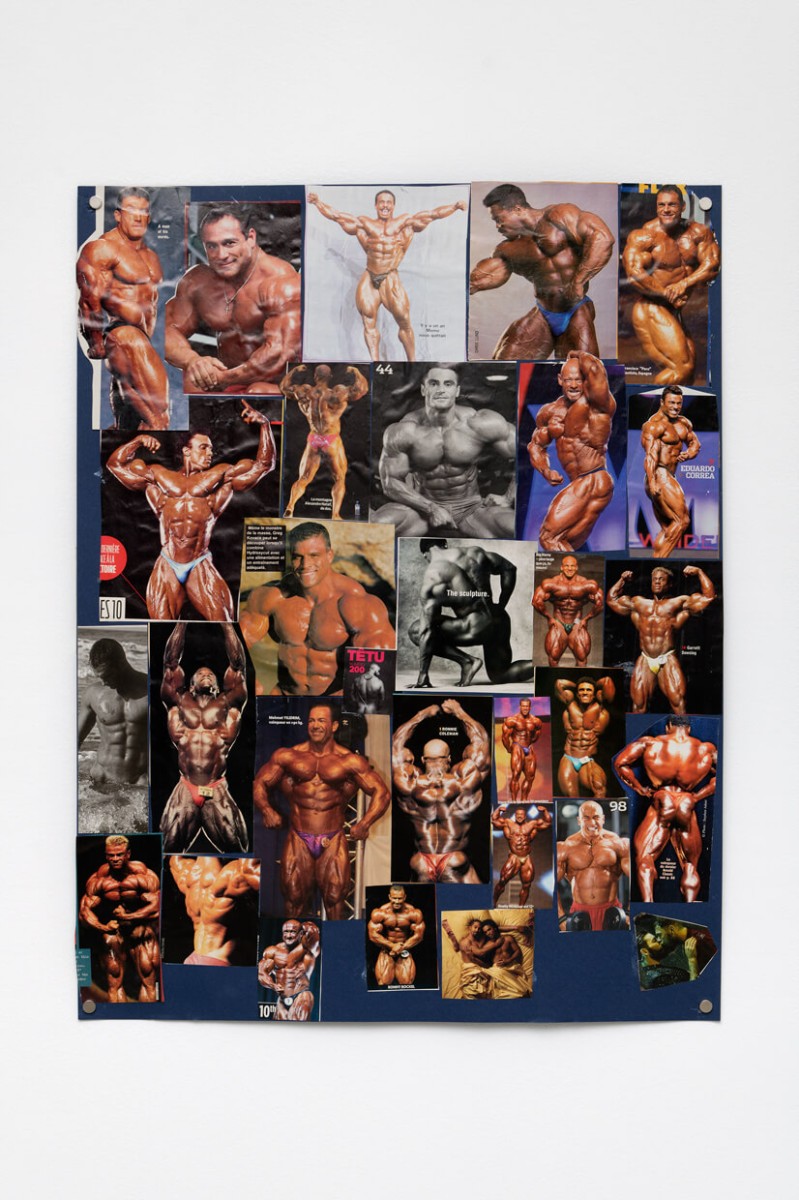

Dans l’exposition Hymne aux murènes, tu étais exposé presque en face des collages de bodybuildeurs de Gustave Girardot[10], qu’est-ce que ça produisait pour toi ?

C.E. : C’était un peu comme une continuation de mon mur de recherches à l’atelier. Gustave Girardot insiste plus sur l’aspect homo-érotique du bodybuilding ; c’est quelque chose qui m’intéresse aussi, ce sont un peu comme des personnifications des dessins de Tom of Finland[11]. [rires]

L.F. : Oui, le bodybuilding c’est quand même très gay.

Ma question portait davantage sur les interactions entre ta présence à cette gym et les muscles qui arrivent dans tes dernières productions.

C.E. : Encore une fois, je sais pas quelle forme ça va prendre. Comme je le disais, j’imagine des trucs qui pullulent, des formes dans lesquelles tu reconnais les muscles mais pas vraiment, et les mélanger à autre chose, en lien avec le temps probablement. J’ai aussi en tête ces images de machines-horloges, cette idée de décompte du temps qui passe.

Il y a beaucoup de formes et textures qui m’interpellent en lien avec la salle de sport, et que j’aimerais exploiter : le métal peint rouillé et abîmé par les chocs, le bruit des poids, les miroirs omniprésents, les bancs en faux cuir abîmé, etc.

L.F. : Et ta lecture de Kathy Acker, ça t’apporte des choses artistiquement ?

C.E. : Oui ! C’est un essai assez court, dix pages, et il y a plein d’idées intéressantes comme ses réflexions sur le temps et cette idée de langage unique à la discipline. C’est vrai que c’est un peu surprenant, tu vas dans un espace et tu passes ton temps à compter. Mécaniquement, il y a un truc qui se passe au niveau du son du claquement du métal contre le métal. Ça instaure un rythme dans la séance. Ça devient presque une méditation aussi, de compter. Visuellement les machines et les poids font aussi penser à de grosses horloges métalliques. Comme une tentative de maîtriser un peu le temps dans cet espace-là.

Kathy Acker explique aussi le principe même du bodybuilding, qui est de pousser le corps ou un groupe de muscles jusqu’à l’échec musculaire. C’est une notion intéressante je trouve, et un peu violente aussi. Pour avoir une hypertrophie des muscles, tu dois « casser » les fibres, et pour ça augmenter le poids jusqu’à ne plus pouvoir pousser ni tirer. Pour atteindre ce but, tu comptes jusqu’au dernier moment, lorsque tu ne peux plus compter parce que tu n’en peux plus, et que tu lâches. Après, les muscles se reposent et se reconstruisent avec plus de volume.

L.F. : Et à ce moment d’épuisement, tu as l’impression d’avoir réussi ?

C.E. : Ce n’est pas une question de réussite, justement tu veux l’échec ! On trouve peu cette logique-là, de viser l’échec : en fait, c’est intéressant de manière plus large. C’est aussi surprenant, et très agréable comme sensation, de sentir l’effet dans toutes les fibres musculaires.

Kathy Acker en parle beaucoup dans son texte, de l’échec musculaire. C’est presque l’aspect le plus important de son texte, mais elle explique aussi que ce n’est pas un principe complètement mathématique non plus. Il y a des moments ou la formule ne fonctionne pas et c’est dans ces moments-là où elle entre en contact direct avec les fragilités de son propre corps. Il y a des séances, par exemple, où elle ne va pas du tout pouvoir pousser ce qu’elle peut pousser d’habitude, et elle va lâcher très vite et ne peut pas l’expliquer. Elle dit : « J’ai suffisamment mangé, j’ai bien dormi, et là je rentre dans quelque chose qui est de l’ordre de ma propre fragilité intérieure. » Je trouve ça intéressant d’être en contact avec cette notion très abstraite… Il fait froid, non ?

L.F. : Il est 19h20.

C.E. : Mince, il va falloir y aller alors ! Ça te va ?

L.F. : Ça me va !

1. Claude Eigan, Pissed (série), 2020 - en cours, résine pigmentée, feutre, éléments métalliques, dimensions variables.

2. Hymne aux murènes, exposition collective avec Fabienne Audéoud, FSB Press, Cécile Bouffard avec Eileen Myles, Pauline L. Boulba, Claude Eigan, Gustave Girardot, Aminata Labor, Natacha Lesueur, Ingrid Luche, Béatrice Lussol, Bruno Pélassy, curatée par Mathilde Belouali, 21 juin - 13 octobre 2024, Marseille, Triangle-Astérides.

3. dandelion menace, exposition personnelle de Claude Eigan, curatée par Thomas Conchou, 5-26 juin 2021, Paris, Galerie Artemis Fontana.

4. Claude Eigan, Soft and Stone and High (série), 2020, tissu, résine, plâtre, peinture, vernis, métal, dimensions variables.

5. Claude Eigan, Memory foam (série), 2022, bois, peinture, vernis, métal, mousse, tissu, env. 90 x 140 x 160 cm.

6. CJ’s Place, exposition duo de Claude Eigan et Jake Kent, 17 septembre – 15 octobre 2022, Berlin, Gr_und.

7. Kathy Acker, « Against Ordinary Language: The Langage of the Body », in Arthur Kroker et Marilouise Kroker (ed.), The Last Sex: feminism and outlaw bodies, Montréal : New World Perspectives, 1993, p. 20-27.

8. Psychotic Property, Neurotic Garden, exposition duo de Claude Eigan et Jake Kent, curatée par Marta Santi, 8 décembre 2023 – 27 janvier 2024, Berlin, Klemm’s.

9. Claude Eigan, Inner saboteur (série), 2019-2020, bois, polystyrène, résine, plâtre, peinture, vernis, dimensions variables.

10. Gustave Girardot, Sans titre (série), nd (années 1980-1990), collages sur papier, format raisin, collection Marie-Hélène Dampérat & Françoise Vigna.

11. Tom of Finland (1920-1991) est un dessinateur et peintre finlandais connu pour ses représentations homoérotiques d’hommes musculeux dans des magazines gays.