Les formes féminines

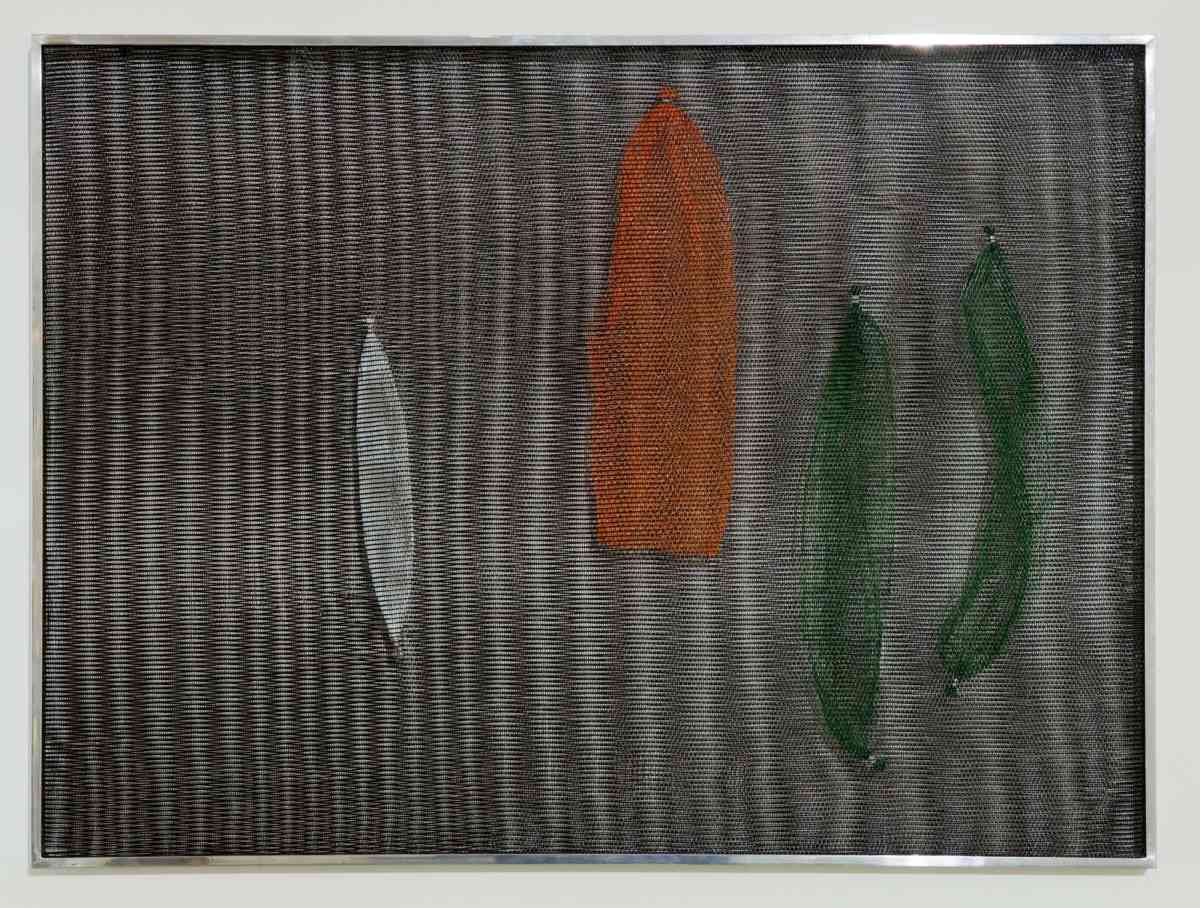

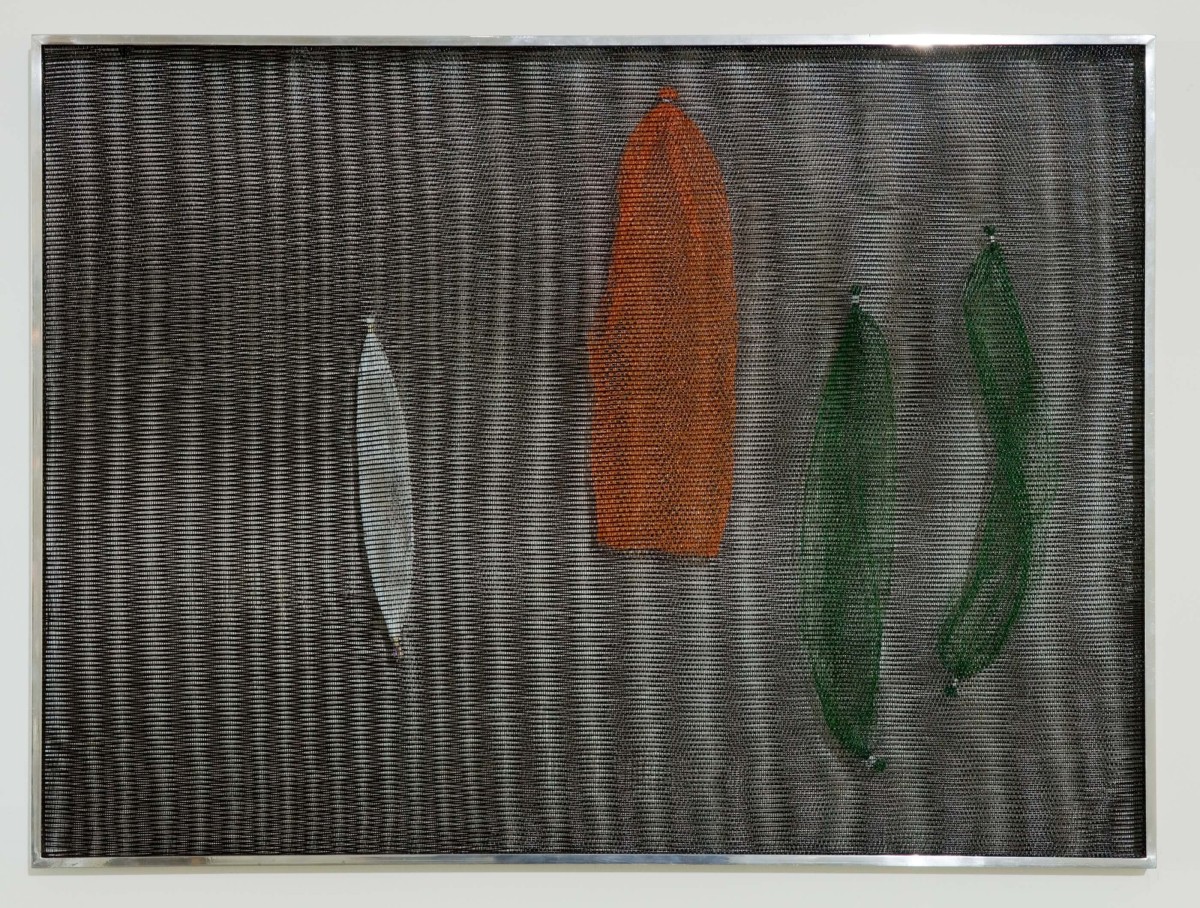

Exposition avec Eva Berendes, Monica Bonvicini, Kristina Braein, Delphine Coindet, Julie Dawid, Tatiana Echeverri Fernandez, Jenny Holzer, Séverine Hubard, Claire-Jeanne Jezequel, Colombe Marcasiano, Falke Pisano, Lili Reynaud-Dewar, Jessica Stockholder, Jennifer Tee, Lina Viste-Gronli et Julie Voyce

4 avril - 23 mai 2009, vernissage public le 4 avril 2009 à 18h

Galerie de la Friche Belle de Mai, La Tour, 2e étage, 41 rue Jobin, 13003 Marseille

À l’origine de cette exposition existe l’idée d’un parallèle grossier et curieux entre l’histoire de la sculpture et celles des femmes au xxe siècle. Les buts modernistes, l’universalité ; la soumission contrainte mais acceptée envers les codes, les usages : la sculpture réalise la tension dynamique entre tradition et modernité. Elle incarne une unité, une simplicité de lecture. En même temps on lui pardonne mal ses incartades : la sculpture contemporaine est vite parodique. La sculpture « endosse » son genre, il est de nature performative (1) . Une sculpture qui s’affirme comme telle, c’est qu’elle brandit quelque chose de symbolique lié au statut de sculpture (ce que peut faire la peinture, mais difficilement la vidéo ou l’installation, au risque de sombrer trop vite dans la caricature). La sculpture revendique d’un certain côté, même si c’est avec ironie (2) , son statut de « high art », quand bien même elle n’est faite que de matériaux pauvres et de détritus. Appartenir au genre, c’est pouvoir revendiquer un point de vue (standpoint). Savoir ensuite qu’il n’est pas omniscient est un bon départ pour apprécier ensuite la justesse de ses propres observations (3) . À l’image des sciences biologiques et physiques, le champ de l’art peut se réinvestir a posteriori à l’aune des théories du genre. Certaines choses demeurent à jamais perdues (4), mais d’autres qui étaient abandonnées peuvent être reprises et améliorées. Les artistes femmes ont eu historiquement du mal à mettre en œuvre les théories modernistes pour des raisons conjoncturelles (et non intellectuelles ou qui seraient liées à une quelconque « nature » féminine), notamment à cause du monde des « intermédiaires » (galeristes, conservateurs, critiques, historiens) de l’art, majoritairement masculin, et qui livrait des interprétations symboliques réductrices car liées à leur condition de femme de leurs œuvres. Cent ans plus tard, force est de constater que le point de vue s’est déplacé, et qu’il est de plus en plus difficile de qualifier des productions de « féminines » formellement, même si ces a priori restent employés dans le langage courant. Il paraît paradoxalement important de souligner l’émergence historique au XXe siècle d’un point de vue féminin (aux côtés des points de vue black, gay et communautaires en général) car de façon ironique c’est l’émergence d’un point de vue féminin qui permet d’enfin considérer les pratiques féminines comme neutres. Le combat séculaire entre subjectivité de l’artiste et prétendue universalité du langage esthétique, semble s’envenimer encore plus lorsqu’en plus d’être artiste on est…femme.

Il est alors intéressant, au début du XXIe siècle, de se taire une seconde pour faire l’expérience esthétique d’œuvres qui ne proposent rien de moins que de se revendiquer clairement de la tradition moderniste (donc de l’objectivité) tout en étant proposées par des artistes femmes (donc du standpoint). L’exposition, au delà de l’aporie politique, propose un paysage singulier, où l’abstraction domine et où les critères se délitent pour laisser place à une sensualité « queer », « fortement objective ». Parfois les états de crise ne sont pas faits pour être dépassés : selon la sociologue Elsa Dorlin (5) « la crise est également l’occasion d’une production de savoirs hétérodoxes, contestataires, qui viennent miner et concurrencer les théories dominantes ». Toute ressemblance avec une situation existante pourrait alors peut-être, pour une fois, ne pas être fortuite.

(1) Je fais explicitement référence aux théories de Judith Butler développées dans Trouble dans le genre

(2) voir au sujet de la figure de « l’ironist » l’essai de Susan Rubin Suleiman, Epilogue : The Politics of Postmodernism after the Wall : or, what do We do When the « Ethnic Cleansing » starts?

(3) voir le concept de la philosophe Susan Harding sur « l’objectivité forte » (strong objectivity)

(4) Je pense au cas de Lee Krasner…

(5) Dans Sexe, genre et sexualités ?, collection Philosophie, PUF