Conversation avec Camilla Wills

« C’est vrai, on pourrait considérer qu’une contusion est presque un raffinement sadique. Et on pourrait considérer que c’est une idée. »

Camille Roy, “Sometimes Dead is Better, A Comedy in Five Unnatural Acts”, Baby Doc magazine, 2016.

Céline Kopp : Qu’est-ce qu’un bleu pour toi ?

Camilla Wills : Je repense à la première fois où ils sont apparus dans mon travail, dans des tirages et des vidéos, et aux notes que j’ai prises vers 2010. Je pense que l’idée d’un bleu provient simplement du moment d’intensité ou de compression dans une œuvre ou dans un corpus de recherche. Un bleu est compressé comme une pensée dans la tête. C’est une fuite qui vient perturber une interface. Je suis née bleue d’ailleurs, à cause d’un accident qui a précédé ma naissance. C’est ce que j’aimais dans les bleus, quelques fois on ne sait pas d’où ils viennent. Ils peuvent chambouler les rythmes généalogiques et l’ordre établi. Mais ce détail semble plutôt décoratif. Un bleu est une réponse involontaire à une violence spécifique. Des parties du corps qui ne parlent habituellement pas sont obligées de s’exprimer. Je pense que les lieux et les gens sont constitués par la manière dont ils communiquent. Ils ne s’envoient pas des messages textuels, mais rentrent en contact, comme avec des fantômes ou des forces inconnues. Une contusion peut révéler le côté légiste du visiteur. Parce qu’elle marque dans les deux sens, elle est réversible. On pourrait intervertir le mot contusion avec un trou de serrure, un exorcisme, une empreinte digitale, un ange, un vide, un communiqué de presse, une hôtesse.

J’étais à Silkeborg cette semaine. J’ai vu l’homme de Tollund et j’ai à nouveau pensé aux bleus. L’homme de Tollund est un pendu du 4e avant JC, qui a été enterré et préservé par la pression et le climat d’un marécage. Il a été rasé de près pour son sacrifice, mais une petite barbe de trois jours a poussé un peu après sa mort. La corde est toujours nouée à son cou, et on voit encore son empreinte sur sa nuque. On a trouvé différentes graines dans son estomac. Certaines sont cultivées, d’autres naturelles. Il est devenu une vraie mine d’informations, une pièce à convictions. Mais cette profusion de détails et d’informations (ce flux de conscience) qui le traverse est mêlé à son silence essentiel, l’expression figée de l’honnêteté, ce qui nous donne une sorte de poussée d’adrénaline.

CK : Une des choses qui me frappe c’est que tu utilises tout de suite le mot interface. Un bleu devient alors à la fois un outil de communication et quelque chose qui vient perturber le concept de la peau comme frontière entre l’intérieur et l’extérieur, entre le monde et soi. En termes de vocabulaire, cela rappelle l’idée de transcender la peau, qui a généré beaucoup de fantasmes ces dernières décennies liés au cyberespace. Mais je ne suis pas sûre que ton travail repose sur ces notions et peut-être que je digresse déjà. Aussi, quand tu parles de « compression », tu mets évidemment la surface du corps en avant, et la réduction du volume vers une membrane. Cela me semble particulièrement important puisque ça souligne le fait que la peau et le cerveau sont formés dans la même membrane embryonnaire, et sont par conséquents tous deux des surfaces. La profondeur apparaît paradoxalement à la surface.

CW : Ce qui me frappe directement c’est que tu aie changé la couleur du texte en bleu ! J’ai pensé le mot interface comme la frontière entre deux systèmes. Mais il partage aussi sa racine avec « enterré », « terre », un enterrement. Je n’ai jamais eu l’intention d’avoir une vue d’ensemble sur quoi que ce soit ! (Notamment en ce qui concerne l’analyse de la conception numérique de la peau). J’ai lu récemment le roman Fuck Seth Price. C’est bien que quelqu’un de haut placé ait cette vue d’ensemble, mais je suis plus heureuse perdue à la surface, (en train de récolter). En fait, il ne veut même pas vraiment être dans son appartement. Je me souviens de ce passage ou il décrivait l’image imprimée comme une peau, et les choix qui s’offraient aux artistes pour l’utiliser. On peut imprimer sur aluminium (pour la rigidité de la modernité bureaucratique), sur Mylar (froissé, pour affirmer la matérialité d’une image maladroite), etc… Il rend ces stratégies inévitables, endémiques et anonymes. En impression 3D, une forme est reproduite par le scan de sa surface, donc la leçon fondamentale (selon Price) est que, dans le monde conçu par l’ordinateur, le squelette, la structure ou le volume viennent tous après les surfaces. « La façon dont la lumière se réfractait, jouait sur les surfaces, se brisait sur leurs rivages, s’effondraient constamment et se rassemblaient en de frissonnantes vagues algorithmiques. »Seth Price, Fuck Seth Price, A Novel, The Leopard Press, New York, 2015. NT Quand on la lit, cette phrase est un petit moment émotionnel. Mais il emploie une conjugaison complexe, une sorte de conditionnel progressif. L’action aurait pu avoir lieu dans le passé. C’est une manipulation si fine, si intelligente, où il refuse de se positionner directement dans le ‘présent’ (la surface), car il (Price) sait bien que « se déplacer avec le temps peut vous coincer dans un angle mort. »Ibid. Peut-être que je comprends l’image plus comme une contusion que comme une peau. Je veux me souvenir. Je pense que la compassion/ l’aventure/ l’opposition/ la perspective/ l’humour/ la violence (le savoir) doivent vivre dans la surface, pas juste l’information. Comment ces choses peuvent-elles venir après la surface, comme il me semble que Price le suggère avec cette analyse d’impression 3D ? Ce serait étouffant. La façon dont nous vivons aujourd’hui serait oppressive, visuellement homogène et intolérable. Si la peau n’était que de l’information je crois que j’étoufferais. Si l’image est simplement un déplacement de données, je suis dégoutée (et morte à l’intérieur). J’ai trouvé le livre de Price étouffant, en ce qu’il semble un peu immunisé contre la critique et le dialogue (le contact, le risque). Une chose intéressante que j’ai comprise en traînant quelques temps avec la contusion pourrait se formuler sous la question suivante : comment refuser la surface qui se trouve à la surface ? C’est ce que Price a fait à ce moment là avec les changements de temps, il s’affirme en même temps qu’il se disperse. La contusion peut se reproduire, mais pas de manière homogène, il n’y en a pas deux pareilles. C’est comme le concept de « cyberfold » de Sturtevant, un état suspendu, à l’intérieur et à l’extérieur à la fois, avec une identité diminuée mais absolument pas anonyme ! Pardon, mais est-ce que ce n’est pas aussi comme David Bowie ? C’est l’absence d’affect (ou de soi) qui provoque un traumatisme.

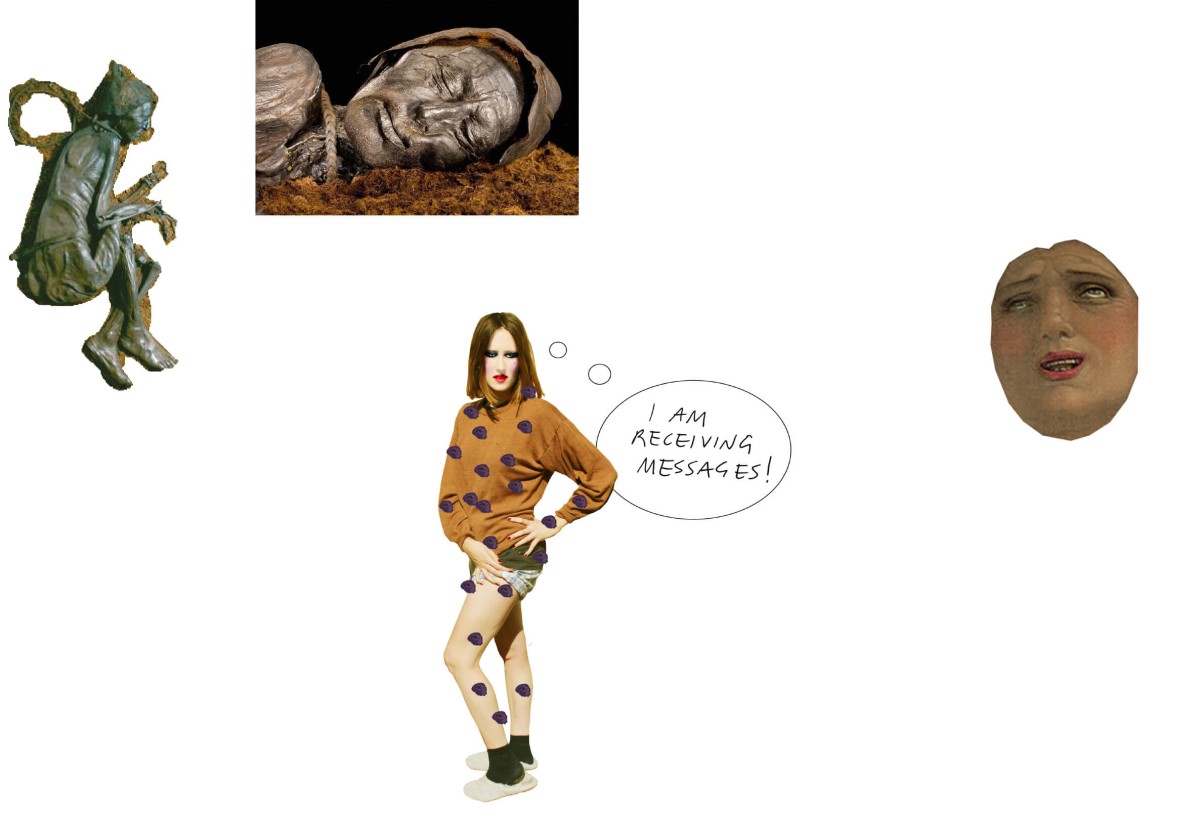

La mort psychologique, l’inertie, l’aliénation. Dans mon animation I am Receiving Messages (en haut), j’ai passé le visage de la femme au maquillage virtuel sur taaz.com. Trois ou quatre fois, en chargeant à nouveau l’image jusqu’à ce que les traits soient accentués. Mais la première identité (un visage photographié en 2013, à l’attitude incertaine pour un potentiel projet artistique) a été érodée. Peut-être qu’on lit ou cherche une image de ce visage comme une contusion. Je voulais essayer d’apporter un flux ou une autre réalité sur une surface aliénée.

CK Peux-tu développer sur ce que tu entends par « refuser la surface à la surface » ?

CW La contusion est réversible car elle peut être sentie dans plusieurs directions au même moment (…). Ce mouvement de la contusion est important. Je l’imagine bourdonner de haut en bas, une petite inversion dans un plan, un témoin. A l’instar de l’ « Ange de l’Histoire », renvoyé dans le temps, et qui regarde le passé. Par ailleurs, les cellules mémoire T sont apparemment situées dans la peau. Une coupure est directe, alors qu’une contusion est plus résistante. Wayne Koestenbaum (Wayne Koestenbaum, Foreword to A Lover’s Discourse: Fragments, Macmillan Publishers, New York, 2010. NT) écrit de Roland Barthes qu’il « comprenait l’agonie. ‘Là où il y a blessure il y a sujet’ (Roland Barthes, Le Ravissement dans Fragments d’un discours amoureux (Section 65), Les Editions du Seuil, Paris, 1977.) dans l’oeuvre de Barthes, et particulièrement dans les Fragments d’un discours amoureux où les lacérations occupent une place centrale. Il n’était pas histrionique quand à l’état blessé ; il aimait les lacérations car elles compliquaient les apparences, et qu’elles proscrivaient les banalités. » Superbe, mais je ne veux pas fétichiser les contusions ou dramatiser sur la résistance !

J’ai utilisé l’hôtesse de cabaret pour figurer le personnage couvert de bleus/contusionné. J’en suis venue la après être tombée à la renverse alors que j’essayais de voir ce qui se passe quand je prenais l’arrière de ma cuisse en photo avec ma camera d’ordinateur. Je me suis rendue compte que je tenais une étrange pose de cabaret, toute seule, le visage et la cuisse opposés à l’écran. J’utilise l’avatar de l’hôtesse de temps à autres. Elle est aussi dans un état suspendu. Elle est la socialement mais elle n’est pas la réellement. Elle est un pli entre le privé et le public, car elle est située au seuil de la porte. C’est un masque qui révèle les structures sociales sous-jacentes, pas un masque pour dissimuler. Il n’y a pas vraiment de verbe en anglais pour nommer l’activité d’une hôtesse, donc c’est possible d’en inventer. L’animation que j’ai faite est une accumulation, la contusion se superpose à l’hôtesse, un état suspendu sur un autre, une contusion sur une contusion. Ce dédoublement permet aussi la transparence, alors même que l’hôtesse existe sur le seuil.

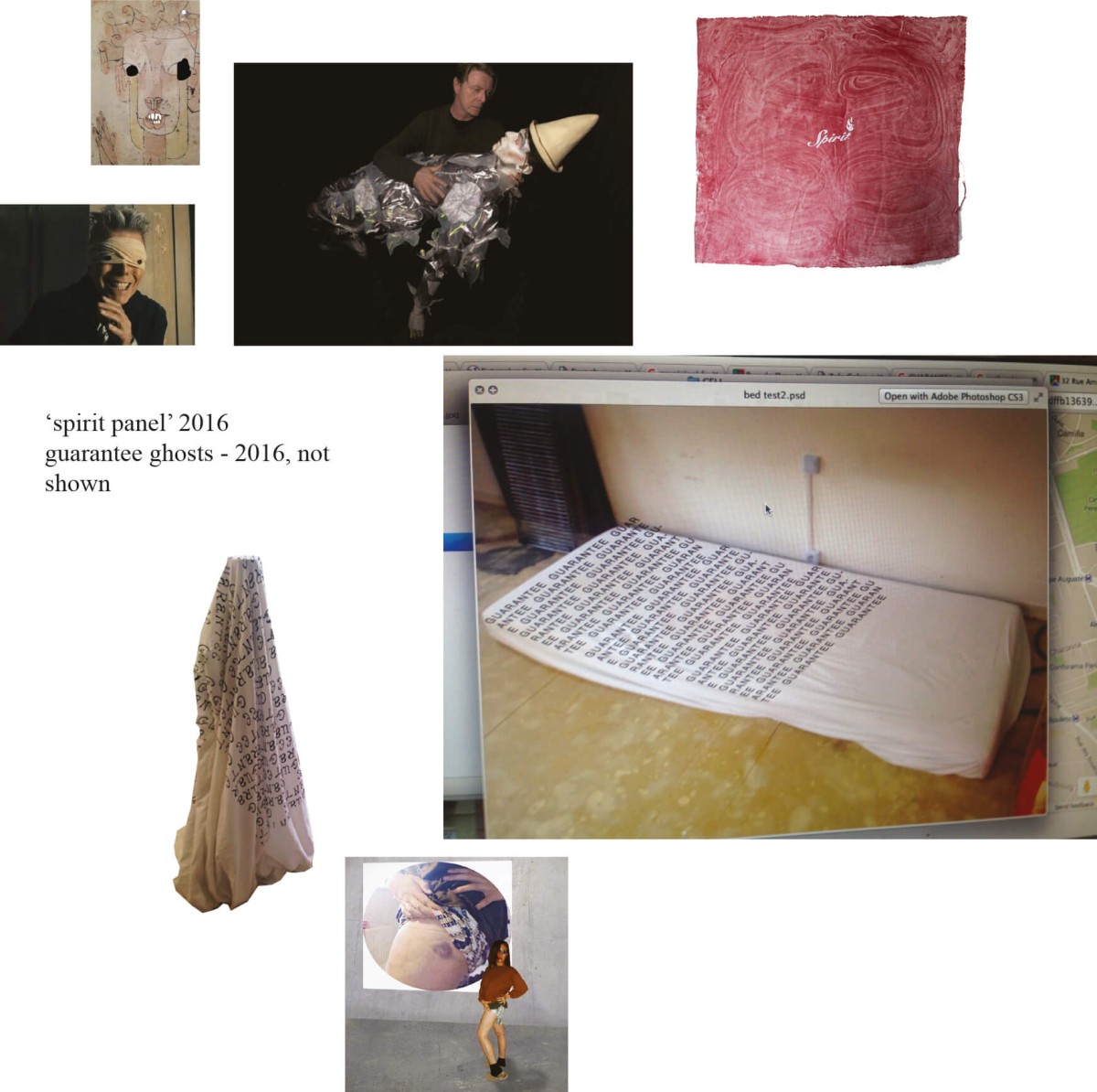

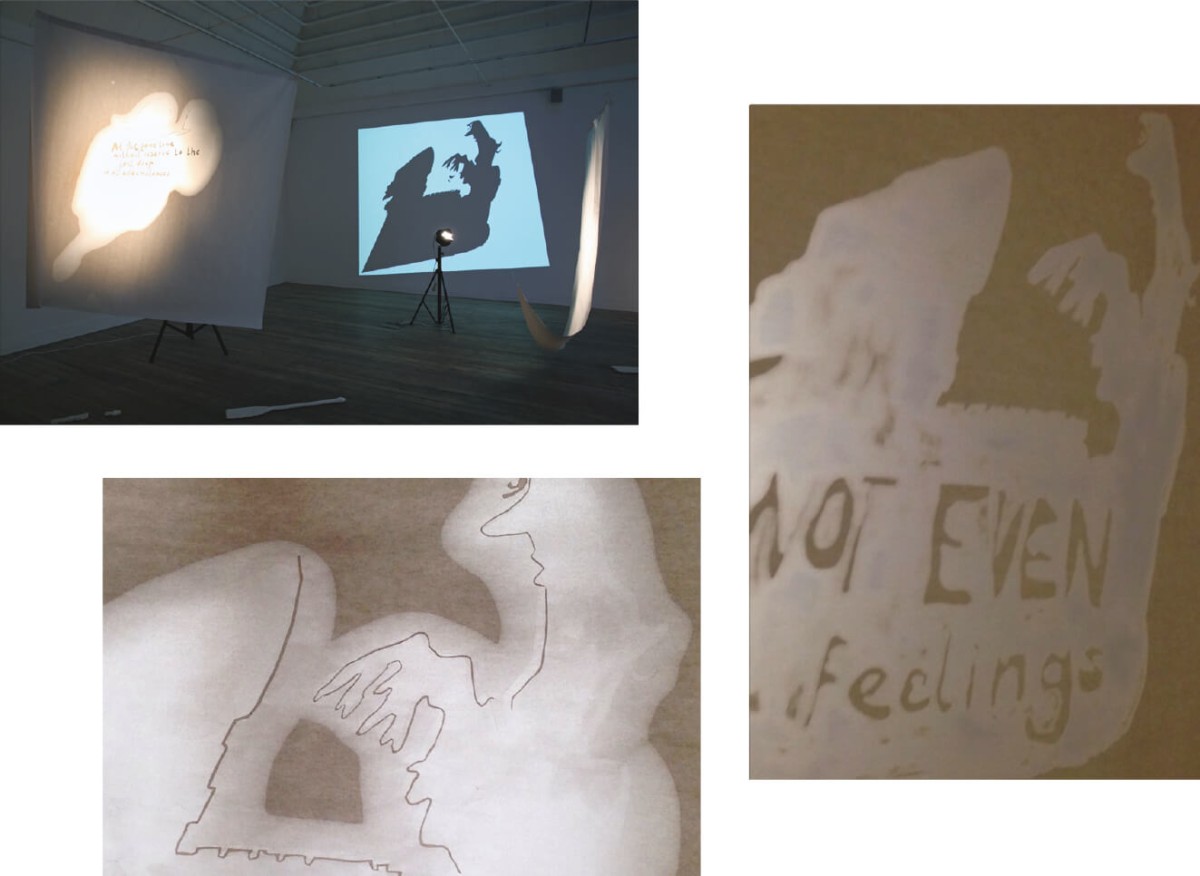

CW : Une autre série de travaux récents présente aussi, selon moi, ce refus de la surface (ou la tentative de retournement à l’intérieur d’un espace peu profond). Ce sont les Mother Teresa Dark Letters que j’ai faites avec Laetitia Paviani. Nous sommes tombées sur un recueil de lettres publiées après la mort de Mère Thérésa, des lettres « obscures » qui révèlent une crise de conscience religieuse, une perte de contact avec dieu qui a duré dix ans pendant lesquels Mère Thérésa continuait quand même son travail humanitaire. En lisant ce livre on éprouve la conviction de ne rien ressentir du tout ainsi que l’authentique présence du refus. Elle est allée très au delà de ce qui peut être pardonné par la foi. Nous avons utilisé de grandes feuilles de papier pour dessiner et sérigraphier des profils de femmes qui travaillent sur de vieux macs. Les femmes écrivent les phrases de Mère Thérésa, et nous avons utilisé de l’huile pour fragiliser les dessins : des taches transparentes se sont ainsi formées, émanant des doigts, des claviers et des écrans. Les taches d’huile ont lentement débordé des lignes qui les cernaient. Eclairées par l’arrière, les parties les plus fines du papier (les contusions) sont devenues les plus illuminées. Je pense qu’une « inversion » peut être plus liée à un acte de foi qu’un simple échange. J’imagine le mouvement d’un échange autour d’une table, un échange à plat… Il n’y a pas de formule avec une inversion. Peut-être est-ce bien d’ajouter que nous avions aussi montré une série de rames de décoration dans l’exposition, les pelles de la mer. Elles creusent, nagent, partent à la dérive, se dédoublent… Elle viennent par deux.

CK : Je suis très intéressée par la communauté de personnages qui gravite autour de ton travail : Le David Bowie de Black Star, l’homme de Tollund, Barthes (des Fragments d’un discours amoureux), l’hôtesse, Mère Thérésa. Qu’ont-ils en commun, une vulnérabilité, une envie de formes de contact alternatives ?

CW : La façon dont ils considèrent la contusion permet de réunir ces personnages qui sembleraient autrement disparates. Je me souviens de la campagne d’affichage de l’album Black Star de Bowie dans les couloirs du métro de Bruxelles, qui a démarré une semaine avant sa mort (son éparpillement?). L’éclairage du métro est orange et l’air est plein de particules. Il avait l’air très malade sur les affiches aux tons bleutés, estampillées de cinq petites étoiles (des contusions?). On peut facilement intervertir le titre de l’album avec le système de notation classique d’un album par nombre d’étoiles (4 étoiles sur 5 par exemple). Pour moi, Bowie existait déjà dans un corps qui n’était plus le sien, sensuel et non sensuel, toujours prêt à devenir inapparent. Pas disparaître, mais devenir inapparent. Dans le métro, son image occupait un espace de visibilité invisible, comme une apparition qui se dissout, et je me souviens que ces expériences me semblaient complètement hallucinatoires. Après sa mort les affiches sont restées quelques semaines encore, et ces publicités (et le taux ou la qualité de leur diffusion) sont devenues des fantômes de fantômes, ou des simulacres de simulacres sans fin. Elles étaient des copies sans original, qui respiraient à nouveau. Je pense que Bowie posait des questions à peu près similaires à celles de Marx ou Derrida : Comment se transformer en une entité spectrale ? Comment transformer le monde en un spectre de la vérité ? C’est la présence authentique de l’aliénation. L’hôtesse et l’homme de Tollund vivent aussi, dans un sens, dans des corps qui ne leur appartiennent pas. Ils sont à la fois imposants et absents, ici et ailleurs. Ils flottent, ils bourdonnent. Les chercheurs se réapproprient l’homme de Tollund. Il incorpore à son tour ceux qui passent, comme une hôtesse. L’hôtesse joue avec la dissimulation et les tours de passe-passe (comme des serviettes pliées en forme de cygne). Mais si on met de côté l’allusion domestique et qu’on se projette un peu plus loin, je pense qu’on arrive à distinguer cette figure qui voit sans jamais être vue.

Dans la conceptualisation religieuse que Mère Thérésa avait de son corps, celui-ci ne lui appartenait pas. C’était une abstraction, elle s’était surnommée « la petite femme de Jésus », et son corps était traversé par de nombreux esprits et comprenait différentes couches de transparence. Par moment dans mon travail j’ai tourné autour de cette image, de la sensibilité du corps vulnérable ou malade. Et je pense que cette liste (de personnages) que tu mentionnes a quelque chose à voir avec ça. Comme j’ai vécu avec ma mère qui est atteinte d’une maladie dégénérative, j’ai parfois noté des variations dans le corps (public) qu’elle occupait, surveillé et soigné en permanence : son abstraction (quand elle se dissolvait) et sa recalibration (quand elle se durcissait). Cela a probablement influencé mes pensées sur la méthodologie de Bowie par exemple. Le corps public est profane, et on réagit en conséquence avec cette gravité. Le contact entre une fille et sa mère est différent du contact entre un aide-soignant et son patient. La transition entre ces deux rapports me rappelle l’expérience du métro Bruxellois. J’avais alors déjà pensé à cette dynamique de compassion ressentie au chevet d’un malade. Parce qu’en étant tout le temps le référent extérieur des autres, on passe souvent au second plan. On dirait une forme réactive de compassion, ou les corps se dissolvent ensemble, ou la compassion devient un type d’échange entre deux fantômes. Je pense que c’est peut-être un simulacre malsain d’identité. Essentiellement, on se fatigue à chasser l’autre, et on n’a même pas la chance de coïncider avec l’autre.