En 2024, Triangle-Astérides fête les trente ans d’une « institution » qui n’en a pas toujours été une — et a d’ailleurs longtemps refusé de se nommer comme telle — fruit de la réunion de deux associations fondées par des artistes en 1992 pour Astérides et en 1994 pour Triangle France.

Invitée à écrire un texte à cette occasion, je me suis lancée dans des conversations avec les membres de l’équipe, certain·es des co-fondateur·ices, des soutiens et des proches de Triangle-Astérides rencontré·es lors d’un dîner anniversaire. Les souvenirs, les anecdotes, les déclarations des un·es et des autres ont fait ressortir la complexité d’une histoire chargée d’affects et le caractère pluriel, parfois conflictuel, des récits et des expériences associés à ces lieux, enchâssés dans un contexte bien particulier (la Friche Belle de Mai, la ville de Marseille et son tissu artistique et politique).

Plutôt que de puiser dans la matière des entretiens et des archives pour écrire un texte univoque depuis une perspective resserrée et lointaine, j’ai donc proposé à l’équipe de Triangle-Astérides de faire des conversations le cœur-même de ce projet anniversaire, en plaçant les voix de différent·es protagonistes de Triangle et Astérides au centre.

Chaque entretien est ouvert aux membres de l’équipe actuelle qui souhaiteraient y assister, dans un souci de transmission et de dialogue entre les générations de personnes attachées à ces lieux. Publiés successivement au cours de plusieurs mois, ils sont accompagnés d’archives sélectionnées par les membres de l’équipe grâce à un travail de récollement en cours. À travers cette série de conversations, il s’agit d’engager non pas un énième récit institutionnel mais une histoire affective et polyphonique de Triangle-Astérides, des personnes qui l’ont façonnée et ont été transformées par leur passage en ces lieux.

Virginie Bobin

Entretien avec Dorothée Dupuis

Virginie Bobin : Bonjour Dorothée, tu es la quatrième personne que nous rencontrons dans le cadre de ces entretiens. Pour commencer, pourrais-tu te présenter, nous dire ce que tu fais aujourd’hui ?

Dorothée Dupuis : Je m’appelle Dorothée Dupuis, je suis née en région parisienne il y a 44 ans. À Paris même, en fait. Puis j’ai étudié à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg [aujourd’hui, la HEAR] pour devenir graphiste et artiste. Finalement je ne suis rien de tout ça, parce que je suis devenue commissaire d’exposition et éditrice. Et maintenant, historienne de l’art. Depuis plus de dix ans, j’habite au Mexique et avant ça, j’étais à Marseille et à Triangle France, dont j’ai été la directrice pendant cinq ans avant de devenir commissaire d’exposition indépendante, et éditrice avec la maison Temblores Publicaciones que j’ai fondée. Ah, et je termine un doctorat à l’Universidad Nacional Autónoma de México.

V.B. : En lien avec ta recherche sur l’histoire des expositions féministes ?

D.D. : Oui, exactement.

V.B. : On va en reparler alors. Mais d’abord, pourrais-tu nous raconter comment tu es arrivée à Triangle France, que tu as dirigée de 2007 à 2012 ? Tu as succédé à Sandra Patron. Qu’est-ce qui t’a donné envie de venir là, de prendre la direction d’un lieu, d’emménager à Marseille ? Et comment ça se passe, cette arrivée ?

D.D. : Tout ça a été une espèce de magie. En parallèle de mon diplôme de DNSEP, j’ai fait un stage à Beaubourg et assisté Christine Macel. Puis travaillé pour Philippe Parreno [artiste, FR], avec lequel elle m’avait mise en relation. J’étais surtout pressée de terminer l’École : donc la dernière année, je l’ai faite à Paris avec Beaubourg et Parreno en parallèle. Et puis l’été, j’ai obtenu mon diplôme. Et je suis alors allée à Marseille pour la première fois, pour une exposition curatée par Christine [Macel] au Frac PACA. Là, elle m’a proposé de m’engager pour devenir son assistante début 2006. En attendant, je suis partie passer trois mois à Berlin.

Alors que je travaillais pour Christine, j’ai rencontré un trio d’artistes [FR] : Fayçal Baghriche, Matthieu Clainchard et Vincent Ganivet. Tous les quatre on a lancé un lieu, un espace indépendant autrement dit un artist-run space. Ça s’appelait : Le Commissariat [fondé en 2006], qui a eu plein de maisons différentes avant d’atterrir au 24 rue Moret à Paris, là où se trouve aujourd’hui Treize. Et ce lieu m’a permis de commencer faire des expositions en tant que commissaire. Sandra Patron [directrice de Triangle France de 1998 à 2007], qui venait alors de prendre la direction du Parc Saint Léger [centre d’art contemporain de Pougues-les-Eaux, actuellement fermé] nous a invités à y faire une exposition avec Le Commissariat. À vrai dire ça n’a pas grand chose à voir avec mon arrivée à Triangle mais je vous le raconte pour l’alignement des étoiles.

De Triangle France, à l’époque, je connaissais vaguement la résidence — on parle d’une époque antérieure aux réseaux sociaux, personne ne savait rien ! Les sites internet fonctionnaient, disons, avec des fortunes diverses. Le site de Triangle était en Flash [alors que les sites internet de l’époque étaient statiques, la technologie Flash avait ouvert un nouveau champ de possibilités avec du mouvement. Flash n’existe plus depuis 2020], sur fond rose avec un petit bonhomme qui tombait lentement en parachute. Le menu était impossible, on n’y trouvait rien.

Quoi qu’il en soit, j’avais entendu parler de Triangle. Alors que j’étais encore à Beaubourg où mon contrat se terminait, j’ai vu passer une annonce pour le poste de direction de Triangle. Et j’ai candidaté. C’était la première fois : je n’avais jamais candidaté à rien — vous l’avez compris jusqu’ici, tout n’avait été pour moi qu’une suite contingente de coups de chance. Mon plan c’était de continuer avec Le Commissariat, on venait justement d’obtenir une subvention de la Drac Île-de-France. Donc je candidate à Triangle France comme ça, sur un coin de table à Beaubourg après le travail, avec un jour de retard d’ailleurs. Je ne me souviens plus de la façon par laquelle m’était parvenue l’annonce, mais quand je l’ai vue c’était déjà trop tard. À ma grande surprise, on m’a proposé un entretien — à ma grande surprise parce que j’avais 26 ans. Ce sont des choses qui n’arrivent plus de nos jours, dans un contexte d’hyperprofessionnalisation. D’ailleurs à l’époque les artistes qui venaient faire des résidences à Triangle, c’était des hippies dont on n’avait jamais entendu parler, qui envoyaient un dossier postal. Il n’y avait pas d’artistes dont les portfolios avaient été réalisés par leur galerie. Ça n’avait rien à voir. Sandra a dû vous en parler, de l’époque.

V.B. : Oui, elle n’a pas employé les mêmes termes, mais on sentait aussi la flamboyance de cette époque.

D.D. : C’était assez baroque. Elle vous a parlé de la fois où elle a vidé les piscines avec les têtes de veau et les asticots ?

V.B. : Ah non, elle nous a raconté plusieurs anecdotes croustillantes, mais pas ça.

D.D. : C’était une fantastique histoire, ça. Mais je m’éloigne. Donc moi, sur un malentendu, j’avais été prise pour un entretien à Triangle France. Par un concours de circonstance, j’ai été retenue. Je me souviens notamment d’échanges enthousiasmants lors du jury avec Véronique Tranquandi [alors chargée de mission Arts visuels au Département des Bouches-du-Rhône].

V.B. : Cela me ramène aussi au témoignage de Sandra Patron, ces histoires de coïncidences, de rencontres accidentelles, de coups de chance. Aujourd’hui, il serait presque impossible d’accéder à des postes de direction de centres d’art sans avoir une douzaine de diplômes et d’expériences institutionnelles. Les parcours et les profils attendus ne sont plus du tout les mêmes.

Pourrais-tu nous raconter un peu à quoi ressemblait Triangle France quand tu es arrivée et ce que tu y as fais ? Qu’est-ce qui te tenait à coeur, qu’est-ce que tu y as mis en place ou transformé ?

D.D. : Le Triangle dans lequel je suis arrivée est très proche de celui dont Sandra était partie. Des kilomètres de placo dans des étages froids où il n’y avait rien. En hiver, on travaillait en doudoune avec des moufles, en fumant des clopes. Moi qui revenais de Berlin, c’était un peu le même style. J’ai quand même failli planter l’association la première année parce que je n’avais aucune notion budgétaire. J’organisais les choses à Triangle comme une hybridation complètement bizarre à mi-chemin entre Le Commissariat et Beaubourg — les modèles que je connaissais à l’époque. Je demandais par exemple à mes parents d’acheter le vin et les chips pour les vernissages, comme au Commissariat ; mais en même temps j’avais recruté trois stagiaires en Master 2 comme à Beaubourg.

Très vite, j’ai voulu faire des espèces d’expositions flamboyantes en bricolant avec des bouts de ficelle. À l’époque, tout le monde faisait comme ça, avec rien. Cela dit, il y avait quand même des trucs délirants, par exemple on m’a prêté des œuvres de Liam Gillick [artiste, GB] que je transportais on ne sait comment, assurées de façon approximative. Il y a aussi des œuvres qui ont été détruites par un Fenwick qui leur avait roulé dessus ; d’autres perdues par La Poste. Enfin, on va dire que les conditions de monstration n’étaient vraiment pas celles attendues aujourd’hui.

J’ai vraiment tenu à intégrer la scène marseillaise dans mes expositions : il y avait toujours des artistes marseillais. Je faisais beaucoup de studio visits, je savais qui faisait quoi.

J’ai aussi travaillé à des associations inattendues, par exemple en montrant Caroline Sury [autrice de bande dessinée, peintre, illustratrice, graphiste, FR] avec des artistes plasticiens [voir plus bas l’exposition K.Acker: The Office. Ruling ‘n’ Freaking]. En tous les cas, des artistes de ma génération. Je trouvais ça important de faire ça, d’ailleurs Sandra l’avait fait avant moi. Il y avait aussi des attentes sur la programmation d’artistes internationaux. Sandra avait initié des projets à l’échelle européenne, elle avait travaillé avec des artistes de Grande-Bretagne, d’Espagne. C’était d’ailleurs l’une des différences entre Triangle et Astérides, qui nourrissait la compétition entre les structures.

Il y avait un petit côté Beverly Hills 90210, mais à Marseille dans ce qui ressemblait encore à un squat. Tout le monde avait un passif avec tout le monde, c’était le drame permanent. Moi en arrivant, comme je ne connaissais personne, j’ai été voir tout le monde et œuvré à ce qu’on se réconcilie. J’ai ainsi pu faire plein de partenariats locaux.

J’ai aussi voulu travailler à l’échelle internationale comme je le disais, c’était le moment où on commençait à peine à comprendre ce qu’il se passait ailleurs parce que Facebook est arrivé et qu’on trouvait ça génial. À Triangle France, on a commencé à recevoir des sollicitations qui venaient d’artistes qu’on ne connaissait pas. C’est comme ça que sont arrivés Lynette Yiadom-Boakye [artiste, GB], Emily Wardill [artiste, GB], Tim Braden [artiste, GB]… Il y avait un canal avec Londres, ils se sont tous mis à candidater dans les années 2010.

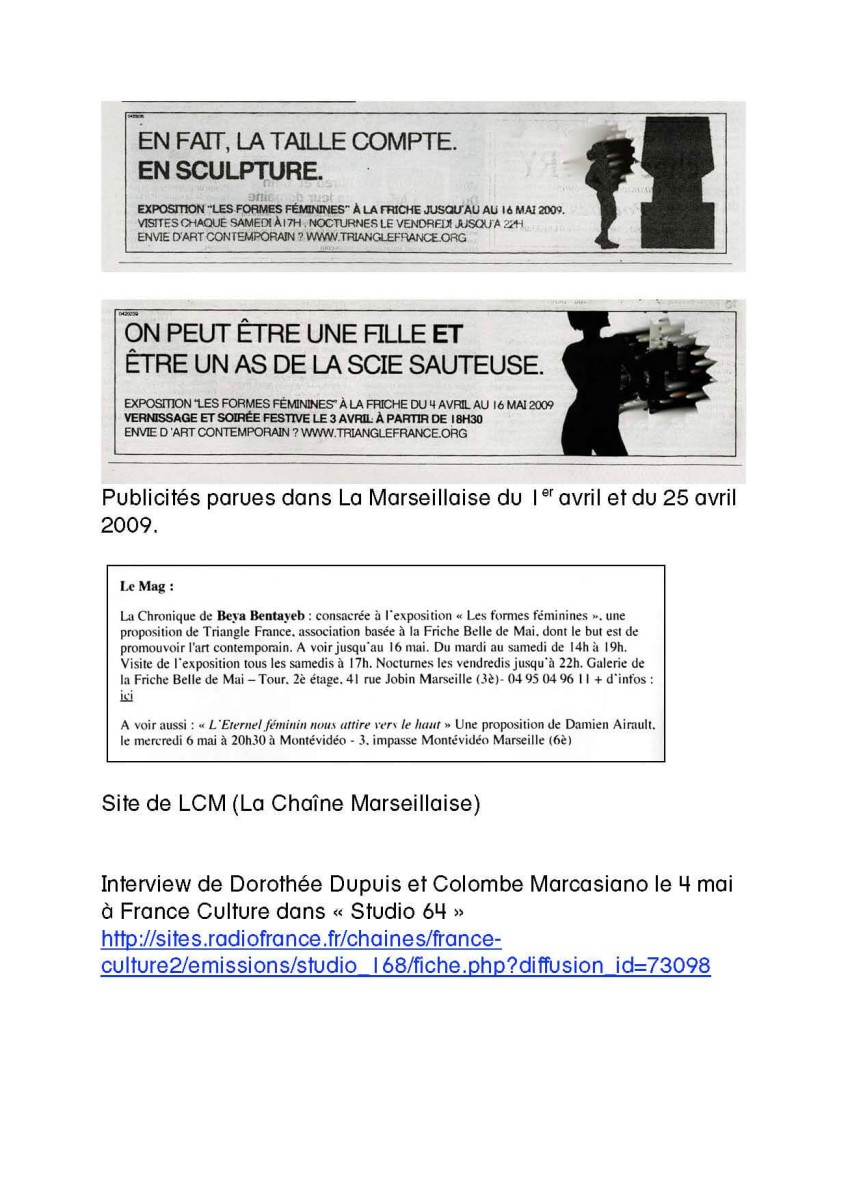

C’est à peu près à ce moment-là que j’ai fait Les formes féminines, une exposition de sculpture avec exclusivement des sculptrices [exposition de 2009 prenant pour point de départ « l’idée d’un parallèle grossier et curieux entre l’histoire de la sculpture et celles des femmes au XXe siècle. Les buts modernistes, l’universalité ; la soumission contrainte mais acceptée envers les codes, les usages », avec Eva Berendes (DE), Monica Bonvicini (IT), Kristina Bræin (NO), Delphine Coindet (FR), Julie Dawid (FR), Tatiana Echeverri Fernandez (CO/CR/DE), Jenny Holzer (US), Séverine Hubard (FR), Claire-Jeanne Jézéquel (FR), Colombe Marcasiano (FR), Falke Pisano (NL), Lili Reynaud-Dewar (FR/CH), Jessica Stockholder (CA/US), Jennifer Tee (NL), Lina Viste Grønli (NO/US), Julie Voyce (CA)].

J’avais rencontré Lili [Reynaud-Dewar] et nous avions lancé Pétunia [la revue Pétunia a été imaginée en 2004 par Claude, Valérie Chartrain, Lili Reynaud-Dewar et Mai Tran. Dorothée Dupuis a rejoint le projet en 2008, en est devenue la première directrice, et Triangle France en a publié les premiers numéros en 2008, 2010, 2011 et 2012 (ce dernier, copublié avec Orlando). « Pétunia est organisé autour d’urgences subjectives. Petunia n’est synchrone ni avec des questions de territoire ni avec l’actualité et présente des textes en langue anglaise et française, sans traduction. Il n’y a pas de rubriques mais diverses formes textuelles : des textes théoriques à la fiction, en passant par des projets d’artistes. La forme de Petunia est partie intégrante de chaque numéro qui est un objet au graphisme très présent et revendiqué. Une forme au service d’un prisme particulier dans le champ de l’art contemporain : s’intéresser principalement aux critiques, commissaires, artistes, etc., femmes. Ainsi, Petunia est une revue féministe dans le sens où elle pratique une forme de discrimination positive et réactive avec nostalgie et humour les formes assimilées de l’engagement idéologique des femmes dans l’art et dans la production critique tout en nourrissant son regard de trois décades de “women studies”, “black studies”, “gender studies” ou encore des “études post-coloniales”. »]

C’est de cette période que date mon intérêt pour le féminisme. Je commençais à comprendre ce que ça impliquait, on passait beaucoup par la traduction — on a fait les premières traductions françaises de bell hooks [autrice et militante, US] par exemple. Je ne connaissais encore rien de tout ça, c’était des apports de Lili et de Valérie. Pétunia est devenu pour moi un projet à part entière, que j’ai continué après avoir quitté Triangle. Ça a été un espace très important pour moi, en termes conceptuels, d’expérimentation aussi.

V.B. : Je voudrais rebondir là-dessus. J’ai quelques années de moins que toi et pour moi, pour ma génération de curateur·ices, je pense que tu représentes une des premières personnes à avoir porté et rendu visible une position curatoriale féministe sur la scène française. Je me souviens de ce moment où j’ai commencé à regarder (de loin, car je n’y avais jamais mis les pieds à l’époque) la programmation de Triangle et à la reconnaître comme une programmation féministe, et combien ça comptait. Ces sujets, ces approches étaient encore très peu présentes dans les formations que j’ai suivies. Et Pétunia, c’était incroyable d’avoir accès à ces textes, ces images, dans une revue gratuite, belle en noir-et-blanc. Je me souviens d’une photo que ma soeur avait prise dans le train dans un carré voyageur·euses, je lisais Pétunia à côté d’une dame qui lisait Marie-Claire (j’ai perdu cette photo). Aujourd’hui, j’ai encore tous les numéros de la revue.

V.B. : Bon voilà, c’était mon petit moment fan, mais plus sérieusement je pense que la programmation de Triangle à l’époque et la revue Pétunia ont joué un rôle dans la réémergence des questions féministes sur la scène de l’art en France à partir des années 2010. Je me demandais comment ça s’inscrivait dans le contexte marseillais de l’époque ? Avec qui vous discutiez, Lili Reynaud-Dewar, Valérie Chartrain et toi ? Si je ne me trompe pas, Géraldine Gourbe était aussi dans les parages à ce moment-là ?

D.D. : Dans mon cas je venais vraiment d’ailleurs, j’avais jusque là un entourage très masculin — pense au Commissariat. Des amis artistes pas du tout machistes mais des hommes, qui s’inscrivaient dans des traditions post minimales de sculpture monumentale. Mes premiers intérêts artistiques, de ce fait, sont de ce côté-là, celui des pratiques abstraites, monumentales, qui cherchent à reformuler le langage de la modernité en y apportant éventuellement du décalage, de l’humour. Formellement, c’est évidemment très lié à ce que les artistes faisaient à l’époque, au milieu des années 2000. Quand j’ai voulu faire Les formes féminines, ça partait de quelque chose qui ressemblait aussi à une blague. Séverine Hubard, qui avait été ma professeure aux Arts déco de Strasbourg, Falke Pisano, Lili : c’était des artistes femmes qui reprenaient le langage du modernisme, qui faisaient de la sculpture monumentale. Mais le fait qu’elles soient des femmes constituait déjà une rupture. Ça m’intéressait. Je me posais la question de ce qui était différent, dans ce qu’elles faisaient, parce qu’elles partaient d’un autre endroit. Pourquoi n’avaient-elles pas le même succès que les hommes ? Ça avait lancé chez moi toute une série de questions, j’avais invité Lili pour l’exposition et c’est comme ça qu’on a commencé à parler de ces questions. Je me suis rendue compte que le féminisme existait. En fait, avant, je l’ignorais. Je n’étais pas au courant. Je n’avais pas grandi dans un milieu féministe, c’était très loin des réalités de mon lycée catholique de la rive droite à Paris.

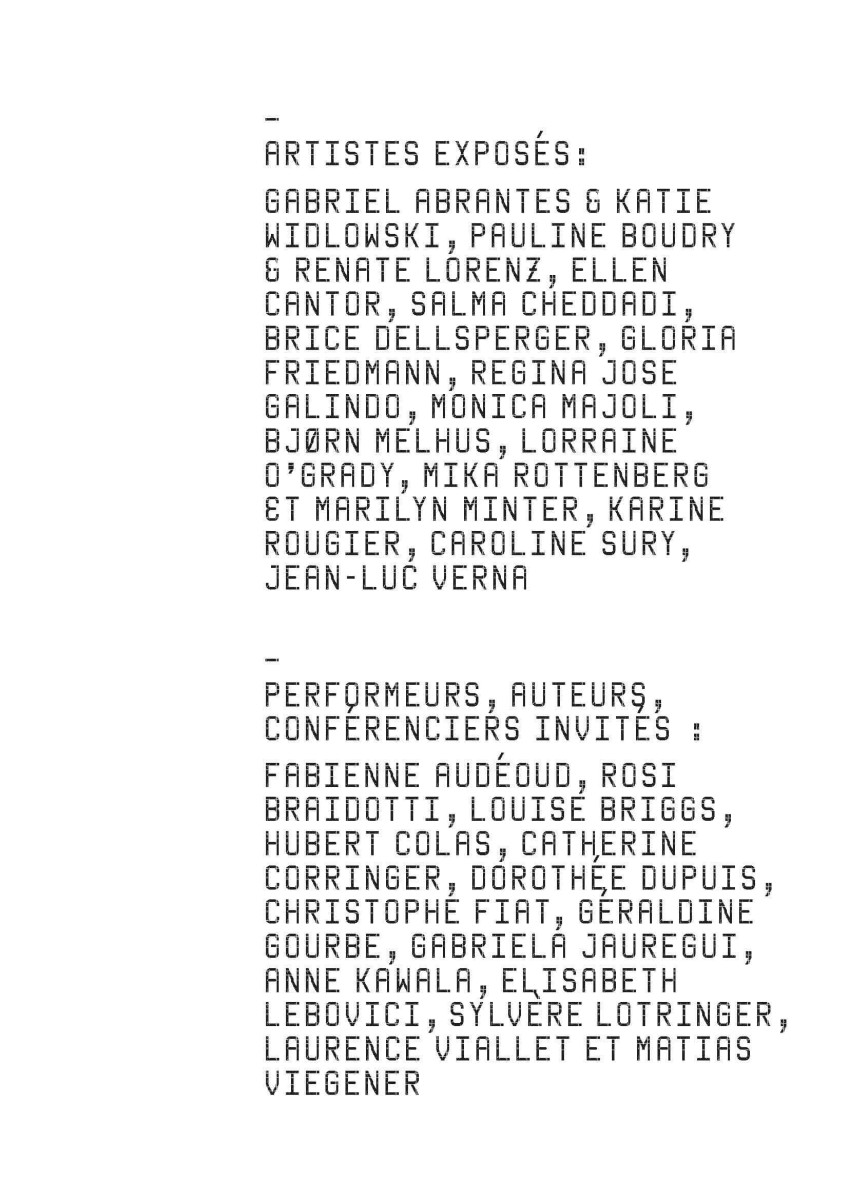

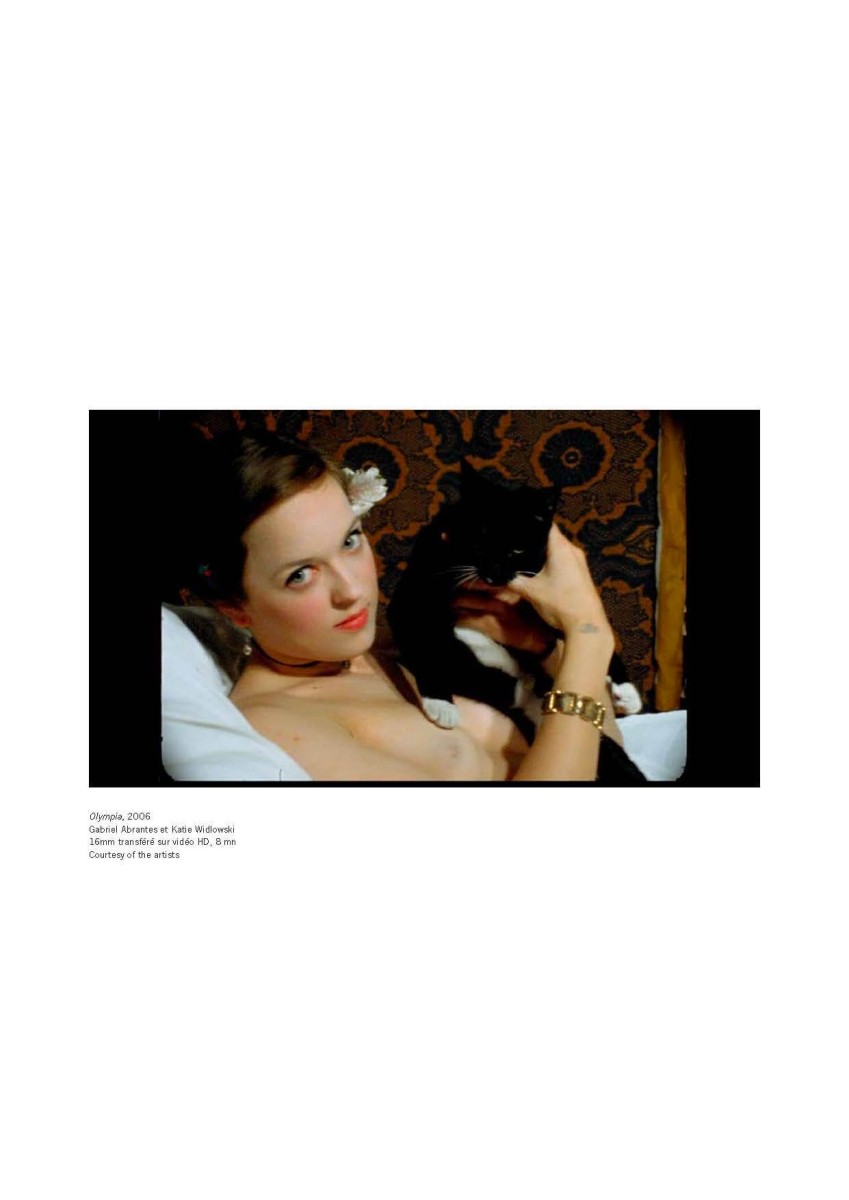

Comme tu le disais, une présence importante à Marseille au même moment était Géraldine Gourbe [philosophe et curatrice, spécialiste de la scène artistique de la Californie du Sud, de l’histoire des pédagogies radicales et du féminisme inclusif] qui était arrivée pour enseigner. Elle était par ailleurs ma colocataire, et c’est à ce moment-là qu’elle m’a parlé pour la première fois de Kathy Acker [poétesse et artiste, US] et qu’on a décidé de faire l’exposition [K.Acker: The Office. Ruling ‘n’ Freaking, exposition et programme de conférences, lectures et performances par Dorothée Dupuis et Géraldine Gourbe en 2011. Avec Gabriel Abrantes (PT/US) & Katie Widlowski, Pauline Boudry & Renate Lorenz (DE/CH), Ellen Cantor (US), Salma Cheddadi (MA/FR), Brice Dellsperger (FR), Gloria Friedmann (DE), Regina Jose Galindo (GT), Monica Majoli (US), Bjørn Melhus (DE), Lorraine O’Grady (US), Mika Rottenberg (AR/US) & Marilyn Minter (US), Karine Rougier (FR), Caroline Sury (FR), Jean-Luc Verna (FR)]. Après le féminisme, ça a ouvert pour moi l’horizon du queer — j’y allais progressivement hein [elle rit]. Donc on a fait cette expo, avec plein de vidéos d’artistes importants, mal montrées avec nos vidéoprojecteurs de 2011 et nos murs peints à la main, et sans doute des enceintes achetées au supermarché. Ellen Cantor, qui était une superstar underground, était venue à Marseille et avait fait un mural à la Friche. En parallèle on avait fait un numéro de Pétunia avec des textes de Kathy Acker.

Quand j’étais arrivée à Triangle en 2007, Marseille venait d’obtenir le projet de Capitale européenne de la Culture pour 2013 ; et Véronique Collard-Bovy [alors directrice de Fraeme, structure d’art contemporain installée à la Friche depuis 2001, notamment porteuse de la foire d’art contemporain Art-O-rama] m’avait parlé de son intérêt pour une labellisation centre d’art de la Friche. Alun [Williams, co-fondateur de Triangle France] et moi étions farouchement opposés à ça. Nous ce qui nous importait, c’était l’indépendance. D’ailleurs nous étions également opposés à la rénovation de la Friche. Je n’ai pas fait une seule exposition labellisée Capitale européenne, ça ne m’intéressait pas. À l’époque je me méfiais de ce qui était trop institutionnel.

C’est quand nous avons commencé à travailler vraiment à la rénovation de la Friche que j’ai compris que c’était inéluctable, que ça allait transformer les instances dirigeantes et qu’il fallait qu’on devienne actionnaires [en 2007, la Friche se constitue en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), de forme privée et d’intérêt public. Triangle France en est une des structures sociétaires co-fondatrices]. C’est lié à ma rencontre avec Patrick Bouchain [architecte, animateur de l’atelier T.A.U.P ayant initié le schéma directeur de 2008 pour la réhabilitation du site, Président de la SCIC de 2000 à 2013] et Karen Bouvet [Caisse des dépôts et consignations, qui a géré le budget de la rénovation]. J’étais très admirative de ces deux-là et suis devenue hyperactive au sein des instances de gouvernance de la transformation du lieu. La rénovation urbaine, la question de la participation des habitants se sont mises à me passionner.

Alors que la question des publics ne m’importait pas du tout quand je suis arrivée à Triangle. Je refusais de faire des projets avec des scolaires, je voulais faire des expositions pour les artistes. Mais le projet de rénovation de la Friche m’a transformée de ce point de vue. Ça collait bien avec mon caractère, car j’aime parler à tout le monde et ce travail impliquait un dialogue collectif. Et Bouchain, c’est un homme passionnant. C’était très chronophage en tous les cas.

Du reste de mes projets avec Triangle, que te dire… Je pense qu’il ne reste presque rien, aucune archive — je sais que les ordinateurs et disques durs de l’association ont été volés par la suite.

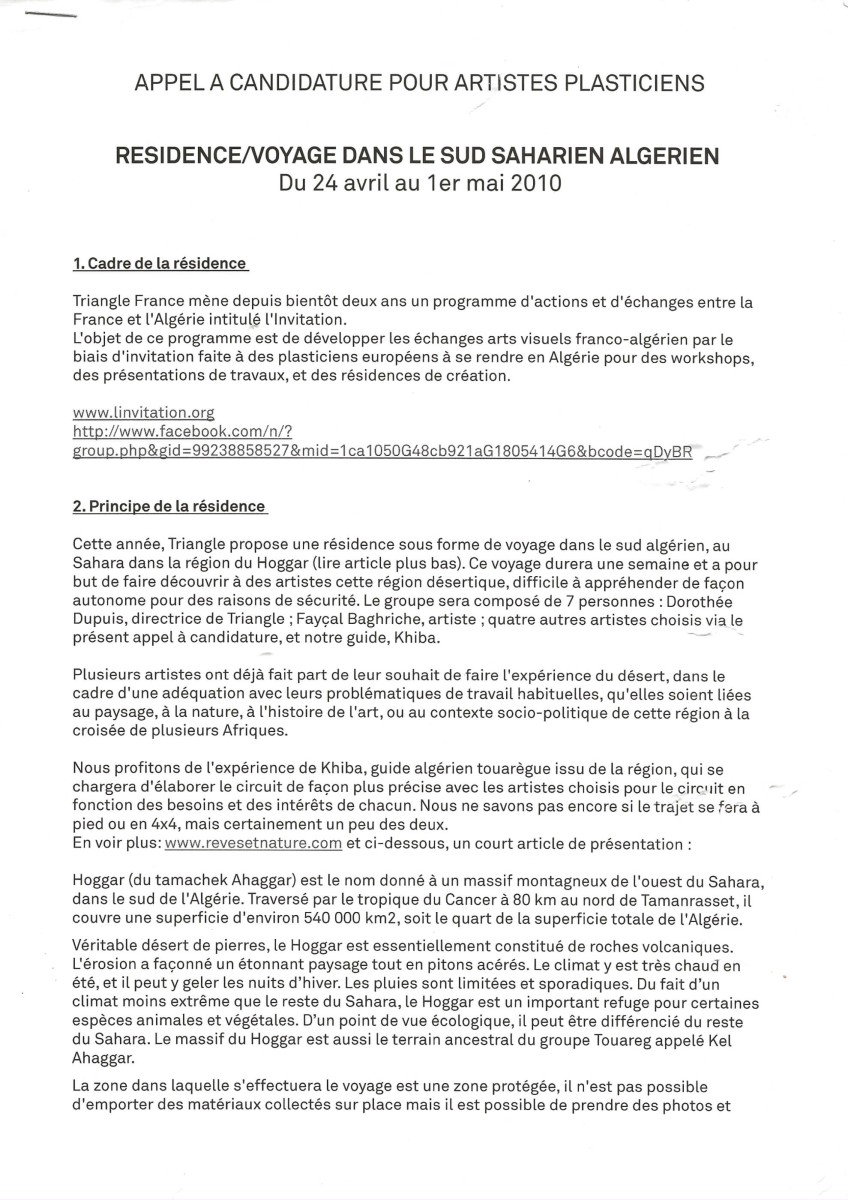

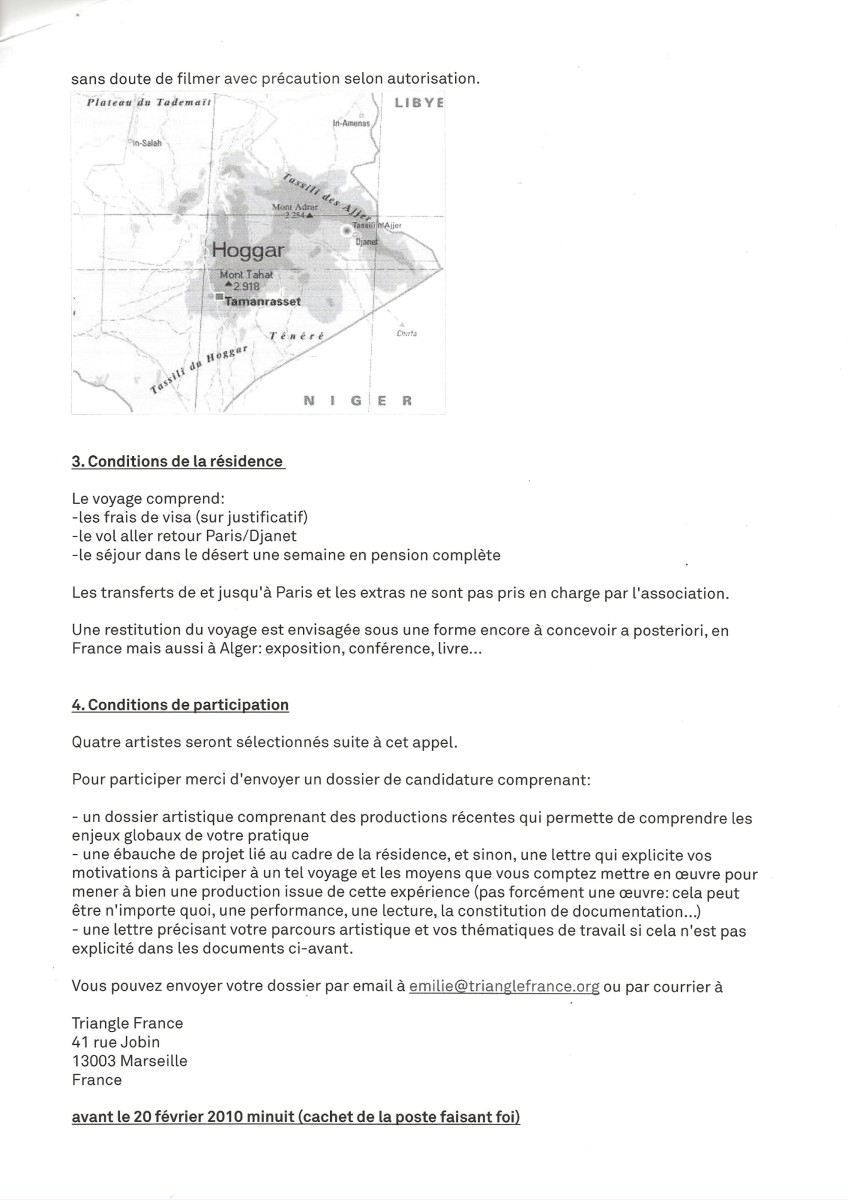

Je tiens quand même à citer un dernier projet qui me tient à cœur. J’avais monté une sorte de résidence à Alger, qui s’appelait « L’invitation ». Je m’étais dit naïvement : « Marseille, c’est la 49e Wilaya [département en arabe. Surnom parfois donné à Marseille en raison de l’importance de sa diaspora algérienne], on va faire des échanges avec cette ville qui est juste en face. » J’avais trouvé un financement avec l’Ambassade de France à Alger, qui s’est arrêté avec la guerre en Libye. Mais pendant deux ans, avec des artistes, on est allés régulièrement en Algérie. À Alger mais aussi dans le désert, à la frontière libyenne justement. Avec Fayçal Baghriche que je connaissais de longue date avec le Commissariat, Abdelkader Benchamma [artiste, FR], Nicolas Momein [artiste, FR]… Pour certains cela recouvrait une histoire familiale et personnelle, ce projet portait une charge émotionnelle très forte.

Et à vrai dire pour moi aussi, car il m’a fait comprendre beaucoup de choses. Moi en 2005, quand il y a eu les émeutes [du 27 octobre au 16 novembre 2005], j’étais à Berlin. J’étais vraiment touchée, même si de loin. J’avais écrit une lettre à Patrick Lozès [fondateur, le 26 novembre 2005, puis premier Président du Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN)], qui m’avait répondu, et j’avais commencé à militer au CRAN. Malgré tout les séjours en Algérie m’ont physiquement fait comprendre des choses qu’on ne comprendra jamais seulement en lisant de la théorie post-coloniale — qui par ailleurs à l’époque n’était pas vraiment accessible en français, en tous les cas pas enseignée. Je crois que je n’avais jamais aussi bien compris la société française que depuis l’Algérie. Ça a été extrêmement important pour moi.

Oui, je crois que ces deux éléments, le féminisme d’une part et l’esquisse de réflexions décoloniales de l’autre, ce sont deux grands acquis de mon époque à Triangle. Ça a nourri une grande colère vis-à-vis de la France, une colère qui est toujours là mais aujourd’hui j’ai des outils pour l’appréhender, alors qu’en 2012 je me sentais assez démunie. Ça explique en partie mon départ pour le Mexique, quand j’ai quitté Triangle et Marseille en 2012.

V.B. : Je ne connaissais pas cet aspect de ton travail avec l’Algérie, ce sont des liens que Triangle a poursuivis par la suite [notamment avec les expositions En attendant Omar Gatlato (collective) puis Barzakh de Lydia Ourahmane en 2021]. La dernière question que je voulais te poser, c’est justement celle de savoir comment ton expérience à Triangle a marqué la suite de ton parcours ? Est-ce que ça a eu des effets sur tes choix par la suite ? Et aussi, comment est-ce que tu regardes l’évolution de ce lieu et ce qui s’y passe aujourd’hui ?

D.D. : Triangle reste ma seule expérience institutionnelle. Je dois dire que j’ai adoré être l’hôtesse, la maîtresse de maison. C’est une des choses géniales quand tu diriges une institution, l’hospitalité. Si tu fais ça bien, c’est très satisfaisant. Pour moi c’est quelque chose d’important.

Mon expérience à Triangle est importante car mon passage à la direction coïncide avec une transformation de Marseille et de la Friche qui n’était pas du tout de mon fait mais que j’ai accompagnée, dont j’ai été l’une des participantes visibles.

Tous les questionnements dont j’ai parlé, qui m’ont nourrie et me nourrissent encore aujourd’hui, ils viennent de mon temps passé avec des artistes et leurs pratiques à Triangle, du temps passé à les côtoyer, à être avec eux. Du fait d’être immergée, des questions ont surgi et je m’en suis emparée.

Après mon départ j’ai bien sûr suivi ce que la structure devenait. J’ai admiré l’ambition de Céline [Kopp, directrice de 2012 à 2022], qui a apporté une vision structurante, institutionnalisante. Elle a bien compris qu’il fallait devenir centre d’art labellisé, ce contre quoi je m’étais positionnée. Elle a aussi repris les questionnements féministes et décoloniaux que j’avais portés. Je pense qu’elle a reformulé un certain héritage.

Je me sens proche de Victorine [Grataloup, directrice depuis 2022] dans certaines réflexions qu’elle amène, elle qui semble aussi avoir à cœur l’histoire de Triangle et de ce qu’on a porté. Quelque chose qu’elle avait apparemment beaucoup regardé plus jeune. J’étais contente quand elle a été nommée, car ça faisait quatre directrices consécutives.

On n’a pas travaillé pour rien, et ça me fait plaisir. Je suis heureuse de faire de partie de cette histoire.

Entretien mené le 23 octobre 2024 (en visio), en présence de Victorine Grataloup, édité par Victorine Grataloup. Archives illustratives sélectionnées par Victorine Grataloup suite au récollement effectué en 2024 par Léa Kowalski (stagiaire à Triangle-Astérides).

Dorothée Dupuis (Paris, 1980) est commissaire d’exposition, éditrice et historienne de l’art contemporain. Sa pratique se concentre sur l’intersection des arts et de la politique, et s’inspire des théories trans/féministes, décoloniales et antiracistes. Dorothée Dupuis est la fondatrice et directrice de Temblores Publicaciones, une organisation qui a publié le magazine Terremoto de 2013 à 2022. Elle fait également partie du comité de rédaction du magazine caribéen Faire-Mondes. Récemment, Dorothée Dupuis a organisé des expositions au Laboratorio Arte Alameda, à la galerie La Nao à Mexico, au Museo de Arte Zapopan, à Pîvo arte e Pesquisa à São Paulo et au festival Lille3000 en France, entre autres. Elle prépare actuellement un doctorat en histoire de l’art à l’UNAM, pour lequel elle a effectué un séjour de recherche d’un an à la Villa Médicis à Rome en 2022-23. Avant de s’installer au Mexique, elle a été conservatrice adjointe au Centre Pompidou de 2005 à 2007, travaillant avec Christine Macel sur les expositions Dionysiac et Airs. Elle a été directrice de Triangle-Astérides de 2007 à 2012.

Après avoir œuvré pendant dix ans au sein de centres d’art et de lieux de résidence en France et à l’international (Villa Vassilieff, Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, Witte de With, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Performa), Virginie Bobin travaille aujourd’hui de manière indépendante et souvent collective au croisement des pratiques curatoriales et éditoriales, de l’écriture, de la pédagogie et de la traduction. Docteure en recherche artistique (PhD-in-Practice de l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, 2023), elle est membre co-fondatrice de la plateforme Qalqalah قلقلة (www.qalqalah.org) ; et de l’équipe de traduction de The Funambulist. En 2024, elle rejoint l’Esadhar de Rouen en tant que Professeure en Art et Pratiques sociales. Vivant dans une commune rurale de Normandie, elle est membre des conseils d’administration du réseau RN13BIS et du Shed - Centre d’art contemporain de Normandie.