Du théâtre au centre d'art : le déplacement d'un décor et de ses registres

En 2025, Triangle-Astérides invitait l’autrice, poétesse et metteuse en scène Sonia Chiambretto à penser une exposition à partir de sa pièce de théâtre Oasis Love. Comme un printemps, je serai nombreuse, avec et autour de Sonia Chiambretto, regroupait les œuvres de Ouassila Arras, Agata Ingarden, Hannan Jones, Samir Laghouati-Rashwan, Luna Mahoux, Josèfa Ntjam, Fanny Souade Sow et Virgil Vernier.

Dans cet entretien, Sonia Chiambretto et Léonard Bougault, scénographe d’Oasis Love, reviennent sur l’origine de la dalle bétonnée du toit-terrasse initialement présente dans la pièce Oasis Love, devenue élément central de l’exposition Comme un printemps, je serai nombreuse. Ensemble, iels s’interrogent sur ce qu’implique le déplacement d’un décor et sa réadaptation d’une scène de théâtre vers un espace d’exposition, sur le passage du statut d’élément de représentation à celui d’élément exposé, ainsi que sur les variations des modes de réception d’un même objet en fonction de son contexte de monstration.

Camille Ramanana Rahary : Un peu comme le travail de scénographe qui interprète et réinvente le texte à travers l’espace, la réflexion curatoriale autour de l’exposition Comme un printemps, je serai nombreuse a pris pour point de départ les textes POLICES ! [L’Arche, 2019] et Tu me Loves ? [Filigranes Éditions, 2021] de Sonia Chiambretto ainsi que sa pièce de théâtre Oasis Love dont tu as imaginé le décor. Léonard, comment penses-tu ce passage du texte à l’espace dans ta pratique ?

Léonard Bougault : Je ne pars pas vraiment du texte, en tout cas je n’en ai pas l’impression. D’abord, il y a des échanges, comme avec Sonia. En général, tout commence par des discussions, des rencontres avec la personne avec qui je vais collaborer. C’est de là que viennent les premières intuitions. Dans ma manière de faire du décor, de concevoir la scénographie, il y a quelque chose qui me semble proche de l’écriture de Sonia : je pars du réel, je récolte des choses qui se trouvent sur mon passage. Ça peut être des images, des références, des détails que j’observe dans mon quotidien. Ensuite, il y a comme un filtre qui s’opère, entre ce que j’ai déjà en tête et ce que les échanges font émerger. Et puis, il y a la lecture du texte qui peut faire remonter d’autres références, ou au contraire en écarter certaines. Mais je crois que le décor ne vient pas directement du texte. J’aime bien que les choses s’entrechoquent, que les idées se bousculent.

C.R.R. : Comment vous êtes-vous rencontré·es, et comment est-ce que la collaboration est née ?

Sonia Chiambretto : Tout part de l’écriture de deux textes : POLICES ! et Tu me Loves ?. La première performance a eu lieu aux Magasins Généraux, dans le cadre du festival Les Chichas de la Pensée [octobre 2021], organisé par Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah. Elle portait sur les violences policières et la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré.

C’était un espace brut. Il fallait que je m’y projette, que j’invente quelque chose dans ce lieu, sachant qu’il y aurait beaucoup de monde. Je me demandais comment faire exister l’espace de la lecture dans cet environnement. Il y avait des colonnes massives, une lumière fixe. Il était impossible de tout modifier. Il fallait que je m’adapte, et une idée m’est venue : reprendre l’espace de mon livre Gratte-ciel [L’Arche, 2020], dont la première scène se déroule sur un toit-terrasse d’immeuble. J’ai tracé un long rectangle au sol pour créer une profondeur de champ, comme si on était en hauteur. Avec du gaffer, j’ai délimité cet espace, y ai positionné les acteurs à l’intérieur, deux autres tout au bout pour accentuer cette perspective, et moi-même à l’extérieur du rectangle. Ce fut la première étape.

Ensuite, cette performance a attiré l’attention de programmateurs. L’idée d’une pièce est nées alors que ce n’était pas prévu. J’ai commencé à réfléchir à la forme, et je me suis intéressée aux halls d’immeubles. Sur Instagram, je suivais des jeunes au Brésil ou ailleurs, qui développaient une esthétique autour de ces espaces urbains. Ils se mettaient en scène devant des boîtes aux lettres de hall d’immeuble. Cette imagerie a renforcé mon idée première de créer un mur de boîtes aux lettres géantes pour la pièce. Les choses se sont construites ainsi. Sur conseil de Pierre Itzkovitch, mon assistant dans la pièce, j’ai décidé de travailler avec Léonard. Dès notre rencontre, j’ai été très intéressée par ce qu’il me racontait, par son travail, son esthétique, sa formation. Il y a eu une véritable rencontre, intellectuelle et sensible. Je lui ai parlé de ces environnements urbains, des halls d’immeubles, de Gratte-ciel. Je lui ai proposé de lire ce livre, ainsi que POLICES !. Léonard a eu accès à tous les films, aux performances, à toute la documentation. À partir de là, on a commencé à réfléchir ensemble. Avec Léonard, tout est devenu possible. Ça a élargi l’imaginaire, la façon de concevoir l’espace.

C.R.R. : Et toi, Léonard, comment cette proposition a-t-elle résonné avec ton travail et tes recherches ?

L.B. : Ce qui est intéressant, pour revenir sur la première question, c’est que je n’ai pas découvert Oasis Love par le texte, mais par la performance. Dès nos premières discussions, Sonia avait évoqué ces boîtes aux lettres et j’avais assisté à sa performance à la Galerie du Jour Agnès b. [novembre 2022]. Il y avait déjà cette délimitation d’espace, cette image puissante qui s’imposait presque autant que le texte lui-même. Une base visuelle était déjà là. J’ai visité beaucoup de ces lieux, sans aucun a priori, en essayant d’en saisir les qualités. Et c’est là que tout s’est connecté : ce projet a été une transition naturelle vers le spectacle vivant. J’avais déjà travaillé sur quelques projets de scénographie, mais surtout en tant qu’assistant ou sur des formats plus modestes. Avec Oasis Love, tout a pris une autre dimension. Je suis architecte et urbaniste de formation. Mon mémoire de fin d’études portait précisément sur la transformation des espaces publics dans les grands ensembles, de leur création à aujourd’hui. Il y avait cette image qui nous avait marqués avec Sonia et qui faisait la couverture de mon mémoire, un collage du paysagiste Jacques Simon. Il faut noter que la pratique contemporaine du paysagisme vient directement des transformations des grands ensembles. Les paysagistes ont été frustrés de ne pas avoir été pris en compte dans les opérations de renouvellement urbain. Jacques Simon, pour souligner l’aberration de cette absence de prise en compte des espaces verts, a réalisé une série de collages. L’un d’eux montre par exemple des barres d’immeubles qui s’écartent, et au milieu, une sorte de grande végétation, avec des palmiers, qui reprend peu à peu le dessus.

S.C. : C’était une image forte, qui nous a rejoints presque naturellement et qui, assez vite, a conduit à l’idée de l’oasis. Il faut dire que la pièce s’appelait Oasis Love, et moi, de mon côté, je travaillais déjà sur cette notion dans l’écriture. Le texte racontait comment on entre dans un grand ensemble, un paysage urbain, dense, saturé et comment, soudain, une oasis y naît. C’est donc un motif qui existait déjà dans le texte. Et puis, au moment des recherches, sachant que j’allais collaborer avec Léonard, je suis allée voir son travail sur Instagram et je suis tombée sur une image que je ne connaissais pas du tout, ni son auteur d’ailleurs, mais qui illustrait exactement ce que j’avais écrit. C’est incroyable cette manière dont certaines intuitions, certaines visions se rencontrent, se répondent sans qu’on se soit concertés. On trouve dans Oasis Love un passage où un policier pénètre dans une cité. Peu à peu, le paysage se transforme sous ses yeux : des palmiers apparaissent, des rivières se mettent à couler… Et, finalement, ce que raconte Jacques Simon rejoint profondément cela.

C.R.R. : Tout à l’heure, Léonard, tu parlais de ta méthodologie, qui repose beaucoup sur la récolte, un peu comme dans le travail de Sonia. Et lorsque vous avez décidé de mettre un point d’honneur sur cet objet qu’est le toit-terrasse, comment as-tu abordé son élaboration ? Tu nous avais partagé les fiches techniques, avec toutes les recherches sur les matériaux. Qu’est-ce qui, pour toi, comptait le plus dans cette construction ?

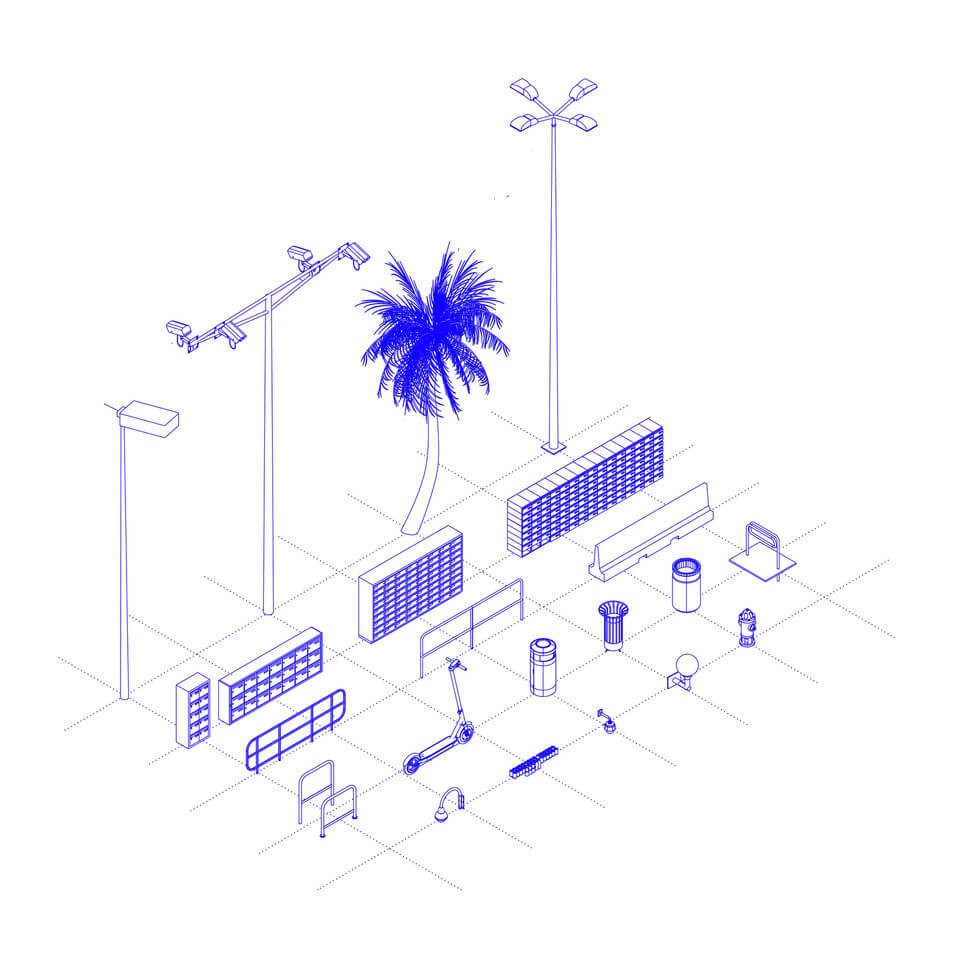

L.B. : En fait, la plateforme s’est imposée assez naturellement. Dès le départ, on a commencé par faire une sorte d’inventaire des éléments urbains qu’on pouvait trouver dans ces espaces. J’avais d’ailleurs tout sous les yeux car j’habitais dans un immeuble depuis lequel on voyait presque cette plateforme. Tout existait autour de moi. On a donc dressé une liste, on a dessiné ces éléments, puis on est venus les travailler. L’enjeu principal de la plateforme a été de penser son dimensionnement, son épaisseur, ses teintes, et tout ce qu’elle pouvait accueillir. Il fallait qu’elle puisse à la fois être une perspective, un toit d’immeuble et une place.

L’idée était de trouver l’équilibre dont parle Sonia, en restant dans une forme d’abstraction, en étant assez précis pour que l’objet soit concret, mais sans jamais casser le rêve ni l’imaginaire. On savait que cet élément était faux, bien sûr, mais il fallait malgré tout qu’il semble vrai. Au départ, on était vraiment dans l’idée d’un univers de gaming, où on voyait que tout était artificiel, et c’est ce qui nous intéressait. On ne voulait pas faire une copie du réel, ni tomber dans le réalisme pur. Très vite, l’enjeu a été de trouver ce juste milieu : éviter que ça ne devienne un pastiche de ce qu’on voit déjà, tout en échappant à l’abstraction totale, à la simple « boîte à chaussures ». C’était un jeu inspiré du réel, sans chercher à le reproduire exactement. Tout est un peu surdimensionné et amplifié, aussi bien les candélabres que les boîtes aux lettres. C’était une manière de jouer avec les proportions, de trouver cette juste échelle entre réalité et fiction. Le trottoir, par exemple, n’est pas vraiment un trottoir, il est plus haut que ceux qu’on pourrait trouver dans la rue.

S.C. : C’est une sorte de trompe-l’œil. Pour moi, il fallait que ça fonctionne comme tel : on doit y croire, tout en percevant qu’il y a quelque chose de fictif. Mais en même temps, tout devait être extrêmement précis, parce que l’imaginaire décroche très vite si ce n’est pas le cas. Dans le travail de Léonard, tout est travaillé avec une précision absolue.

C.R.R. : Cette question s’était posée aussi dans le cadre de l’adaptation de cet élément dans un espace d’exposition, où le rapport au public est complètement différent de celui du théâtre. Il fallait se demander comment présenter quelque chose qui ne paraisse pas trop réaliste, tout en laissant entrevoir les dessous du trompe-l’œil. Cela a impliqué, par exemple, de modifier certains éléments, comme les dalles, qui sont devenues de véritables dalles dans l’espace d’exposition. À propos des différentes manières pour les visiteur·ses d’habiter ces objets et ces lieux, je me demandais comment vous réfléchissiez à l’interaction entre les corps et les environnements scénographiques ? Plus précisément, pour Oasis Love, comment cela s’est-il traduit ?

S.C. : Au départ, j’avais une idée très claire : créer un rapport de distance avec le public, pour que les acteur·ices donnent l’impression d’être loin, devant lui. La deuxième chose, c’était de jouer sur le changement de point de vue, mais pas par le déplacement des acteurs. Ce point de vue devait être donné par l’architecture, par l’espace lui-même. Dans la pièce sur plateau, ce toit-terrasse tourne. À la première scène, les acteur·ices sont disposé·es en longueur, au bout, assis·es sur la bouche d’aération. Puis, à la deuxième scène, ce n’est pas elleux qui bougent : c’est la plateforme qui tourne. Léonard pourra peut-être mieux l’expliquer, mais l’idée était que le public change de perspective grâce à l’espace, et non par un déplacement des acteur·ices qui entreraient ou sortiraient. Au théâtre, on ne peut pas oublier l’importance des lumières, qui jouent un rôle majeur. Transposer ce toit-terrasse dans un centre d’art, sans ce travail sur la lumière, demandait une adaptation, car la perception change complètement. La question de la distance est également différente. Assis·e dans le public, la distance entre la scène et le regard crée une certaine perception, tandis que dans un centre d’art, où l’on peut tourner autour de la structure ou même monter dessus, l’expérience et le rapport à l’objet ne sont pas les mêmes.

L.B. : Dans notre manière de réfléchir, il y avait aussi une sélection très précise des éléments. Ce qui a guidé le tri dans cet inventaire d’objets, c’étaient les éléments qui pouvaient avoir des « contre-fonctions ». Par exemple, un simple candélabre peut devenir un appui pour s’adosser ou poser un pied. Cela crée une atmosphère particulière. L’idée était d’avoir des éléments à plusieurs niveaux, tant en profondeur qu’en hauteur. Une barrière, pour citer un autre exemple. Tout le monde connaît cette image de la barrière sur laquelle on peut s’asseoir ou s’adosser. L’objectif était de sélectionner des objets qui permettent des postures corporelles naturelles, pas trop « jouées ». Souvent, lorsque nous introduisions un élément nouveau sur scène, la façon dont les comédien·nes l’utilisaient devenait une source d’inspiration. Julien Masson [comédien], par exemple, s’allonge sous la barrière : c’est tellement évident que la performance naît. La bouche d’aération offre de nombreuses possibilités pour le corps : s’asseoir dessus, monter dessus… Quand Déborah Dozoul [comédienne] l’utilise, elle s’approprie sa « mini-scène », c’est son espace à elle. Cela rejoint la réflexion sur les différents nivellements. Pour la plateforme, nous nous sommes demandés si elle devait simplement être une dalle ou nous devions la surélever légèrement ? La surélever crée une scène dans la scène, et modifie totalement le rapport à l’espace, surtout au théâtre, où la lumière permet d’accentuer ou de transformer la perception. Travailler avec Nils Doucet [éclairagiste] a été essentiel : nous avons discuté très tôt, pour intégrer la lumière dès la conception des éléments. Pour moi, la lumière est un peu le « Photoshop » du décor, elle peut tout raconter. Je me souviendrai toujours de la première fois où Sonia a vu le décor sous la lumière : j’ai dû la rassurer, car avec les pleins feux du théâtre, il semblait vraiment trash. Mais la lumière, bien pensée, transforme tout.

S.C. : Je n’avais pas pensé à utiliser les candélabres. Quand Léonard a présenté ceux qu’il avait dessinés, ces deux objets à eux seuls ont instantanément créé un rapport de taille, placés de chaque côté de la scène et légèrement surdimensionnés, qui donnait immédiatement un sens de l’échelle au reste. Parmi les propositions de Léonard, tout fonctionnait immédiatement. Pour ma part, je sais seulement bricoler avec du scotch, quelques chaises et des bouts de carton pour créer l’illusion d’un espace. Mais là, tout devenait clair. Rien de ce que proposait Léonard ne me semblait incongru ou gênant, ce qui peut arriver dans certaines collaborations. Ici, au contraire, il y avait une véritable co-écriture de l’espace.

L.B. : Pour moi, c’est normal de se dire que certains éléments peuvent disparaître. Avec Sonia, on a beaucoup réfléchi à ça. Parfois, un plateau presque vide fonctionne très bien, et ça permet de faire émerger les éléments essentiels. C’est un peu ce qui se passe dans la scénographie : au départ, il y a beaucoup d’objets, et à la fin, l’idée est d’aboutir à une image plus claire, où il ne reste qu’un seul élément. Et si certaines choses doivent disparaître, la lumière peut jouer ce rôle : elle a ce pouvoir de faire exister ou de faire disparaître. Pour moi, c’était un point très important.

S.C. : Moi-même, dans l’écriture, je tends beaucoup à la soustraction plutôt qu’à l’addition. Les décisions de simplification se prenaient toujours dans la concertation : il ne s’agissait pas d’enlever quelque chose de façon arbitraire, mais de manière réfléchie et collaborative.

L’idée, c’était que chacun se sente embarqué dans le projet, qu’il devienne un projet commun, même si, au départ, c’était le mien, pensé depuis longtemps. On parle beaucoup de l’espace, du texte, mais derrière tout ça, il y a aussi une pensée politique. J’ai un rapport à l’art et à la littérature qui est militant. Et je crois que si c’était uniquement esthétique, je ne ferais pas ce travail. Tout ce que nous avons enlevé visait justement à ne pas esthétiser les violences. À un moment, nous pensions à des fumigènes, des chutes de sable… mais enlever ces éléments a permis de rester fidèle à l’intention et à la justesse de ce que nous racontions. Comment penser l’espace et la scénographie tout en refusant d’esthétiser la question de la violence ? Il reste quand même malgré tout des effets : avec la lumière, les ambiances. On ne peut pas y échapper complètement.

C.R.R. : À propos de la question de l’esthétisation, je me souviens notamment d’une personne qui expliquait qu’en entrant dans l’espace d’exposition et en découvrant cette dalle, elle avait éprouvé une certaine appréhension. Elle s’interrogeait sur ce qu’elle allait ressentir en retrouvant cet élément, issu d’un espace urbain qu’elle avait fréquenté toute sa vie, mais désormais replacé au sein d’un centre d’art. Elle évoquait la crainte que l’objet ne paraisse extractiviste ou détaché de son contexte d’origine, et qu’il ne devienne une simple image esthétisée. Mais ses inquiétudes se sont rapidement dissipées, en grande partie grâce à l’usage que le public et les visiteur·ses faisaient de cet espace en investissaient instinctivement la dalle : des enfants y faisaient leur sieste, lors des performances ou des lectures organisées dans cet espace, le public s’installait spontanément sur la bouche d’aération ou sur les rebords de la dalle.

S.C. : Ce qui a également animé la dalle, ce sont les enregistrements sonores et les pièces qui y ont été diffusées. Le son s’échappait des casques, et il suffisait d’en porter un pour se rendre compte que cette dalle « parlait ». Elle n’était pas simplement un élément esthétique de l’exposition, elle remplissait une véritable fonction. Elle permettait de restituer de nombreuses choses. Les visiteur·ses s’asseyaient pour écouter, et tout ce qui se déroulait, tant dans la réalité que dans la fiction, se vivait là, sur cette dalle.

Elle était accompagnée d’une réflexion et d’un contexte précis : il ne s’agissait pas seulement de reproduire un fragment d’espace urbain. Le déplacement de cet objet scénographique occupé par des acteur·ices et investi d’une histoire que nous avions racontée, désormais présent dans le centre d’art, lui conférait une nouvelle qualité et n’évoquait plus la même narration. Elle portait des paroles, elle accueillait de l’écriture, et offrait la possibilité aux visiteur·ses de la traverser. Cette dimension est rare dans les centres d’art, où l’on n’invite généralement pas le public à marcher sur une œuvre. Ici, elle redevenait un espace de circulation et de parole, et c’est précisément ce qui rend sa présence si intéressante.

L.B. : Je crois que c’est également pour cette raison que j’ai été particulièrement attentif aux dimensions, à la question des patines et à l’aspect général de cette dalle. Ces points ont suscité de nombreux échanges, mais l’idée principale était de présenter cet élément ou ces fragments d’espace public dans leur état initial, tel qu’ils existaient entre les années 1950 et les années 1970 au moment de la création de ces grands ensembles, quand ils étaient porteurs d’espoir. C’est ainsi qu’ils ont été conçus à l’origine.

Ce qui me semble intéressant, c’est que sa réappropriation dans le centre d’art, avec les enfants ou les personnes s’y allongeant pour faire la sieste, fait écho au récit des anciennes habitant·es qui ont connu ces espaces dès leur création. J’ai rencontré plusieurs personnes âgées qui tenaient à continuer d’y habiter malgré la crainte de la démolition de leur tour. Une loi ultérieure a contribué à la paupérisation de ces ensembles, qui ont ensuite été largement délaissés.

S.C. : L’idée derrière la manière dont nous voulions représenter ces espaces était de les envisager comme des lieux d’espoir, en se demandant ce que pourrait signifier l’espoir pour l’avenir, et comment ces lieux pourraient redevenir de véritables oasis. En t’écoutant Léonard, je réalise que cela renvoie directement à la pièce Oasis Love. Le point de départ de cette création repose sur un groupe de jeunes qui investissent cet espace, parlent d’amour, de leur quotidien, de leur vie. La destruction de cet espace, incarnée par l’intervention policière, illustre comment l’autorité peut, par un simple geste tout briser.

Transposée dans le contexte d’un centre d’art, cette dalle devient un lieu vivant, un endroit de sociabilité, de rencontre où les visiteur·ses peuvent vivre des choses. L’invitation faite à d’autres artistes à participer et à investir ce lieu prolonge cette narration et vient aussi contredire cet espace. Elle met en scène la fragilité et la destruction possible de cet espace, tout en conservant sa force.

L.B. : Je crois que mettre en valeur cet espace à cet endroit, en le présentant presque comme une œuvre, permet de révéler toutes ses qualités. Aujourd’hui, ce que l’on observe, c’est une véritable culture de l’effacement de l’espace public. Dans de nombreux grands ensembles, pas partout, mais suffisamment pour que ce soit significatif, on assiste souvent à la démolition de certaines structures, remplacées par des constructions plus basses, avec une réduction progressive des espaces publics, initialement conçus à grande échelle pour accueillir des usages collectifs.

Or, ces espaces sont porteurs de vie, de rencontres, et même de formes de résistance et de luttes. Ils génèrent des moments de sociabilité, voire de potentiels soulèvements. Aujourd’hui, le processus de cloisonnement, avec grillages et barrières, tend à effacer progressivement ces espaces centraux, en oubliant leur richesse et leur rôle social, précisément parce qu’ils peuvent représenter un certain « danger » pour l’ordre établi. La question de la place est centrale. Elle constitue souvent le point de départ de toutes les formes de lutte, que ce soit à Tiananmen, à Taksim… On peut aussi penser à la place du village, lieu de sociabilité et d’échanges. Dans l’ouvrage Architecture de la contre-révolution [Éditions B42, 2019] de Samia Henni, on apprend par exemple que dans l’Algérie des années 1960, les autorités ont volontairement supprimé de nombreux petits villages afin d’empêcher la formation de rébellions. L’idée était de rompre les liens sociaux autour de la place, là où les voisin·es pouvaient se parler et transmettre des informations. Les populations ont alors été regroupées dans des espaces encadrés, appelés camps, ce qui révèle un véritable enjeu politique et social lié à l’organisation de l’espace.

C.R.R. : Plus tôt, vous évoquiez des notions d’effacement, de disparition et de permanence. Dans le podcast Pourvu qu’iels soient douxces de Jeunes Critiques d’Art [épisode 33], Caroline Honorien [curatrice et critique d’art] évoquait un « espace hanté ». Elle expliquait ressentir un lieu qui avait été habité et qui continuait à l’être, non pas nécessairement par des corps physiques (d’ailleurs, dans l’exposition, les corps étaient peu représentés) mais par une présence, une sensation, qui persistait. Elle notait qu’en matière d’expositions, cette dimension d’« espace hanté » apparaissait généralement dans des contextes futuristes ou pour évoquer des temps à venir. Or, ici, elle percevait cette présence comme profondément liée à ce qui est contemporain. En parlant, de futur, une fois qu’une pièce n’est plus jouée, que reste-t-il d’elle, de sa scénographie ?

S.C. : Je souhaite vraiment la retrouver et continuer à travailler avec elle. Je n’ai absolument pas envie qu’elle devienne simplement un objet, destiné à être mis de côté ou oublié. J’aimerais qu’elle continue de vivre, mais toujours dans une démarche de concertation avec Léonard.

L.B. : Je pense que ce décor présente l’avantage de ne pas être un « décor boîte ». Il est composé de nombreux éléments, ce qui nous donne la possibilité de réutiliser certains d’entre eux. Chacun des éléments sont disponibles et peuvent être exploités individuellement. Il avait aussi été question des boîtes aux lettres qui font partie de la scénographie d’Oasis Love, mais que l’on ne retrouve pas dans Comme un printemps, je serai nombreuse, précisément parce que ces éléments, pour qu’on y croit, fonctionnent uniquement dans un contexte théâtral : : par construction de la lumière et par la distance entre le public et le plateau. Nous discutons avec Sonia de la possibilité de les adapter, de façon à ce qu’ils puissent à la fois devenir des œuvres autonomes ou servir de supports à des performances.

L.B. : La question de ce qu’il reste d’un décor est devenue, pour moi, un sujet central dans les projets que je poursuis aujourd’hui. On le voit très clairement dans le spectacle vivant : si l’on compare, par exemple, la programmation du Festival d’Automne d’il y a trois ans avec celle de cette année, on remarque qu’il y a beaucoup moins de scénographes crédités. Le décor est souvent le premier élément à disparaître dans la crise que traverse actuellement le secteur culturel. Cela s’explique en partie par le fait qu’un décor alourdit tout des budgets aux temps de représentation. Dès lors qu’il faut un ou deux jours de montage, cela réduit d’autant les jours de représentation. Aujourd’hui, il devient nécessaire d’être ingénieux, de repenser la manière de concevoir les décors. J’en parle souvent avec les personnes avec qui je collabore : il faut imaginer des décors qui tiennent dans une valise. C’est un peu le mot d’ordre du « dogma » de Milo Rau [Le Manifeste de Gand, 2018] qui, il y a déjà quelques années, avait écrit ce manifeste où la première règle stipulait justement que le décor devait pouvoir entrer dans une valise. Pour la prochaine création, je me dis que l’enjeu sera de concevoir le décor, ou du moins l’élément scénographique que nous imaginerons – comme quelque chose qui puisse exister ailleurs, au-delà du théâtre.

S.C. : La scénographie, ce n’est pas seulement du décor. C’est aussi un espace de médiation. Il s’agit de penser comment raconter quelque chose, comment créer un lien entre le public et ce qui se déploie à travers un espace scénographié. C’est d’ailleurs ce qui se produit dans l’exposition : cette dalle, par exemple, est aussi un espace de médiation. Il est important de garder cela en tête : une scénographie, qu’elle soit sur un plateau de théâtre ou dans un espace d’exposition, crée des conditions d’échange. Elle permet une circulation, un dialogue entre les œuvres, les corps et les spectateur·ices. Comment peut-on inviter le public à assister, à participer, à partager quelque chose ? Cela rejoint ce que disait Léonard sur l’importance des places publiques, des espaces de rencontre et d’écoute, mais aussi de rassemblement et de possibles soulèvements.

Présenter un projet tel qu’Oasis Love, c’est prendre un risque : celui que ma pièce ne tourne pas, car nous sommes dans une époque où il est difficile d’aborder ces sujets de cette manière. Léonard a souligné une question centrale selon moi : celle de la rencontre entre deux artistes, un scénographe et une autrice. Pourquoi nous sommes-nous rencontré·es ? Pourquoi à ce moment précis ? C’est l’accumulation de nos d’expériences, de nos réflexions qui font que la rencontre fonctionne. Ce qui se concrétise dans la réalisation ce n’est pas seulement l’objet ; c’est tout ces chemins qui convergent.

Oasis Love de Sonia Chiambretto a été créée à Théâtre Ouvert, en coréalisation avec le Théâtre Nanterre Amandiers – Centre dramatique national dans le cadre du Festival d’Automne 2023.